2024年05月22日

SJCAM SJ20暗所性能比較

ここ4年ほど、ナイト釣行撮影はSTARVISセンサー搭載の圧倒的暗所性能なcaddx dolphinというアクションカメラを使用していました。

2020/06/28

購入当時4000円ほどの破格にして、暗所性能は他を圧倒するほど抜群でとても気に入っていたんですが、使い勝手の悪さや、USB端子がさすがに瀕死になり、代替機を探し続けておりました。

そもそもSTARVIS搭載のアクションカメラはとても少なく、SJCAM C200なども購入してみたものの、センサー自体の感度性能があまり高くないのもあり、caddx dolphinの代わりにはとてもならず。

そんなおり、最近SJCAM SJ20(公式リンク)というアクションカメラの存在を知り、勢い余って購入してしまいました。

センサーなどは公表されていないものの、昼間撮影用の普通のセンサーと、夜間撮影用のたぶんSTARVISセンサーの2つのセンサーが搭載された2眼構成で、アクションカメラとしては非常に珍しいです(スマホでは3~4眼レンズは一般的になってますよね)。

暗所撮影はカメラにとって鬼門と言える環境で、重要な点は主に3つ

・レンズの明るさ

・センサーの感度性能

・センサーの大きさ

最近のフラッグシップアクションカメラの中では、Insta360 Ace ProやOSMO Action4など、1/1.3インチセンサーのアクションカメラにしては大型センサーとSoCの補正によって暗所撮影が結構出来るものが増えてきましたが、それでもSTARVIS搭載の暗所特化カメラには限界性能では全く及びません。

ナイト釣行の場合(特にウェーディング)は本当に真っ暗な超限界暗所撮影となるため、海面やロッドを映すには現状のアクションカメラではSTARVISのような超高感度センサーを積むしかないのです。

手持ちのアクションカメラで撮影比較するためのマウンターを作って撮影してきました。

比較対象は左から

caddx dolphin(超暗所特化型)

SJCAM C200(STARVISセンサー搭載アクションカメラ)

Yi4K(GoPro4とほぼ同一構成)

SJCAM SJ20

です。

今回はそれなりに動画を編集したので字幕付きでyoutubeにアップしました。

SJCAM SJ20以外の設定は

Yi4K 1080p 30fps ISO6400 手ブレOFF 画角ワイド

C200 1080p 30fps 手ブレOFF 画角ワイド

またSJCAM SJ20の音量調整は1~8段階の4、Audio Noise reductionはONとなっています。

ネックマウント時に音量調整8にすると自分の声が完全に割れ、4だとちょうど良い感じですが、周囲の環境音はあんまり入りません。

音声ノイズリダクションをONにすると、風切音などはものすごく低減されますが、その他の音などがクニャクニャする感じは否めません。

この辺は音量調整6くらい、ノイズリダクションOFFで撮って、編集アプリケーションの方で調整した方が良いかも。

SJCAM SJ20の暗所撮影で気付いた事などをつらつらと。

youtubeにアップした動画をご覧頂けるとわかりますが、SJCAM SJ20の暗所性能は2024年5月現在で購入出来るアクションカメラの中ではダントツ性能だと思います。

caddx dolphinも暗所性能だけはすごいですが、設定がないに等しく、使い勝手がとても悪い。

おまけにどうやら廃番で売ってません。

またdolphinは可変フレームレートとなり、暗所ではフレームレートが15fpsくらいまで下がります。

SJ20は固定フレームレートで30fpsを維持し、様々な設定が可能で使い勝手が良いです。

(※クリックで等倍)

(※クリックで等倍)私の中の超限界暗所撮影ベンチマークとなっている、真っ暗テトラ撮影。

今までのアクションカメラではcaddx dolphinしか真っ暗テトラを撮影出来ませんでしたが、SJCAM SJ20は十分行けるレベルに達しています。

ただシーンによってはSJ20は下のゲインをあげてくれない事があり、dolphinの方が見やすい事があります。

またSJ20はノイズリダクションONでもノイジーが画質になりがちですが、その分解像感があります。

(※クリックで等倍)

(※クリックで等倍)SJCAM SJ20のナイトビジョンレンズではWDRが使えるので、白飛びを補正してくれます(HDRは使えません)。

dolphinは補正が全くないので、建物などの光が強い部分は豪快に白飛びします。

釣りでは比較的弱めのCOBライトでもdolphinだと魚が白飛びどころか発光体になってしまいます。

SJCAM SJ20はWDRもありますが、ISO補正などもあり、caddx dolphinと比べて解像感高くくっきりな映りです。

アクションカメラの暗所撮影手ブレ補正はかなり鬼門で、最近になってやっと使えるレベルになってきました。

これはSoCやアルゴリズムのアップグレードによるものかと思います。

SJCAM SJ20はそもそも明るいレンズ(デイレンズF2.0、ナイトレンズF1.3)というのもありますが、多少の光量があれば不自然な揺れなどなく良好な結果を得られます。

ただ手ブレ補正ONにしてしまうと、全体が若干暗くなって、解像感も眠くなりがちです。

それでもYi4Kだとギリギリ映るレベルの光量でも、手ブレ補正が効いたヌルヌル動くシーンが撮れるというのは進化を感じます。

結構凄いのが明るい街中くらいの光量があれば、デイレンズでも手ブレ補正ONで十分見られる映像が撮れます。

むしろデイレンズの方が手ブレ補正が効いていて、良好な画質の印象を受けます。

釣りでのデイレンズ、ナイトレンズの切り替えタイミングは、朝マズメ、夕マズメなどで「暗いけどライト炊いてルアー交換するほどじゃない」というシーンでは、デイレンズでまだ十分キレイです。

普通のアクションカメラでは、この明るさだと手ブレ補正が破綻し始めたり、画面全体が暗くて何が何やらになりますが、SJCAM SJ20ではデイレンズでまだいけます。

私が使う範囲の暗所撮影では、やっとcaddx dolphinの後継機が見つかった!と言えますが、やっぱり不満点も結構あります。

今回は映りに関しての不満点のみを。

画角が狭い。

SJCAM SJ20の広角端が135度ですが、普通のアクションカメラは150度前後あるので、基本的に狭いです。

ここに歪み補正や手ブレ補正をONにすると、さらに狭まります。

釣りの場合、ネックマウントで手ブレ補正ONにすると、かなり狭く、手が画面いっぱいに映ってしまって、海面がほとんど見えません。

手ブレ補正OFFの画角で、普通のアクションカメラの手ブレ補正ONの画角くらいになります。

画角に関してはちょっと厳しいです。

ただ歪み補正は優秀で、補正によるくにゃくにゃとした不自然な歪みなどは見られず、直線的なものは違和感なく歪み補正が効きます。

また歪み補正による画角の縮小は小さいので、釣りでのネックマウントなど、それほど揺れが発生しないのであれば、歪み補正ON、手ブレ補正OFFが現実的な使い方かなーと。

ISOはオート~100~3200まで設定できますが、ISO800以上ではシーンによってチラつきが発生します。

オートが優秀なので、明るさよりも低ノイズを優先しない限り、オートで問題ありません。

逆に800以上の固定設定は、上記のチラツキもありほとんどのシーンで必要を感じません。

その他映り以外でも不満点はまだありますが、暗所性能に関してのファーストインプレッションはこんなところです。

caddx dolphin欲しかったけど買えなかったや、caddx dolphinの後継機を探しているのであれば、十分選択肢になります。

釣りのナイトゲームなど、超限界暗所撮影の需要は多くないと思いますが、そんなニッチ市場に答えてくれるSJCAMありがとう!そしてもっとニッチなアクションカメラ出して!

でも最後に一つ。

公式サイトのこの画像、この状態で5mまでの防水がある。みたいな感じに見えるけど、コレ絶対アカンやつ。

付属保護ケースは3つあり

・本体時のみ保護ケース

・本体+付属外部サブバッテリー時の保護ケース

・本体+付属外部サブバッテリー時の完全防水ダイビングケース

で、5mまでの防水は本体時のみの保護ケースで、本体+付属外部サブバッテリー(画像の状態)は、バッテリー端子周辺に防水機構がないので浸水してしまう。

公式のこの画像見てヤッちゃう人いるんじゃないかなぁ。

その他の使い勝手など、もしかしたら続くかも!

公式サイト以外の購入はアマゾンだとこの辺です。

SJCAM SJ20

2024年04月19日

115g中華ベイトフィネスリール その2

前回の

2024/04/01

の続きで、実売4000円くらいの超軽量115g中華ベイトフィネスリール Histar AURORA AIRのキャスト性能を中心に書いてみたいと思います。

比較対象はダイワ 月下美人AIR TW PE SPECIALです。

月下美人AIRは

・スプール径 Φ28mm

・重量 165g

・アルファスAIRの亜種

こんな感じの基本スペックで、スプール径がAURORA AIRと同じのため同一クラスのリールと言えます。

使用ロッドはAliexpressで売ってる実売4000円くらいのベイトロッドです(Aliexpressの商品ページへのリンク)。

基本スペックは

・長さ 6ft ULクラス

・重量 実測77g

・ルアー重量 0.8~7g

なので、フィネス用ロッドとなります。

ペナンペナンではなく、結構ハリがある今どきのロッドという感じ。

0.8g~となっているものの、ハリがあり硬めなので正直1gは投げづらい。

1gだとロッドを振って投げるのではなく、テイクバックを強く引いてロッドを曲げ、反発でバックラしないようにロッドを押し出して飛ばす感じ。

前に投げるというより、後ろに強く引いたのを戻すに近い。

1gを飛ばそうと思うと手首だけで投げるのは難しいので、コントロール性が悪いです。

リール双方にダイソーPE0.4号を50m巻いて、ダイソースプーン1gをフック外して投げ比べです。

一目で飛距離がわかるように10~20mの間に1m刻みでマーカーとなるカラーテープを貼ってます。

20mのところに記録用のカメラも設置して撮影してみたんですが、1gのスプーンが小さすぎて映像としてはほとんどわからず/(^o^)\

Histar AURORA AIRAURORA AIR 1gスプーンキャスト pic.twitter.com/OYOLEMSwvb

— さ (@DIY_seabass_SA) April 19, 2024

カメラは帽子にマウントしており、キャスト後にリールが映るようにわざと腕を上げて画角に入るようにしてます。

最長飛距離18~19mくらい。

16~17mくらいは普通に飛ぶ。

ブレーキ設定ギリギリだと3/4くらい飛んだところでスプールラインが浮くというかフケる事があり、テンプラ気味にキャストしてしまうと、この際バックラすることがある。

とは言え、ブレーキはフタ開けた内部ダイヤルでマグネット数を0~3までの4段階+外側ダイヤル30段階でかなり細かく設定出来るため、外側ダイヤルを1~2段階強めれば最後のサミングさえすればバックラは防げる。

1gにしてはスムーズにラインが放出されるため、コントロール性はまぁまぁで、1gのキャスト性能としては実売4000円くらいなら優秀と言える。

また本体が115gと軽いので、とても楽。

ダイワ 月下美人AIR TW PE SPECIAL月下美人AIR TW 1gスプーンキャスト pic.twitter.com/PWHMcFzwZF

— さ (@DIY_seabass_SA) April 19, 2024

最長飛距離17mくらい

15~16mくらいがアベレージ。

安定感とコントロール性能は圧倒的に月下美人AIRと言える。

ダイワ マグフォースの遠心マグネットブレーキがめちゃくちゃ仕事してるのを実感出来る。

キャスト直後はインダクトローターが飛び出て初期バックラを防ぎ、後半はインダクトローターが元に戻ってブレーキが弱くなり伸びる。

それでもAURORA AIRに比べて月下美人AIRのデフォルトスプールが重たいため(AURORA AIR4.4g、月下美人AIR8.6g)、1gのスプーンだとこの差でスプールの回転が重く感じられ、結果として飛距離が負けている。

KTFなどの超軽量スプールなら、月下美人AIRのがリール重量以外、全て上回るかも。

1gスプールキャストの総評としては、AURORA AIRは素直なライン放出と細かいブレーキセッティングで投げやすく、マグネットブレーキの不満は全くない。

月下美人AIRはダイワ マグフォースブレーキが仕事してAURORA AIRよりも安定するが、飛距離の面では文字通り一歩劣る。

月下美人AIRの方が幅広いキャパシティがあるのは間違いないが、超軽量ルアーならAURORA AIRの方が飛距離では上だと感じる。

AURORA AIRが4000円くらい、月下美人AIRが42000円くらいと考えると、超ベイトフィネスで完全小物しか釣らないのであれば、AURORA AIRで良いかなぁ。というのが率直な感想。

ただAURORA AIRが勝っているのは、超軽量ルアーの飛距離や、本体重量だけで、その他すべての面で月下美人AIR(アルファスAIR)のが上です。

巻き心地などはAURORA AIRの個体差か、ドライブギアの特定範囲でゴリではなくノイズがあります。

剛性感もAURORA AIRはボディが樹脂のため全くありません。

それらを約1/10という価格が全てひっくり返す感じなので、コストパフォーマンスを考えるとAURORA AIRで良いかなぁ。となります。

超フィネスの最高性能求めたい方は、ダイワなら同じΦ28スプールのSSAIR(アマゾンリンク)買うのが良いかも。

月下美人AIR(アマゾンリンク)ももちろんめちゃくちゃ良いリールです。

2024年04月01日

115g中華ベイトフィネスリール その1

最近aliexpressで発売された、実測115gの中華ベイトフィネスリールを購入してみました。

Histar AURORA AIR

aliexpressだと送料込み4000円弱~5000円くらいでとても安いリールです。

aliexpressの商品ページのリンク

売ってなかったり値段は結構変わったりすると思うので、検索してみてください。

最大の特徴はなんといってもその軽さ。

実測で115g弱しかありません。

スプール径はΦ28mmです。

ダイワのΦ28mm同スプール径のベイトフィネス機と比べると

スティーズAIR 135g

SS AIR 145g

アルファスAIR 160g

月下美人AIR 165g

ボディが樹脂だらかというのもありますが、異常な軽さなのがわかるかと思います。

スプールもとても軽く、実測4.4gしかありません。

ダイワのSS AIRですらスプール重量は5.8gらしいので、異常な軽さと言えます。

超特化型な感じです。

ブレーキはマグネットブレーキですが、マグネット自体の調整はブレーキフタを開けて内部のダイヤルで切り替えるだけのお手軽セッティング。

あとはマグネットをどこまで突っ込ませるかの外側から調整可能なダイヤル。

調整幅がかなり広く設定されているので、基本的には外側のダイヤルだけで問題を感じません。

ブレーキフタとスプールの取り外しは、ブレーキフタ下側にあるOPEN/CLOSEの切り替えレバーをOPENにした後、ブレーキフタを時計回りに回してから引っ張るとスプールごと抜けます。

ネジなどは使用されておらず、ダイワほどスムーズではないものの、簡単に取り外す事が出来ます。

写真はブレーキフタを回転させてズラしたところ。

ここからは分解して構造をチェック。

まずはハンドルから。

ハンドル部分の構造はダイワの21ジリオンと同じキャップ方式。

カーボンハンドルのため、削れ対策でインサートナットやワッシャーが埋め込まれていて良く考えられています。

ハンドルノブのベアリングは4x7x2のオープン型ベアリングのカラーが入っています。

ハンドルキャップなしの思い切った仕様で、ネジはT9トルクスのM2.5x4サイズです。

動きがかなり渋いので、奥側をベアリング化するとマシになります。

ただ軸が0.1mmほど短いorノブの削り込みが足りないで、ネジを締め込むと回転がめちゃくちゃ渋くなります。

付属のワッシャーを抜いても結構渋いです。

トルクスネジは使い勝手が悪いので、プラスのアルミネジに交換しました。

ハンドル軸の構造はダイワに近いですが、スタードラグのクリック音はスタードラグ本体に内蔵されています(初めて見ました。面白い構造です)。

またドラグ調整用のバネも入っててがんばっていますが、組付け時の調整がアバウトでピッタリにするのがめんどくさいです。

ドライブギア側ボディは4箇所ネジ止めされており、外側1箇所、内側3箇所で、最近のダイワのリールっぽくなっています。

ここでもトルクス(T6)が使われており、内側の1箇所はロングシャンクドライバーが必要です。

トルクスのロングシャンクなんて持っていなかったのでわざわざ注文しましたよ…。

あとボディが樹脂のため、正確にはネジではなくビスです。

開け閉めを繰り返すとネジ穴がバカになっていって、締め込めなくなっちゃうかも。

ハンドル同様インサートナット埋め込んでくれてたら良かったのにー。

メカニカルブレーキの構造もダイワと似ていて、ダイワのスピードシャフト(スプールのショートシャフト)構造になっています。

よく出来ていると思いますが、細かい事を言うとダイワの方が考えられていてさすがダイワとなります。

内部構造はよくあるベイトリールの構造ですが、この価格の製品でもドラグの引き出し音が鳴るように出来ています。

ドラグ引き出し音の構造はダイワのピン式ですが、ドラグクリッカーギアの歯数が少ないため、1クリックあたりの距離が大きくなっています。

これもあってドラグ性能は月下美人AIRと比べるとだいぶ低いです。

ギアの精度はパッと見ではわかりませんが、巻き心地は月下美人AIRのがかなり上です。

(月下美人AIRのドライブギア&ピニオンギアの値段でAURORA AIR買えますしね)

AURORA AIRはグリス入れてもゴリというかノイズを感じます。

ギア比は8:1、巻取り長は75cmなので、このサイズとしてはハイギアです。

徹底的にコストダウンと軽量化がされていて、「ダイワならここに1枚ワッシャー入ってるなぁ」みたいな部分が各所に見られます。

耐久性や剛性を捨ててでも、軽量化とコストダウン優先みたいな思い切った作りです。

ついでにボディ各所のベアリングサイズは以下の通り。

ピニオンギアスプール側ベアリング 8x12x3.5

メカニカルブレーキベアリング 5x8x2.5

ドライブギアシャフト奥ベアリング 5x8x2.5

ワンウェイクラッチベアリング 8x12x3.5

次回は月下美人AIRとの投げ比べレビュー予定。

AURORA AIR、実売4000円前後とは思えない特化型の性能でしたよ。

おまけ。

最大ラィソ巻取w

最大ドラゲw

ニホンゴ、ムズカシイアルネ

2023年07月09日

飛距離計測:SV&マグZ&ブースト

前回の

2023/06/27:ダイワSVブースト徹底解説

に続き、ダイワベイトリールのSV、SVブースト、マグZ、マグZブーストスプールの投げ比べ&飛距離計測を行ってみました。

前回の記事で各スプールの理論的な特性を数値から確認出来たので、今回は実践的な検証です。

百聞は一見にしかず。で動画にしました。

所感としては、やはりSVブーストは相当ピーキー。

使用したシンカーが自作21.3gなので、SVブーストには荷が重いのかもしれませんが、それにしたってブレーキ10でもかなりバックラッシュします。

ブレーキ11で7~8割キャストが成立、フルキャスト安定はブレーキ12まであげないと無理でした。

当日のコンディションが追い風8~9m/sでかなり爆風だったのが逆にラインテンションがかからず、SVブーストの強いバネが戻った瞬間、スプールの回転放出に追いつかなかった可能性もあるかもです。

前回の記事からSVブーストの強いバネが戻った後、SVに比べブレーキ抵抗が75%くらいに下がるのは間違いないわけですが、実践感覚では50%以下な感じです。

ただ強いバネが戻った直後のバックラッシュさえ防げれば、SVブーストは後半の伸びがあるのですごく飛びます。

今回の計測に使った基本装備は以下の通りです。

ロッド:17Silverado762ML(公式リンク)

リール:17スティーズA

スプール径:34mm

シンカー:自作21.3g + 目印用リボン

計測機器:デジタルデプスチェッカー(アマゾンリンク)

今回は基本的にチニング装備ですが、シンカーは普通のチニングに比べると相当重めになっています。

またロッドのシルベラード762MLは穂先5cmほど折れたのを補修したので、実際は752MLといったところ。

公式には背負える重さが3~16gとなっていますが、シンカーなら20gオーバーも動画の通りフルキャスト出来ます。

各スプールの解説&所感。

SVスプール

私がチニングや普通のシーバスで使っているのがSVスプールで、釣行時期や釣り方によってPEを変えています。

今の時期はエイが多すぎて高いラインはもったいないので、安いダイソーPEを使用。

ダイソーPEは「良いPE」と比べて太いので、飛距離計測には向いていません。

今回使用したのはPE1.0号ですが、感覚的にはPE1.5号くらいの太さがあり、今回の計測ではだいぶ飛距離が落ちていると思います。

「良いPE」なら+10mくらいイケてるんじゃないかなぁ?というのが正直な感想で、かなりハンデがあると思ってOKです。

SVスプールは非常に素直なスプールですが、私の感覚では15gくらいまでがスペック上限だと思います。

なので今回の21.3gはスペックオーバーな感じがありますが、それでも十分使えます。

素直なので、ブレーキセッティングさえ間違わなければバックラッシュも起きづらい優秀なスプールです。

飛行中にスプール周辺のラインがちょっと暴れて親指にピチピチ当たる場合、稀にバックラッシュするギリギリの設定となります。

今回のブレーキ4はこの設定で、3にするとフルキャストは高確率でバックラッシュします。

SVスプールはSVブーストと比べると後半の失速感があります。

そのため初速でどれだけ稼げるかが飛距離に直結します。

SVブーストスプール

前回の記事の計測データからもピーキーなのはわかっていますが、何度使ってもやっぱりピーキーです。

SVブーストの強いバネは測定データから速攻戻るのは間違いなく、戻った瞬間が最大の難関となります。

一般的なルアーの場合は空気抵抗が強いのでこの動画ほどバックラッシュしないと思いますが、シンカーやメタルジグの場合、初速や空気抵抗の低さからSVブーストでは15gくらいが扱える上限な感じがします。

逆に強いバネが戻った直後さえ乗り切れば、後半の伸びは他のスプールに比べてもダントツです。

あくまで今回の計測方法にSVブーストがマッチしていなかっただけで、普通のハードプラグやもっと軽いシンカーなら、たぶんSVブーストが最高もアベレージも頭一つ抜き出ていたのではなかろうか。

でもなぁ、個人的にはSVブーストの強いバネ(200~240g)が強すぎるので、強いバネはマグZのバネ(35~120g)くらいのを入れてほしい。

マグZスプール

ダイソーPE 1.5号なのでハンデはあるものの、かなり健闘したと言える。

「良いPE」ならマグZブーストと張り合えるほどイケた感じもあります。

使用感は良くも悪くもなく普通で、ちょっと粘っこく失速感があります。

軽量ルアーはSVスプールには負けますが、20g以上の重量ルアーならマグZスプールの真価を発揮と言ったところ。

今回計測した21.3gシンカーだと私はSVスプールを使いますが、これが25~30gになったらマグZスプールを使います。

ちょっと余談になりますが、マグZ&マグZブーストと、SV&SVブーストはベアリングサイズが違います。

マグZ&マグZブーストの方がベアリング径が大きく、SV&SVブーストに比べると回転が渋いです。

その分耐久性や慣性が効きやすいという特性があるんですが、ベイトリールのスプールサイズくらいだとSV&SVブーストの小径ベアリング&カラーの方がガンガン回るので個人的には好みです。

なおHLCもSV&SVブーストと同様のベアリングになっているので、HLCがピーキーと言われるのはインダクトローターだけではなく、良く回るベアリングも理由の一つです。

マグZブーストスプール

今回の計測で個人的に一番好みだったのが、マグZブーストです。

使っていて飛距離、安定感ともに抜群で、PE1.5号でも気持ちよく飛んで優秀でした。

ブーストの強いバネ、弱いバネもそれぞれギリギリではない安全マージンを残したフィーリング。

SV->SVブーストがかなりピーキーになったのとは違い、マグZ->マグZブーストは気持ち良い正当進化と言えます。

シーバスで使うならオススメなスプールです。

今回の計測はダイワベイトリールとしては割と意地悪なラインで、SV&SVブーストには重たく、マグZ&マグZブーストにはちょっと軽い、絶妙な重量とも言えます。

SVブーストにはコンディション的にも厳しい結果でしたが、前回の記事からの計測データと合わせて、面白い実戦データが取れたと思います。

SVブーストに関しては今回で一旦終了になりますが、シマノのベイトと比べてどっちが飛ぶの?とかの実験はやってみたいなー。

2023年06月27日

ダイワSVブースト徹底解説

ダイワのベイトリールに搭載されているSVブレーキシステム。→ダイワ公式SVブーストシステム

一言で説明すると、渦電流を使った電磁誘導のブレーキシステム。

構造は非接触でブレーキ抵抗を掛ける。

CG画像は写真のスプールとボディブレーキダイヤル側がくっついた状態の断面図。

スプールにバネでスライドするインダクトローターが組み込まれており、リールブレーキダイヤル側に配置された2つの円柱ネオジム磁石の中に入って回転すると、磁界の力でインダクトローターに抵抗がかかり、スプールの回転を抑制するというもの。

このバネを使ったスライドするインダクトローターというところが最大のギミックで、ブレーキの掛かり具合のインダクトロータースライド幅はバネの強さと遠心力で決まる。

キャスト直後は強い遠心力がかかるので、インダクトローターのスライド幅が最大となり、強くブレーキが掛かる。

インダクトローターはバネの力で元の位置(ブレーキ抵抗が最低の位置)に戻ろうとするため、磁界の影響が少しずつ減る事でブレーキ抵抗も下がる。

これを「良い感じ」で組み込んだのがダイワのSVブレーキシステム。

なお今回計測したスプールは以下のスプール。

SV

RCS 1012SV G1

SVブースト

RCS SV BOOST PE 1000 G1

(シルバーウルフのSVブーストスプール)

MAG-Z

STEEZ 1016 G1

(スティーズAのMAG-Zスプール)

MAG-Zブースト

RCS MAG-Z BOOST 1000G1

いずれもφ34mmスプールとなる。

もっと噛み砕いて説明する。

キャスト中インダクトローターがどれだけ磁界に入っているかがブレーキの掛かり具合となる。

キャスト直後はブレーキ設定値のMAXとなり、飛行中徐々にブレーキが落ちていくと考えて問題ない。

このSVが2020年にSVブーストとなってバージョンアップされた。

SVではインダクトローターのスライドに使うバネが1つだったのに対し、SVブーストでは硬さが違うバネが2つ組み込まれている。

強い方のバネはキャスト直後の初期バックラッシュを防ぎ、弱い方のバネは飛行中に弱くブレーキを掛ける。

私は当初、SVブーストはSVの初期バックラッシュを防ぎやすくしたブレーキシステムだと考えていた。

だが解析していくと、そんな単純な話ではないということがわかってきた。

まずSV、SVブーストのインダクトローターがどれくらいの回転数でスライドするのか確認しようと考えた。インダクトローターがどれくらいの回転数で飛び出るのかを数値で調べようとするも自作マウンタと小型チャックの軸がブレブレで話にならんw pic.twitter.com/c9AVh46CAz

— さ (@DIY_seabass_SA) June 4, 2023

スプールをスピンドルモーターで回転させるためのマウンターを製作したのだが、24000回転/minほど回すもインダクトローターはピクリともスライドせず。

CNCのスピンドルモーターに咥えてみるも、やはりピクリともスライドせず。SVブーストでもピクりともしてない

— さ (@DIY_seabass_SA) June 4, 2023

私の計測方法が根本的に間違ってるのか? pic.twitter.com/acPquxE9Ax

ここで遠心力だけでインダクトローターが動くのではなく、マグネットの磁界に入ることによる渦電流によってインダクトローターに抵抗がかかり、あたかもインダクトローターだけ弱い力で摘んでいる状態が出来る事でスライドするというのを理解する。

理論的な考えがすっぽ抜けていた。

さすがにリールと同様の磁界を製作するのは難しいため、SV、SVブースト、マグZ、マグZブーストの各スプールがどれくらいの力(重量)がかかると、インダクトローターがスライドするのかを確認する事にした。

インダクトローターのみに重さが掛かるマウンターを製作し、オモリを乗せ、各バネがどれくらいの重量でスライドするかを確かめた。

Eリングを外し、バネ単体の線径と外径から正確な数値を測る方が良いのだが、Eリングが外しづらい事、SVブースト、マグZブーストスプールは借り物のため、万が一の事態は避けたかったのでこの計測方法にした。

各スプールのインダクトローターがスライドする重量は以下の通り。

| 始 | 終 | B始 | B終 | |

| SV | 9.85g | 12.2g | ||

| SVブースト | 11.47g | 12.3g | 201.35g | 241g |

| マグZ | 36.71g | 119g | ||

| マグZブースト | 50g | 68.56g | 132.6g | 174.7g |

SV、SVブーストの弱いバネは測りづらく正確ではない。

またブーストの強いバネは細かい重量が設定しづらいので±3gほどの誤差がある。

大体の目安として見て欲しい。

計測してわかったのは、SVブーストの強いバネは硬すぎと言っても過言ではなく、初期バックラッシュを防ぐだけのバネに思える。

重量級ルアー用のマグZブーストの強いバネよりも硬いとは思わなかった。

なおSVとSVブーストの弱いバネは感覚的にかなり弱く、インダクトローター下部のスライドガイドに引っかかると戻らない事もある。

上記の結果、どれだけの力が掛かるとインダクトローターがスライドするかがわかった。

しかしこれは基本設定値のようなもの。

実際にインダクトローターがスライドするかは

・バネの強さ

・スプールの回転数(遠心力)

・ブレーキダイヤル設定

・インダクトローターのサイズ(主に厚み)

によって変わる。

あくまで感覚的な話で数値は適当だが、例えばスプールが6000回転/minの場合、ブレーキ0(弱)ではインダクトローターはスライドしないが、ブレーキ20(強)だとスライドしてブレーキが強くかかる。

かなり簡略化しすぎの方程式だが

回転数 x ブレーキダイヤル

が、ある一定値(バネの強さ)を越えるとインダクトローターがスライドすると考えても問題ない。

低回転でもブレーキダイヤル設定が強ければインダクトローターはスライドし、ブレーキを掛ける。

そのためピッチングのようなスプールが低回転の投法でもSVブレーキシステムは有効。

バネの強さ、スプールの回転速度、ブレーキダイヤル設定のミックスでインダクトローターがスライドするか決まる。

上記で調べたバネの強さは、あくまでもスライドするための基本値となる。

画像はダイワのサイトから。

SVブーストに話を戻す。

SVと同じブレーキダイヤル設定(SVでバックラッシュしないギリギリ設定)では、SVブーストはバックラッシュする。

使用感として、初期バックラッシュを防ぐ強いバネが戻った瞬間、SVよりスプールが高回転し、ラインが一気に浮く。

感覚としてはSVブーストの強いバネが戻った直後のブレーキ力は、SVと比べると50~75%くらいの抵抗値だと思われる。

数値的な裏取りをしてみよう。

各ブレーキシステムのインダクトローター関連を計測した。

| 厚み | ゼロ値 | B開始値 | MAX値 | 実質値 | |

| SV | 0.7mm | 0.9mm | 2.5mm | 2.9~4.5mm | |

| SVB | 0.6mm | 0.4mm | 1.4mm | 2.4mm | 2.4~3.4mm |

| マグZ | 1.1mm | 0.05mm | 2.75mm | 2.05~4.75mm | |

| マグZB | 1.0mm | 0.37mm | 2.15mm | 3.35mm | 2.37~4.15mm |

インダクトローターの厚み。

数値が高いほど磁界の影響を受けるためブレーキが掛かりやすい。

ゼロ値

インダクトローターがスライドしていない時のデフォルト位置。

数値が高いほどブレーキが掛かりやすい。

主に着水直前にブレーキダイヤル設定の影響をどれだけ受けているかと考えて問題ない。

B開始値

ブーストスプールの強いバネに切り替わる時のインダクトローター位置。

数値が高いほどブレーキが掛かりやすい。

強いバネが戻った時とも言い換えられるので、ブーストスプールではこの数値が飛行中の実質的MAX値とも言える。

MAX値

インダクトローターのスライド最大時の位置。

数値が高いほどブレーキが掛かりやすい。

実質値

飛行中にインダクトローターがどれだけ磁界に入っているかの実質値。

リールによってネオジム磁石の位置に僅かな違いがあり、例えば17スティーズAでは1.9mm、21ジリオンでは2.0mm足した数値がインダクトローターが絶対に磁界を受けるデフォルト値となる(ここでは2.0mmで計算)。

例えばSVのインダクトローターが実際に受ける磁界影響は、2.9(0.9+2.0)~4.5(2.5+2.0)となる。

なおブーストスプールでは強いバネが戻ったあとの数値を最大値として記載。

上記の計測結果から、SVブーストは強いバネが戻った直後、インダクトローターは1.4mm+2.0mm=3.4mmの磁界影響を受ける。

一方SVは2.5mm+2.0mm=4.5mmの磁界影響を受ける。

感覚的にSVブーストの強いバネはキャスト直後に速攻戻るので、SVブーストの磁界影響は3.4mmからスタートと考えて問題ない。

これはSVと比べると75%ほど弱いブレーキとなるため、SVブーストではブレーキダイヤル設定を強くする必要があると理論的に証明出来る。

またインダクトローターの厚みもSVブーストは薄いため、上記の数値以上に磁界影響が低くなる。

かなり難解な説明なので噛み砕く。

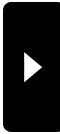

画像は飛距離ではなく、キャストしてからの着水までのブレーキ抵抗のイメージグラフ。

SVブーストはキャスト直後はSVと同程度のブレーキがかかるが、ブーストスプールの強いバネは速攻戻り、SVより75%ほどしかブレーキ影響を受けなくなるためスプールが高回転する。

そのため、SVよりもブレーキダイヤル設定を1~2段強くする必要がある。

逆を言えば、SVはキャスト直後からMAXブレーキがかなり長時間掛かり続けるので、その分ブレーキダイヤル設定を弱く出来る。

なお画像のグラフは実際のキャスト時のインダクトロータースライド幅の数値からではない。

あくまで今回計測したデータと私がキャストした感覚から導き出したものであり、正確性には欠ける事を注意頂きたい。

実際に使い比べると、正直なところSVブーストはクセが強いと感じる。

上記のデータからもSVブーストの方がスプールが受けるブレーキ抵抗が弱いのは間違いなく、回転が軽いと実感出来る。

この軽さはチニングフリーリグで重たいシンカーを使ってぶん投げる場合、SVは素直にフルキャスト出来るが、SVブーストは強いバネが戻った直後のライン浮きが怖い。

これは私の想像だが、ダイワは「ブレーキダイヤル設定を強めにしても飛びますよ」を目指して作ったのではなかろうか。

上記のデータも合わせると、

「SVブーストはギリギリピーキーなブレーキダイヤル設定ではなく、強めに設定し、リールとブーストスプールに任せる」

が正解な感じがある。

ブレーキダイヤル設定が強めでも受ける磁界抵抗がSVより低いため、高回転で回ってくれる。

SVと比べるとブレーキダイヤル設定が強くする必要があるため、飛ばし屋としては納得しづらい部分ではあるが、ブレーキダイヤル設定を強くしても飛ぶというのは不思議な感覚だ。

SVブースト徹底解説はもうちょっと続くかも。続かないかも。続けたいかも。

2020年09月23日

南行徳キャスティングに行ってきた

北葛西キャスティングが南行徳に移転して、それが9/16(水)にオープンしたってんで先日行ってきました。

オープン直後は激混みだろうし…とちょっと間を空けて。

公式サイト->南行徳キャスティング

オープン前から店内写真などがちょくちょくアップされていて、これは期待が持てるぞ!?となっていたので、実際の私的な感じをつらつらと。

まず思い切った事だと思うんですが、ソルト専門店となり、バスやトラウトなどの淡水系はゼロ。

そのソルトでもルアーシーバスをメインに据えているようで、感覚的には移転前の北葛西店と比べるとシーバスルアーコーナーは3倍くらいに広がった感じがします。

陳列もメーカーごとに区分けされており、ある程度ルアーシーバスやってる方なら非常に見やすくなっています。

逆に初心者の方は分かりづらいと思うので、店員を捕まえてレクチャーを受けながら見ると良いでしょう。

店舗の床面積は北葛西店の方が1.5倍くらい広かったかも。

でも以前に比べて見やすくなっていると感じ、店内の明るさ、棚の使い方、陳列の仕方がきれいです。

ジャンルによっては以前の半分くらいの面積になってしまっていますが、商品点数を確保するためにかなり圧縮をかけています。

その空いたスペースをシーバスルアーなどに持っていってる感。

アパレルコーナーはかなり圧縮がかかっており、親方のダイワ商品が多く、その他はほんのちょこっとだけ。

オープン記念だからかな?、私も使っているRBBのウェーディングジャケットの現行品が投げ売りだったりしました。

ロッドなどもかなりの圧縮がかかっており、たぶん北葛西店で売上イマイチだったジャンルは徹底的に圧縮し、売れ線のジャンルに注力した感じがあります。

冷やかしに行ったのにRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)が半額の7000円(税抜)で投げ売り!

今使っているコロンビアのウェーディングジャケットがちょこっと貫通し始め、メンテ&補修しながらのだましだまし状態…。

春~秋のウェーディングジャケットをアレコレ探している最中だったため思わずリアクションバイト。

オープン直後にpaypayで支払いした方が「市川市応援キャンペーンのpaypay10%ポイントバックがつかない」というのを見ましたが、9/22にpaypayで支払いをしたところ市川市応援キャンペーンの10%ポイントバックが適用されとる!

市川市への申請が間に合わなかったんですかね。

オープン直後にこの10%ポイントバックを考えてpaypayで支払いした方はかわいそう…。

ついでだからまだ使ってもいないRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)をレビューしちゃうぜ!

黒色もあったんですが、黒の方は8800円で高かったので、安かった青に。

撥水切れた後、黒にニクワックス使うと白濁した部分が出ちゃうから、青の方が目立ちづらいだろうし!(言い訳)

私は普段はMサイズを選ぶんですが、釣りに関しては中に着込む事が多いのでLサイズを選びます。

店頭で着た感じ、ワンサイズ大きい感強く、Lサイズだとちょっとぶかぶか。

なのでMサイズをチョイスしました。

ウェーディングジャケットの場合、ロッドエンドが袖に絡むとめんどくさいので、なるべくスッキリさせたい…でも袖が短いとキャスト時に突っ張る…。

この辺のジレンマを抱えますが、このウェーディングジャケットはストレッチ素材で多少伸びがあるというのを信じてスッキリするMサイズをチョイス。

ウェーディングジャケットならではの特徴としては、裾まわりからの浸水をなるべく防ぐために締め込み出来るものがほとんどです。

特にRBBは裾にネオプレーン素材を使っており、ピッタリフィットしてズレません。

ディープに浸かるともちろんジャケットとウェーダーの間から浸水してきますが、転倒や不意のうねりなどからウェーダー内に浸水するのを防ぐ役割が強く、RBBのウェーディングジャケットはこれが他社より優れています。

調整はマジックテープでの締め込みとなるので、簡単なのも良い感じ。

2.5レイヤーの素材となるため、3レイヤーよりは耐水性などが落ちます。

3レイヤーの安いのに15000円くらい出すか、2.5レイヤーの安いのに7000~10000円出すかは人によりけり?

耐久性はどれもそれほど変わらない感じがあるし、メンテ&補修しながらなら限界の諦めがつく2.5レイヤーのがお気楽かなー。

この辺はウェーダーも同様ですね。

作りは比較的シンプル。

フロントファスナーは上下どちらからでも開け閉め出来るWファスナーではなく、普通のシングルファスナー。

ポケットは胸と腕の2つだけど、止水ファスナーは塩ガミして開け閉めしづらくなるので、個人的にはポケット自体がない方が良い。

素材はハードシェルってほどでもないし、ソフトシェルってほどでもない感じ。

どちらかというとハードシェル寄りかなー。

袖口は調整が楽で浸水を防ぎやすいネオプレーン+ベルト仕様。

ズレづらいし、調整も楽だし、これは結構良いかもー。

フードのツバには芯が入っているため、帽子などにべちゃーと張り付く事はないです。

フードを巻いて首筋に簡易ドメが出来るようになっていますが、アレコレやってみたものの、首筋がもこもこしすぎちゃって個人的にはコレは微妙。

あと最近のハードシェルジャケットのように襟筋は広いので、外見的にきれいなラインになるようになってます。

フードまわりの調整はフード両端+後ろの3箇所で締め込みが出来る。

今まで使っていたコロンビアのウェーディングジャケットは、フードの芯入りツバに極小クリップがついていて、これを帽子のツバに固定すると風で飛ばされないしピッタリフィットするよ!ってスグレモノだったけど、こちらは調整ゴムがフードの内側に入っており、芯入りツバと独立する形になっている。

なるほど、これなら芯入りツバが帽子のツバのように固定されて使いやすいのかー。

この調整ゴムを使うとフードを折りたたんだとき、比較的邪魔にならず、ほどほどに緩い感じで首筋に収納出来ます。

私はこの方法でゆるく折りたたんで使用する予定です。

RBBの商品はよく半額くらいになりますが、半額ならコスパ高い良い商品だと思います。

メーカー的にはたまったもんじゃないだろうけど(;´∀`)

今ちょうど、アマゾンでマズメのウェーディングジャケットがかなり安くなっているので、ウェーディングジャケット狙っている人はおすすめ。

オープン直後は激混みだろうし…とちょっと間を空けて。

公式サイト->南行徳キャスティング

オープン前から店内写真などがちょくちょくアップされていて、これは期待が持てるぞ!?となっていたので、実際の私的な感じをつらつらと。

まず思い切った事だと思うんですが、ソルト専門店となり、バスやトラウトなどの淡水系はゼロ。

そのソルトでもルアーシーバスをメインに据えているようで、感覚的には移転前の北葛西店と比べるとシーバスルアーコーナーは3倍くらいに広がった感じがします。

陳列もメーカーごとに区分けされており、ある程度ルアーシーバスやってる方なら非常に見やすくなっています。

逆に初心者の方は分かりづらいと思うので、店員を捕まえてレクチャーを受けながら見ると良いでしょう。

店舗の床面積は北葛西店の方が1.5倍くらい広かったかも。

でも以前に比べて見やすくなっていると感じ、店内の明るさ、棚の使い方、陳列の仕方がきれいです。

ジャンルによっては以前の半分くらいの面積になってしまっていますが、商品点数を確保するためにかなり圧縮をかけています。

その空いたスペースをシーバスルアーなどに持っていってる感。

アパレルコーナーはかなり圧縮がかかっており、親方のダイワ商品が多く、その他はほんのちょこっとだけ。

オープン記念だからかな?、私も使っているRBBのウェーディングジャケットの現行品が投げ売りだったりしました。

ロッドなどもかなりの圧縮がかかっており、たぶん北葛西店で売上イマイチだったジャンルは徹底的に圧縮し、売れ線のジャンルに注力した感じがあります。

冷やかしに行ったのにRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)が半額の7000円(税抜)で投げ売り!

今使っているコロンビアのウェーディングジャケットがちょこっと貫通し始め、メンテ&補修しながらのだましだまし状態…。

春~秋のウェーディングジャケットをアレコレ探している最中だったため思わずリアクションバイト。

オープン直後にpaypayで支払いした方が「市川市応援キャンペーンのpaypay10%ポイントバックがつかない」というのを見ましたが、9/22にpaypayで支払いをしたところ市川市応援キャンペーンの10%ポイントバックが適用されとる!

市川市への申請が間に合わなかったんですかね。

オープン直後にこの10%ポイントバックを考えてpaypayで支払いした方はかわいそう…。

ついでだからまだ使ってもいないRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)をレビューしちゃうぜ!

黒色もあったんですが、黒の方は8800円で高かったので、安かった青に。

撥水切れた後、黒にニクワックス使うと白濁した部分が出ちゃうから、青の方が目立ちづらいだろうし!(言い訳)

私は普段はMサイズを選ぶんですが、釣りに関しては中に着込む事が多いのでLサイズを選びます。

店頭で着た感じ、ワンサイズ大きい感強く、Lサイズだとちょっとぶかぶか。

なのでMサイズをチョイスしました。

ウェーディングジャケットの場合、ロッドエンドが袖に絡むとめんどくさいので、なるべくスッキリさせたい…でも袖が短いとキャスト時に突っ張る…。

この辺のジレンマを抱えますが、このウェーディングジャケットはストレッチ素材で多少伸びがあるというのを信じてスッキリするMサイズをチョイス。

ウェーディングジャケットならではの特徴としては、裾まわりからの浸水をなるべく防ぐために締め込み出来るものがほとんどです。

特にRBBは裾にネオプレーン素材を使っており、ピッタリフィットしてズレません。

ディープに浸かるともちろんジャケットとウェーダーの間から浸水してきますが、転倒や不意のうねりなどからウェーダー内に浸水するのを防ぐ役割が強く、RBBのウェーディングジャケットはこれが他社より優れています。

調整はマジックテープでの締め込みとなるので、簡単なのも良い感じ。

2.5レイヤーの素材となるため、3レイヤーよりは耐水性などが落ちます。

3レイヤーの安いのに15000円くらい出すか、2.5レイヤーの安いのに7000~10000円出すかは人によりけり?

耐久性はどれもそれほど変わらない感じがあるし、メンテ&補修しながらなら限界の諦めがつく2.5レイヤーのがお気楽かなー。

この辺はウェーダーも同様ですね。

作りは比較的シンプル。

フロントファスナーは上下どちらからでも開け閉め出来るWファスナーではなく、普通のシングルファスナー。

ポケットは胸と腕の2つだけど、止水ファスナーは塩ガミして開け閉めしづらくなるので、個人的にはポケット自体がない方が良い。

素材はハードシェルってほどでもないし、ソフトシェルってほどでもない感じ。

どちらかというとハードシェル寄りかなー。

袖口は調整が楽で浸水を防ぎやすいネオプレーン+ベルト仕様。

ズレづらいし、調整も楽だし、これは結構良いかもー。

フードのツバには芯が入っているため、帽子などにべちゃーと張り付く事はないです。

フードを巻いて首筋に簡易ドメが出来るようになっていますが、アレコレやってみたものの、首筋がもこもこしすぎちゃって個人的にはコレは微妙。

あと最近のハードシェルジャケットのように襟筋は広いので、外見的にきれいなラインになるようになってます。

フードまわりの調整はフード両端+後ろの3箇所で締め込みが出来る。

今まで使っていたコロンビアのウェーディングジャケットは、フードの芯入りツバに極小クリップがついていて、これを帽子のツバに固定すると風で飛ばされないしピッタリフィットするよ!ってスグレモノだったけど、こちらは調整ゴムがフードの内側に入っており、芯入りツバと独立する形になっている。

なるほど、これなら芯入りツバが帽子のツバのように固定されて使いやすいのかー。

この調整ゴムを使うとフードを折りたたんだとき、比較的邪魔にならず、ほどほどに緩い感じで首筋に収納出来ます。

私はこの方法でゆるく折りたたんで使用する予定です。

RBBの商品はよく半額くらいになりますが、半額ならコスパ高い良い商品だと思います。

メーカー的にはたまったもんじゃないだろうけど(;´∀`)

今ちょうど、アマゾンでマズメのウェーディングジャケットがかなり安くなっているので、ウェーディングジャケット狙っている人はおすすめ。

2020年06月28日

超高感度アクションカメラ Caddx dolphin

先日の

2020/06/25

Yi 4Kと一緒にもう1つ一緒にアクションカメラを購入しておりまして、それが3ヶ月近くかかってやっと到着。

Caddx dolphin

というアクションカメラです。

Caddxがメーカー名で、dolphinがカメラ名です。

Yi4K買ったんならそれだけでいいじゃん!となりますが、このCaddx dolphinの売りは超高感度で暗所でめっちゃ明るく映る事!

シーバス釣りはナイトゲームが多いわけですが、普通のアクションカメラの夜間撮影はかなり明るいライト焚かないと全くと言って良いレベルで映らないのです。

それがこのアクションカメラでは超高感度イメージセンサーのSONY STARVISだから映る!(らしい)

というわけで買ってみました。

なんせ$40くらいとお安いので。

私が持ってるアクションカメラとの比較。

こう見てもPanasonic HX-Aシリーズ、特にHX-A1Hはウェアラブルカメラという名称で売っていただけあって実に小さい。

では早速どんなものかレビューするぜ!…の前に、使いやすいようにマウンターを作っちゃうぜ!

おなじみFusion360でモデリング。

3DプリンターのAdventurer3で印刷。

って、こいつ若干のテーパ形状で、ピッタリにするのめんどいぞ…。

先日のYi4K同様、帽子のツバにマウントするので、ツバが映り込まないように、重量バランスが良いように…etc

屍をたくさん作りつつ、なんとか良い感じのが出来ました。

でも単体撮影じゃ「これがほんとに明るいのぉ?」となるので、一緒に購入して一足早く届いたYi4Kと比較撮影をしてみます。

比較撮影用のマウンターをCNCで木材から削り出しました。

見せてもらおうか!超高感度 SONY STARVISイメージセンサーの性能とやらを!

というわけで、Caddx dolphinとYi4Kの夜間撮影比較動画です。

Yi4Kの設定は

FHD/ワイド/画質低/平均測光/シャープネス中/露出補正0/手ブレOFF/ISO6400

Yi4Kは設定項目が多く、この辺かなりいじれるので、極力夜間撮影で明るく映るような設定にしてみました(一部手ブレON)。

光量が足りないシーンでは違いが一目瞭然です。

Yi4KはイメージセンサーもSoCもほぼGoPro5で、ISO6400まで上げてるので、普通のアクションカメラよりは明るく映っていると思います。

それでもこれだけの差が出てしまいます。

Caddx dolphinに積んでいるSONY STARVISイメージセンサーが超高感度ですごいんです。

光量が足りないシーンでは、目視より3~4段くらい明るく映ります。

Yi4Kは目視より2~3段くらい暗いです。

さすがにノイズはありますし、シャープさはありませんが、それでも$40のアクションカメラとしては破格の暗所性能ではなかろうかと!

動画撮影した同一シーンからの切り出してみました。

珍しく画像をクリックするとフルサイズで見られます。

全く明るさがないと言っても良い、夜中のテトラ帯から切り出し。

目視では海面とテトラの際はほぼ見えませんが、映像でこれが映るってのはかなり驚異的。

しかしながら、さすがにこの光量ではフレーム落ちというか、シャッター速度が長くなっています。

ちょっと古い表現では映画AKIRAのテールランプみたいな感じ。

また解像感もかなり落ちてる感じがあります。

逆にYi4Kはフレームを落とさず、30fps(29.97fps)を維持しようという設定のようです。

これはこれでビデオカメラとしては正しい動作なので、好感が持てます。

解像感もギリギリをキープしようとしています。

しかしYi4Kで設定可能な最大値ISO6400でもこの明るさしか出せません。

フレームレートが落ちてもギリギリ見える絵をヨシとするか、真っ暗でもフレームレートや解像感は落とさない方が良いのか。

この辺は好みやシーンによって違うかもしれませんね。

街中の光量が一定以上キープされているシーンでは、Yi4Kの方が比較的安定感がある絵になっています。

Yi4Kは夜間撮影だと手ブレ補正がほぼ効かないと思っていたので、ほとんどのシーンで切っていましたが、これくらいの明るさがあるなら手ブレONの方が良さそうです。

この撮り比べから見ると、ライトないと暗いなー。という場面では、Caddx dolphinの方がフレームレートは落ちるけど画面が明るく映って良い感じ。

街中など明るさがある程度確保されている場面なら、Yi4Kを始めとした、ある程度以上のアクションカメラなら問題なさそう。

シーバスのナイトゲームのように、暗い場所での釣行ならCaddx dolphinの方が良いかと思います。

さて、ここからはマイナス評価の部分。

$40という破格で、これだけ暗所撮影がすごいなら満足でしょ!となりますが…なりますが!

使い勝手はかなりキツイ…。

まずディスプレイなどがないため、画角チェックや設定はスマホ連動が必須。

そのスマホ連動が説明書通りに全く行かない。

アプリ名からして違うし!

私がスマホ連動で引っかかったのは、スマホ連動するにはダイレクトモードとインターネットモードの2種類があるという意味がわからなかったこと。

そもそもこのCaddx dolphinにはwifiのON/OFFという設定がなく、電源入れたらwifiが強制ONになります。

電源入れたらどころか、USBで充電してもwifiが強制ONになります。

この状態がダイレクトモードで、本体前面のライトが緑色で点灯。

スマホでCaddx dolphinにwifiを繋げ、アプリを起動するとダイレクトモードでの接続になり、設定などが行なえます。

ではインターネットモードとはなんぞや。となりますが、こちらは電源ON後に本体上部のRESETボタンを押すことにより、本体前面のライトが青色で点滅。

この状態でスマホとCaddx dolphinをwifiで繋げ、アプリを起動するとインターネットモードになります。

これはCaddxのクラウドサーバーに映像を記録するモードで、フレームレートが15fpsに落ちるらしい。

クラウドサーバーにアップロードされるので、録画したデータはCaddx dolphinを起動しなくても見られます。

私はインターネットモードにしないとスマホ連動出来ない(wifiがONにならない)と思っていて、インターネットモードでのアプリとの接続が説明通りやってもなかなかプレビュー画面になってくれない。

QRコードを読み取れ。とか出るんですが、読み取れてるのかさっぱり不明なんです。

なので、電源入れてスマホでCaddx dolphinのWifiに繋いで、アプリ起動してダイレクトモードで接続すればOKです。

スマホと連動出来れば、各種設定が出来るんですが…出来るんですが!

シンプル is ベスト!と言うがな…シンプルにもほどがあるだろ(;´Д`)

設定出来る項目は

・画質(SD/FHD)

・電源ON後強制録画開始ON/OFF(驚きのデフォルトがON)

・microSDのフォーマット

しかないと考えてヨシ!

他なんにも設定出来ません!

シェフのおまかせ以外、メニューがないお店みたい。

本体の形状のキューブ型は個人的には好きです。

しかしCaddx dolphinには微妙な点があり、それがmicroUSBコネクタ、microSD周り。

本体背面のゴムキャップを外すとココにアクセス出来るんですが、ゴムキャップが開けづらいなんてのはまだ良い方。

microUSBコネクタがちょっと奥にあって、さらにその段差部分が狭いため、普通のmicroUSBケーブルのコネクタだと引っかかって充電出来ない(;´Д`)

付属ケーブルだと刺さるので充電可能だけど…。

またmicroSDはバネ式で、取り出す際は押し込めばカチッと戻ってくるのは良いんだけど、microSDを入れた状態が奥に入りすぎていて、爪が長い人じゃないとバネで戻ってくるまで押し込めません。

操作性でもう1つ。

本体からビープ音などの音が一切出ないため、電源のON/OFFや録画開始、バッテリー切れなど、目視で確認するしかありません。

その全ては本体左下の極小のライトでチェックするしかない。

さらに電源ON/OFFが電源ボタン3秒以上長押しなんですが、これが結構しっかり押し込まないと反応しない。

画質はノイジーめ。

これはセンサーサイズが小さいししょうがない。

またHDRなどの補正が行われていないので、暗いシーンに明るい建物やライトが入ると、豪快に白飛びします。

私は明るい方に引っ張られて全体が暗くなる方が困りますが、気になる方いるかも。

F1.2の超明るいレンズを使用していますが、レンズの補正が効いていない感じなので、最近のカメラと比較すると結構歪みます。

完全に暗所専用みたいな感じで設計したのか、明るさを確保するためにこの辺切り捨てたのかも。

ファイルはmp4形式で扱いやすいのですが、1ファイル5分max/1ファイル辺りの容量は150~250MBくらいと、シーンによって容量にばらつきがあります。

5分ごとに区切られますが、ファイルの連続性は保たれています。

また

年月日\時\年月日_時分秒.mp4

のように、1日単位でフォルダが作られ、さらに時間ごとにフォルダが作られ、ファイル名は秒単位までになります。

わかりやすいんですが、私のように釣行中USB給電で回しっぱなしの場合、5分ごとのファイルの細かさや時間ごとのフォルダ分けはちょっと面倒。

ファイルの記録時間はわかりやすいんですけどね。

なお本体に時計設定項目はありませんが、どうやらスマホアプリと連動した際に勝手に時間設定が行われる模様。

また今時とても珍しいのが、microSDのフォーマットがFAT32以外使えません。

それでも64GBのmicroSDXCは本体でフォーマットすれば使えるので、NTFSなどが使えないだけで、そこまで問題はないかなぁ?

ファイルも上記の通り5分ごとに強制的に区切られるので。

その他気づいた細かいところでは、暗所といえばPanasonic HX-A1Hにあるような赤外線ライト使うとどうなるんだろう?と、自作の赤外線ライト(波長850nm)でチェックしてみました。

※うんちく

赤外線の波長は

730nmくらい:人にも光が拡散してるのが認識出来る

850nmくらい:LEDチップが光っているのは見えるけど光の拡散はほとんど見えない

940nmくらい:LEDチップが光っているのかすらわからない。

普通のデジカメでも850nmはLEDチップが光っているのはわかるけど、光の反射まではほとんど受け取れない。

Caddx dolphinはバッチリ赤外線ライトを受け取っている。

万人にオススメは出来ないアクションカメラだけど、上記の通り暗所専用とするなら値段の割にかなり優秀かと思います。

手ブレ補正はないし、設定は全く出来ないし、そもそもの画質が低めなので昼間に綺麗な映像撮りたい。という方は他の機種のが絶対に良いです。

でも夜間撮影一点特化型と考えれば、超コスパの破格です。

日本では売っていないと思われるので、aliexpressなどの海外通販に抵抗がない方は興味あったら買ってみるのも良いかと!

そうそうaliexpressと言えば、楽天リーベイツという楽天系のサイトを経由して買い物をすると、楽天ポイントが付きます。

3.5%くらいつくらしく、1000円くらい買うと30pくらい楽天ポイントが入ります。

私が使ってみた限り、1商品の価格ごとに楽天ポイントが付きます。

合計金額ではないです。

私が困ったのは、楽天リーベイツのサイト見てもいまいち使い方がわからず、ほんとにポイントがつくのか不安だったこと。

私の使い方は

1.aliexpressで欲しい商品をaliexpressのサイトでカートに入れる

2.楽天リーベイツで「aliexpress」と検索し、楽天リーベイツからaliexpressへ飛ぶ

3.カートの商品を購入

この方法で購入すると楽天ポイントがつきます。

その他にも楽天リーベイツ経由で買うと、楽天ポイントがつくサイトがあるみたいなので、登録しておくと良いぞ。良いぞ。

2020年04月04日

インプレ:RBB PU ウェーディングジャケット

さて、半年以上前にRBBのPUウェーディングジャケットというのが安かったので買ってみました。

寒がりな私は冬のウェーディング装備はガッツリ着込みます。

上はシャツ+綿のハイネック+薄手のダウンジャケット+ウェーディングジャケット。

下はネオプレーンウェーダーにタイツ+セパレートタイプの5mmウェットスーツ、靴下+ネオプレーン靴下。

さらに目指し帽、凍えちゃうよ!って日はマフラー+ハクキンカイロやタイツを裏毛3mmウェットに変更。

グローブも分厚めのネオプレーングローブの右手人差し指+親指部分だけカット、さらに薄手のインナー手袋+手を濡らさないためのゴム手袋、おまけに手首が外気に触れると寒いのでネオプレーンリストバンド。

フル装備では明らかにやべー奴です(;´Д`)

基本的に肌が外気に触れなければ大丈夫ですが、風が強い日なんかは中のダウンジャケットを貫通してくる事があり、これで気温が低い日にフル装備になる感じです。

今年は暖かかったのでここまで着込む必要はありませんでしたが、それは今回買ったRBBのPUウェーディングジャケットの効果がめちゃくちゃ高かったからでもありまして、私なりのインプレを書いてみます。

まず生地。

公式サイトによると

表/ポリウレタン100%

裏/ポリエステル100%

中綿/ポリエステル100%

こうらしいです。

特に表のポリウレタンが重要で、透湿性など全くなしの完全防水。

そのため風など全く通しません。

汚れにも強いんですが撥水効果はほとんどないので、水に濡れるとべちゃーと水が生地にまとわりつくというか、広がる感じです。

でも貫通はしません。

そのため熱が中にこもり、めちゃくちゃ暖かいです。

寒がりな私ですが、正直冬以外は暑いくらい。

気温が15度を上回ると確実に暑い、12度くらいでも中に少しでも着込むと暑い、10度以下でやっと本領発揮、5度以下でも着込んで動いちゃうと暑い。

体温調節が難しいくらい暖かいです。

現物を見ないで通販したので、中の構造が気になっていました。

背中の部分に綿のような裏毛があり、完全防水を謳っているので「ディープに浸かったとき、こっから浸水して中でタプタプしたり、乾かないんじゃ…?」と。

実際のところは確かにこの裏毛の部分からドバーと浸水します(お風呂に浸けて実験しました)。

でも下の縫い目からちょろちょろと排出されます。

また裏毛部分は綿ではなくポリエステル?みたいで、濡れても不快な感じは続かず、比較的早く水が排出というか落ちます。

少なくとも濡れっぱなしで乾かないということはありません。

表生地に使われているポリウレタンというのは強いけど伸びが少なく、かなりごわつくのが普通みたい。

このPUウェーディングジャケットはさすがに釣り用に作られているだけあって、釣りで不快にならないような立体裁断が用いられています。

腕が上げやすく動かしやすいような裁断になっていますし、肩の部分もかなりゆったりと作られているため、動きづらいということは全くありません。

むしろワンサイズ上の大きさという感じで、余裕がある作りです。

このPUウェーディングジャケットには姉妹品としてPUウォームスーツというズボン付きのタイプもあります。

これとの大きな違いは、PUウェーディングジャケットの方はウェーディング時に水の侵入をなるべく抑えるため、腰回りにネオプレーンの滑り止め&フィットさせるためのバンド加工がされています。

あとディープで浸かった場合を考えて、お腹周りのポケットの有無です。

ディープに浸かると隙間からジャケットとウェーダーの間に水は入ってくるわけですが(これはどのウェーディングジャケットでも同じです)、このネオプレーンバンドのおかげで突然の波やうねりでの浸水速度は確実に落ちます。

あとはネオプレーンが滑り止めになるため、ジャケットが固定され、キャストでジャケットがズレて生地が重なって不快になることがありません。

バンドはマジックテープ止めになっていて、ネオプレーン部分もあるので比較的伸びて調整しやすいです。

袖口は2重構造になっています。

外側はかなりゆったりめの構造になっており、マジックテープで調整出来ます。

内側はネオプレーンによるカフスになっており、水の侵入をかなりガッツリ止めるようになっています。

そのためこの袖口がかなり狭く、着るのは良いですが、脱ぐのは結構大変。

手が大きかったり太い方は難儀するかも。

カフス部分を摘んで脱ごうとしても細身の私ですら厳しいので、外側の袖口を持って引っ張ったりして脱ぎます。

また使用するグローブによっては手首とグローブの間に隙間が出来やすいです。

私は2重袖口の間にリストバンドを入れて外気を遮断しています。

2重袖口自体はかなりゆったりした作りなので、ものすごく分厚いリストバンドを折っても入ります。

設計者の人、気を使ってるな!という部分では、ファスナーの上部分。

最大限までファスナーを上げた際、裏生地が顔に当たるため、比較的パリパリしたポリウレタンだと縫い目が痛かったり不快です。

ここに内部の裏毛同様の生地加工がされており、顔に当たっても柔らかくて気になりません。

よく出来てます。

フードは先端ツバがちょっと硬めに出来ているため、雨粒が顔や頭に落ちづらくなっています。

絞り用の紐もあるので、風で飛ばされづらくも出来ます。

またフードも風を全く通さないため、風が強くて寒いときに被るとかなり暖かいです。

ただ問題が一つ。

フードを収納する機構がないため、ツバの部分を軸として織り込んで首筋に巻きつけておくしかありません。

結構嵩張るフードなので、これやると首の可動範囲が落ちます。結構不快です。

フローティングベストの背中にタモをマウントする方だと、ちょっと邪魔だなーって思うかも。

私の場合はそこまで気になりませんが、やっぱりちょっと邪魔です。

総じて買ってよかったです。

とにかく暖かいので、私みたいな寒がりなのに冬場にナイトウェーディングやる方にはおすすめ。

冬場のボートとか陸っぱりやる方にもおすすめできますが、そっちメインなら姉妹品のPUウォームスーツでも良いかも。

アマゾンだと結構投げ売り価格なので、来年用に買っておくと良いぞ。

寒がりな私は冬のウェーディング装備はガッツリ着込みます。

上はシャツ+綿のハイネック+薄手のダウンジャケット+ウェーディングジャケット。

下はネオプレーンウェーダーにタイツ+セパレートタイプの5mmウェットスーツ、靴下+ネオプレーン靴下。

さらに目指し帽、凍えちゃうよ!って日はマフラー+ハクキンカイロやタイツを裏毛3mmウェットに変更。

グローブも分厚めのネオプレーングローブの右手人差し指+親指部分だけカット、さらに薄手のインナー手袋+手を濡らさないためのゴム手袋、おまけに手首が外気に触れると寒いのでネオプレーンリストバンド。

フル装備では明らかにやべー奴です(;´Д`)

基本的に肌が外気に触れなければ大丈夫ですが、風が強い日なんかは中のダウンジャケットを貫通してくる事があり、これで気温が低い日にフル装備になる感じです。

今年は暖かかったのでここまで着込む必要はありませんでしたが、それは今回買ったRBBのPUウェーディングジャケットの効果がめちゃくちゃ高かったからでもありまして、私なりのインプレを書いてみます。

まず生地。

公式サイトによると

表/ポリウレタン100%

裏/ポリエステル100%

中綿/ポリエステル100%

こうらしいです。

特に表のポリウレタンが重要で、透湿性など全くなしの完全防水。

そのため風など全く通しません。

汚れにも強いんですが撥水効果はほとんどないので、水に濡れるとべちゃーと水が生地にまとわりつくというか、広がる感じです。

でも貫通はしません。

そのため熱が中にこもり、めちゃくちゃ暖かいです。

寒がりな私ですが、正直冬以外は暑いくらい。

気温が15度を上回ると確実に暑い、12度くらいでも中に少しでも着込むと暑い、10度以下でやっと本領発揮、5度以下でも着込んで動いちゃうと暑い。

体温調節が難しいくらい暖かいです。

現物を見ないで通販したので、中の構造が気になっていました。

背中の部分に綿のような裏毛があり、完全防水を謳っているので「ディープに浸かったとき、こっから浸水して中でタプタプしたり、乾かないんじゃ…?」と。

実際のところは確かにこの裏毛の部分からドバーと浸水します(お風呂に浸けて実験しました)。

でも下の縫い目からちょろちょろと排出されます。

また裏毛部分は綿ではなくポリエステル?みたいで、濡れても不快な感じは続かず、比較的早く水が排出というか落ちます。

少なくとも濡れっぱなしで乾かないということはありません。

表生地に使われているポリウレタンというのは強いけど伸びが少なく、かなりごわつくのが普通みたい。

このPUウェーディングジャケットはさすがに釣り用に作られているだけあって、釣りで不快にならないような立体裁断が用いられています。

腕が上げやすく動かしやすいような裁断になっていますし、肩の部分もかなりゆったりと作られているため、動きづらいということは全くありません。

むしろワンサイズ上の大きさという感じで、余裕がある作りです。

このPUウェーディングジャケットには姉妹品としてPUウォームスーツというズボン付きのタイプもあります。

これとの大きな違いは、PUウェーディングジャケットの方はウェーディング時に水の侵入をなるべく抑えるため、腰回りにネオプレーンの滑り止め&フィットさせるためのバンド加工がされています。

あとディープで浸かった場合を考えて、お腹周りのポケットの有無です。

ディープに浸かると隙間からジャケットとウェーダーの間に水は入ってくるわけですが(これはどのウェーディングジャケットでも同じです)、このネオプレーンバンドのおかげで突然の波やうねりでの浸水速度は確実に落ちます。

あとはネオプレーンが滑り止めになるため、ジャケットが固定され、キャストでジャケットがズレて生地が重なって不快になることがありません。

バンドはマジックテープ止めになっていて、ネオプレーン部分もあるので比較的伸びて調整しやすいです。

袖口は2重構造になっています。

外側はかなりゆったりめの構造になっており、マジックテープで調整出来ます。

内側はネオプレーンによるカフスになっており、水の侵入をかなりガッツリ止めるようになっています。

そのためこの袖口がかなり狭く、着るのは良いですが、脱ぐのは結構大変。

手が大きかったり太い方は難儀するかも。

カフス部分を摘んで脱ごうとしても細身の私ですら厳しいので、外側の袖口を持って引っ張ったりして脱ぎます。

また使用するグローブによっては手首とグローブの間に隙間が出来やすいです。

私は2重袖口の間にリストバンドを入れて外気を遮断しています。

2重袖口自体はかなりゆったりした作りなので、ものすごく分厚いリストバンドを折っても入ります。

設計者の人、気を使ってるな!という部分では、ファスナーの上部分。

最大限までファスナーを上げた際、裏生地が顔に当たるため、比較的パリパリしたポリウレタンだと縫い目が痛かったり不快です。

ここに内部の裏毛同様の生地加工がされており、顔に当たっても柔らかくて気になりません。

よく出来てます。

フードは先端ツバがちょっと硬めに出来ているため、雨粒が顔や頭に落ちづらくなっています。

絞り用の紐もあるので、風で飛ばされづらくも出来ます。

またフードも風を全く通さないため、風が強くて寒いときに被るとかなり暖かいです。

ただ問題が一つ。

フードを収納する機構がないため、ツバの部分を軸として織り込んで首筋に巻きつけておくしかありません。

結構嵩張るフードなので、これやると首の可動範囲が落ちます。結構不快です。

フローティングベストの背中にタモをマウントする方だと、ちょっと邪魔だなーって思うかも。

私の場合はそこまで気になりませんが、やっぱりちょっと邪魔です。

総じて買ってよかったです。

とにかく暖かいので、私みたいな寒がりなのに冬場にナイトウェーディングやる方にはおすすめ。

冬場のボートとか陸っぱりやる方にもおすすめできますが、そっちメインなら姉妹品のPUウォームスーツでも良いかも。

アマゾンだと結構投げ売り価格なので、来年用に買っておくと良いぞ。

2018年10月14日

シマノCoo100Fのぷちインプレ

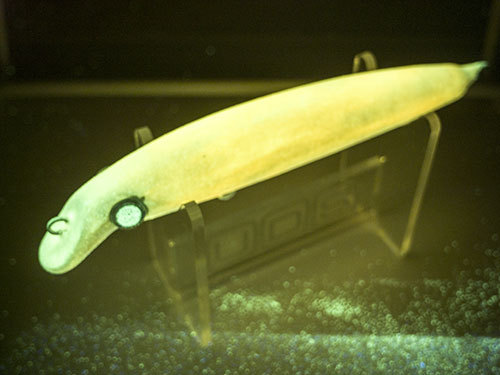

今更かよ!発売してどんだけ経ってると思ってるんだ!と言われそうですが、友達からシマノCoo100Fをいただきまして、ちょこちょこ使って釣果を出せたのでそのぷちインプレをば。

2016年末頃に出たルアーなので2年近く前のルアーとなるCooですが、私の中では「コレはダメじゃね?」と勝手に思っていたルアーであります。

シマノはルアー発売時にそのルアーの宣伝となるような番組や動画を作ることが多いんですが、制作に関わったであろう嶋田仁正氏がCooでバコバコ釣れます!と言いながら、私が見た何本かの動画ではCooで全然釣れてないんですよ(;´Д`)

トライデントやエスクリムでは釣れてるのに…。

やっぱね、嶋田仁正氏はオープンエリアの海の人ではなく、河川のランカーハンティングの人なんだと。

ルアーとしてはフローティングペンシルに属し、水面直下~水面引き波立てるくらいのレンジを引くみたいです。

シマノが公表しているスペックでは、かなりのデッドスローでも泳ぐことになっていますが、何本か見たスイム動画だと比較的早巻きでないと「良い泳ぎ」にはなっていないように見て取れました。

私自身がここ4~5年ほどシンペンで釣れる事がかなり減ってきて、ペンシル系の泳ぎに信頼が置けなくなってきていたのもあり、コレはダメじゃないかなぁーという予感に拍車をかけたのです。

でも友達から頂いてしまったからには、使ってみないと!というわけで、嶋田仁正氏がCooならココ!という干潟(ほんとはアマモの上などを引くのが良いらしい)での釣行で使ってみました。

掛けたシーバスのサイズは15~65cmくらいまで。

実際に使ってみてまず思ったのは、ウェーディングでロッドを水面ぎりぎりに寝かせた状態で引いても20cm潜ってるかどうかくらいで、浮力がかなり高いです。

干潟ウェーディングの場合、基本的にシャロー帯での釣行が大部分を占めるため、水深80cmより上を気持ちよく引けるかが重要で、Cooはこの点はすこぶる優秀です。

逆を言えばほぼ潜らないので、水深が深かったり、魚が上見てない時は全くダメ。

でも水深がない場所ではすこぶる使いやすいので、根掛かり怖いよー。な場所では強いルアーです。

次に流れが弱かったり、アップクロスから引く場合、Coo本来の強さがかなり失われます。

この場合、かなり巻き速度を上げた方が良さそう。

逆を言えばイワシパターンなどでベイトが表層付近で逃げ惑っていて、流れが弱かったり、アップクロスからしか狙えない場合などでは強いです。

基本的には流れが効いてるところをダウンクロス気味にCooが水を噛むように引くと強い。

基本はロールアクションですが、ダウンクロス気味に引くとお尻を振ってウォブリングも若干入りますし、ルアーが軽いので水流の変化でイレギュラーなアクションが入りやすいです。

そこそこ巻いて使うと良い感じ。

残念ながら上記以外にもデメリットがあります。

まずシマノのAR-C重心移動ルアーの欠点とも言えますが、フォロー以外の風が吹いてる日は失速します。

バネを用いた重心移動のため、ルアーの姿勢制御はキャスト直後のみで、20mくらい飛んだところからはウェイトがお尻からお腹へ移動完了しています。

そのため無風や追い風なら良い姿勢のまま飛びますが、それ以外ではルアーの飛行姿勢が崩れて失速します。

シマノのパッケージに書いてある平均飛距離というのは、室内でのキャストテストによるものみたいなので、嘘ではないんですが現場とは環境が違います。

またCooがX AR-C発泡シェルボディという比重が軽いボディなのも理由の一つかと思います。

ボディが軽いのは泳ぎの上では大正義なので、デメリットとは考えたくないんですが…。

次に表層直下が主戦場のルアーなので、波っけがある時は水噛みが悪く、良いレンジキープし辛いです。

こういう場合はリップ付いたミノー系のが良いですね。

あと浮き上がりがかなり強いので、陸っぱりで使う場合は、ティップを水面に入れるくらいが良いかと。

ウェーディングですら最後まできっちり引くのが結構難しいルアーです。

デメリットもそこそこあるルアーですが、実際に使ってみて当初の予想より160度くらい評価が変わった、私の中では珍しいルアーです。

残りの20度はシマノAR-Cルアー特有の部分でもあるので、ある意味しょうがない。

個人的にはもう15~30%くらい水噛みが良いと嬉しいなー。

ただこの水噛みの塩梅だからこそ、ある程度の巻き速度でも破綻しない泳ぎが出来ているとも言えますし、流れの変化で大きなイレギュラーが入るとも考えられるので、コレはコレで大切なのかも。

私が通っている干潟ウェーディングポイントでは1軍に入れても良いくらいのルアーで、浅いレンジを気兼ねなく引けるのは心強い。

その他の場所ではゴロタ際などを拾っていく釣りで使えそうです。

シンペン、ペンシル系ルアーは5年ほど作っていないので「Cooがこういう泳ぎだったらよかったのになー」を表現するのは難しいので、もう1本くらい買い増ししておくか(;´∀`)

ほんと、使ってみる前の予想より思いの外良くて驚いているというのが実際のところです。

2016年末頃に出たルアーなので2年近く前のルアーとなるCooですが、私の中では「コレはダメじゃね?」と勝手に思っていたルアーであります。

シマノはルアー発売時にそのルアーの宣伝となるような番組や動画を作ることが多いんですが、制作に関わったであろう嶋田仁正氏がCooでバコバコ釣れます!と言いながら、私が見た何本かの動画ではCooで全然釣れてないんですよ(;´Д`)

トライデントやエスクリムでは釣れてるのに…。

やっぱね、嶋田仁正氏はオープンエリアの海の人ではなく、河川のランカーハンティングの人なんだと。

ルアーとしてはフローティングペンシルに属し、水面直下~水面引き波立てるくらいのレンジを引くみたいです。

シマノが公表しているスペックでは、かなりのデッドスローでも泳ぐことになっていますが、何本か見たスイム動画だと比較的早巻きでないと「良い泳ぎ」にはなっていないように見て取れました。

私自身がここ4~5年ほどシンペンで釣れる事がかなり減ってきて、ペンシル系の泳ぎに信頼が置けなくなってきていたのもあり、コレはダメじゃないかなぁーという予感に拍車をかけたのです。

でも友達から頂いてしまったからには、使ってみないと!というわけで、嶋田仁正氏がCooならココ!という干潟(ほんとはアマモの上などを引くのが良いらしい)での釣行で使ってみました。

掛けたシーバスのサイズは15~65cmくらいまで。

実際に使ってみてまず思ったのは、ウェーディングでロッドを水面ぎりぎりに寝かせた状態で引いても20cm潜ってるかどうかくらいで、浮力がかなり高いです。

干潟ウェーディングの場合、基本的にシャロー帯での釣行が大部分を占めるため、水深80cmより上を気持ちよく引けるかが重要で、Cooはこの点はすこぶる優秀です。

逆を言えばほぼ潜らないので、水深が深かったり、魚が上見てない時は全くダメ。

でも水深がない場所ではすこぶる使いやすいので、根掛かり怖いよー。な場所では強いルアーです。

次に流れが弱かったり、アップクロスから引く場合、Coo本来の強さがかなり失われます。

この場合、かなり巻き速度を上げた方が良さそう。

逆を言えばイワシパターンなどでベイトが表層付近で逃げ惑っていて、流れが弱かったり、アップクロスからしか狙えない場合などでは強いです。

基本的には流れが効いてるところをダウンクロス気味にCooが水を噛むように引くと強い。

基本はロールアクションですが、ダウンクロス気味に引くとお尻を振ってウォブリングも若干入りますし、ルアーが軽いので水流の変化でイレギュラーなアクションが入りやすいです。

そこそこ巻いて使うと良い感じ。

残念ながら上記以外にもデメリットがあります。

まずシマノのAR-C重心移動ルアーの欠点とも言えますが、フォロー以外の風が吹いてる日は失速します。

バネを用いた重心移動のため、ルアーの姿勢制御はキャスト直後のみで、20mくらい飛んだところからはウェイトがお尻からお腹へ移動完了しています。

そのため無風や追い風なら良い姿勢のまま飛びますが、それ以外ではルアーの飛行姿勢が崩れて失速します。

シマノのパッケージに書いてある平均飛距離というのは、室内でのキャストテストによるものみたいなので、嘘ではないんですが現場とは環境が違います。

またCooがX AR-C発泡シェルボディという比重が軽いボディなのも理由の一つかと思います。

ボディが軽いのは泳ぎの上では大正義なので、デメリットとは考えたくないんですが…。

次に表層直下が主戦場のルアーなので、波っけがある時は水噛みが悪く、良いレンジキープし辛いです。

こういう場合はリップ付いたミノー系のが良いですね。

あと浮き上がりがかなり強いので、陸っぱりで使う場合は、ティップを水面に入れるくらいが良いかと。

ウェーディングですら最後まできっちり引くのが結構難しいルアーです。

デメリットもそこそこあるルアーですが、実際に使ってみて当初の予想より160度くらい評価が変わった、私の中では珍しいルアーです。

残りの20度はシマノAR-Cルアー特有の部分でもあるので、ある意味しょうがない。

個人的にはもう15~30%くらい水噛みが良いと嬉しいなー。

ただこの水噛みの塩梅だからこそ、ある程度の巻き速度でも破綻しない泳ぎが出来ているとも言えますし、流れの変化で大きなイレギュラーが入るとも考えられるので、コレはコレで大切なのかも。

私が通っている干潟ウェーディングポイントでは1軍に入れても良いくらいのルアーで、浅いレンジを気兼ねなく引けるのは心強い。

その他の場所ではゴロタ際などを拾っていく釣りで使えそうです。

シンペン、ペンシル系ルアーは5年ほど作っていないので「Cooがこういう泳ぎだったらよかったのになー」を表現するのは難しいので、もう1本くらい買い増ししておくか(;´∀`)

ほんと、使ってみる前の予想より思いの外良くて驚いているというのが実際のところです。

2018年06月18日

夜光粉末インプレ1:ライトによる違い

ルアーなど主に釣り道具を自作している当ブログでありますが、「うちの商品を自作ルアーで使ってレビューしてくれよ!」(意訳)という大変ありがたいお話を頂きまして、何度かに分けてちょくちょくとレビュー致したいと思います。

レビュー内容に関しては、オリジナルであれば自由ということで、浦安DIYシーバスなりのちょっとマニアックな視点でレビューしたいと思います。

なお、ステマはダメよ。ということなので、盛大にダイマします(゚∀゚)

PPLSグループ:http://pepaless.jp/

株式会社ペパレス第二製作所:http://pepaless.jp/11-company.php

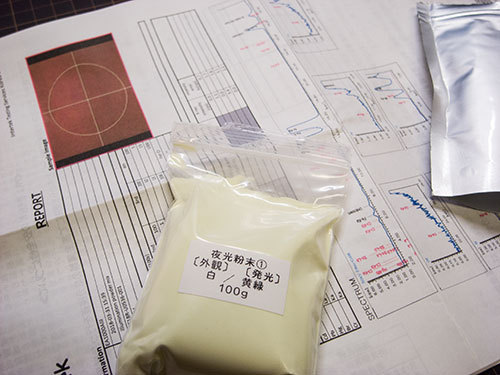

PPLS 蓄光 夜光粉末 ①外観:白 発光:黄緑 100g

を使ってあれこれやってみたいと思います。

過去に中華から怪しい粉を入手し、蓄光粉末によるルアーを作ったのですが、めっちゃ光ったけど結局光った状態で釣れず(;´∀`)

しかも爆光状態は良いとこ5分ほどで、15分もするとうっすら光る程度まで落ちてしまいました。

では見せてもらおうか、ペパレス第二製作所の蓄光粉末の威力をやらを!

まずは特性を掴みたい。

正直なところ、私は蓄光(夜光)について全くの素人で、どういう原理で蓄光し、夜光するのかさっぱり。

というわけで、手元にある3種類のライトによる蓄光性能を比較したいと思います。

左:赤外線ライト(中華940nm)

中:普通のLEDライト(中華501B)

右:紫外線ライト(中華365nm)

私の知ったか知識によると、光というのは電磁波の波の一部で、肉眼で見える範囲を可視光と呼ぶ。

可視光は七色のグラデーションっぽく見え、波長が長い方が赤く、波長が短い方が青や紫っぽくなる。

赤より波長が長く見えない範囲を赤外線、青や紫より波長が短く見えない範囲を紫外線、この間の見える範囲を可視光と呼ぶ(実際にはもーーーっと波長が長いのが長波とか短波とかサブミリ波だったり、もっと波長が短いのがX線だったりガンマ線だったり)

人間の場合、赤外線は780nm以上、紫外線は380nm以下は見づらく(見えなく)なるみたいです。

で、この蓄光は可視光の外側まで影響を受けているのかを確かめるべく、赤外線ライトや紫外線ライトも使って実験してみることに。

こんな感じで互いの光が漏れないよう遮断した領域を作り、暗室状態で10分ほど光を当ててみます。

10分後、ライト点灯状態でのHX-A100での通常モードでの映像。

左:赤外線ライト940nm

中:通常のLEDライト

右:紫外線ライト365nm

肉眼だと全くわかりませんが、カメラではほんのちょっぴり赤外線ライトの赤っぽい光が映っています。

やはり通常のLEDライトがダントツで明るく見えます。

HX-A100の真横で撮影している、全く同じ時間のHX-A1Hの赤外線モードでの映像。

通常LEDライトが明るいのは同様ですが、左の赤外線ライトが点灯しているのがはっきりとわかります。

10分蓄光させたPPLS 蓄光 夜光粉末を暗室状態で30分撮影し続けてみました。

上:HX-A1Hでの赤外線撮影

下:HX-A100での通常撮影

早回し映像です。

ここからわかったのが、PPLS 蓄光 夜光粉末は赤外線を蓄光しないということ。

蓄光の知識がゼロな私には、正直驚きです。

てっきり赤外線も蓄光し、赤外線カメラなら光って見えるものと思っていました。

紫外線ライトのスペックは365mmなんですが、中華ライトだからですかね、通常LEDほど明るくは感じませんが、光ってるのはわかります。

理論上は光をあまり感じないらしいのですが…。

蓄光の性能も通常LEDほどではありませんが健闘しており、この紫外線ライトの肉眼で感じる明るさに比べて結構な蓄光っぷり。

蓄光の減衰ですが、最初の1分ほどは周囲に光が拡散して反射しているのがわかります。

3分ほどで拡散はなくなりますが、まだ結構明るく光っているレベルです。

その後5~10分で右肩下がりで弱くなっていき、15分くらいからは蓄光しているけどだいぶ暗くなっている感じですかね。

次に手元にある蓄光物による違いをチェックしてみましょう。

左:株式会社ペパレス第二製作所の蓄光粉末①外観:白 発光:黄緑

中:以前中華通販で買った蓄光粉末

右:ダイソーの蓄光テープ

自作塗装ブース内に入れているLEDテープライトで15分ほど蓄光。

またまた早回し動画。

粉の盛り方の違いの可能性もありますが、PPLS 蓄光 夜光粉末が一番明るく見えますね。

蓄光の減衰率は3者、ほぼ同じと言って良いと思いますが、この中ではPPLS 蓄光 夜光粉末が一番強い光を蓄えている感じです。

粉末の質感ですが、PPLS 蓄光 夜光粉末は結構サラサラな粉末です。

以前中華通販で買った蓄光粉末と比べると、中華通販粉末が砂糖だとしたら、PPLS 蓄光 夜光粉末は塩って感じ。

振るとPPLS 蓄光 夜光粉末はサラサラと広がるように落ちるのに対し、中華通販粉末はボソボソという感じである程度まとまって落ちます。

どちらが良いか?と言われると用途によると思いますが、PPLS 蓄光 夜光粉末のが使いやすそうです。

以上の結果から、今回レビューをPPLS 蓄光 夜光粉末は、私が持っている蓄光シリーズの中では一番性能が高い感じです。

ただものすんげー蓄光が続くか?と聞かれると、NOですね。

次はルアーに塗って遊んでみたいと思います。

PPLS 蓄光 夜光粉末 ①外観:白 発光:黄緑 100g