2019年04月30日

アクティブエイガードの端子について その1

お知り合いのふなさんから、アクティブエイガードのテストバージョン、その名もアクティブエイガードultimateを頂きまして、ここ半年ほどテストを行っております。

まだテスト段階らしいので実際に販売されるかはわかりませんし、販売されるとしても仕様変更の可能性も結構ありそうですが、現在販売されているアクティブエイガードMAXより高出力で、リチウムイオン14500を直列2本で動作させます。

出力がすげーってことで、水に濡れた手で直接端子を触るのはちょっと怖いんですが、エイの地雷原を歩く私には強い味方。

今回はアクティブエイガードultimateの性能やレビューではなく、アクティブエイガードを使用する上で避けて通れない仕様についてテストを通じてアレコレやった回顧録です。

アクティブエイガードはサメやエイが持つロレンチーニ器官を逆手に取り、海中に微弱な電気を流すことによってサメやエイを寄せ付けないエイガードです。

アクティブエイガード本体より伸びた2本の被覆線を足元に固定し、その2本の端子間に電気を流します。

これにより足元周辺のエイが電気に反応して逃げるというわけです。

水中に電気を流すということは、アルミのアルマイト加工同様、必ず電蝕が起こります。

マイナス端子側は比較的大丈夫ですが、プラス端子側はどんどん溶けるというか削られていきます。

出力が比較的低いアクティブエイガードLiteでは、写真のように鉛の中通しオモリをちょこっと加工して問題なく使えていました。

右側のプラス端子の削れ具合もそこまで気になるほどではなく、錆なども問題なく運用可能。

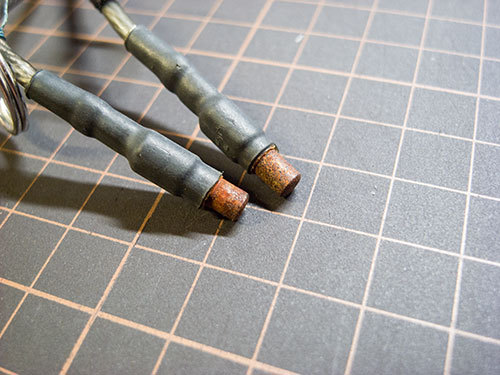

開発者のふなさんも端子に関してはアレコレ考えているようで、今回はそのテストとしてカーボン端子が装着されておりました。

1回目の使用ではマイナス端子側が塩まみれ、プラス端子側は写真では劣化が認められませんが、実際はちょっとヌルヌルする感じになっています。

2回目の使用でプラス端子側(上)はササクレのような、繊維が剥がれ始めた感じです。

マイナス側は相変わらず塩が付着しますが、大きな劣化は認められず。

で、たぶん30時間以上は海に浸かったところ、プラス端子側(右)はグズグズでボロボロと剥がれ&溶けました。

マイナス端子側は塩で真っ白ですが、形状は保っています。

さらに使い続けるとココまで劣化。

さすがにもうダメだろうなーと接着剤付き熱圧縮チューブを剥がしてみました。

接着剤付き熱圧縮チューブなので接着剤が防水となり、電気が流れているところ以外は綺麗に残ってますね。

次は一緒に頂いたステンレスで運用開始です。

かなり早い段階から錆が付着し始めました。

これでも使用後はお湯シャワーで洗っているんですが、ミクロの穴が開くように削られていくっぽいので、ステンレスと言えど防ぎようがないですね。

アクティブエイガードultimateの出力の強さも相まっていると思われます。

次は自作の鉛端子で。

円柱状に鋳造した鉛にφ2.5の穴をちょろっと掘り、そこに線を入れてペンチでカシメます。

鉛は接着しづらい素材なので、シールテープで防水。

あんまり完璧な防水とは言えませんが、テストということで。

熱圧縮チューブで保護。

1回目の使用でココまで劣化。

プラス端子側(上)は海から上がった使用直後はまっ茶色のサビサビでしたが、洗ったらこんな色に。

マイナス端子側(下)も若干劣化してオモリっぽい色になりました。

これらのことからアクティブエイガードultimateの出力が高いことによる端子の劣化が想像以上に早い。

マイナス側はまだしも、プラス側の劣化は下手したら電気が流れず、アクティブエイガードの意味がなくなってしまうかもしれない。

私はテストで使わせて頂いている身なので気楽なものですが、商品開発って大変ですよねー。

私なりに次の対策を考えていて、低コストで簡単になんとか出来そうな感じなので、必要なパーツを注文中。

そのうち続きを書きたいと思います。

ウェーディングやりまくる方は、エイ対策をお忘れなく。

現在販売中のアクティブエイガードでも完璧とは言えませんが、効果は十分にあります。

ステッキ、アウター、インナー、アクティブエイガード、すり足などを組み合わせて、安全にウェーディングを楽しみましょー。

2019年04月22日

デイゲーム開幕戦は…

昼夜の干満差が逆転し、干潮は昼間の方が引くようになったということで、デイウェーディングの開幕だっ!

例年3~4月のデイウェーディングは釣果が安定せず、めっちゃ釣れたと思ったら、翌日や次の潮回りは全くダメなんてことも…。

まだちょろっと潮位が高い潮回り、どんなもんかと調査。

この時期、通ってる干潟でシーバスが食ってるものが結構あやふやで難しい。

でも潮が動くタイミングで4キャッチし、自作のトップ系でもドバッー!と豪快なバイトが出たので、今年は期待出来るかも!

次の潮回り、期待を込めて出撃するも全然釣れねぇ(;´Д`)

なんとか1本取ったものの、めちゃくちゃ渋いというかシーバスがいる感じが全くない…。

でもこの時期にしては大変珍しく、7~9cmくらいのイワシはかなり群れており、何で釣れないのか全く不明。

コツコツ当たりがある!と思ったらフグだったり。

釣れないときは海を満喫だ!と、ごんずいさんと一緒にアカニシ拾い。

私は貝が苦手なので食べないんですが、採るのは大好きでして(;´∀`)

この時期はサイトでのアカニシングがちょっと難しい。

シーバス同様、アカニシも居るゾーンがあって、重点的に探しているとドデカイなまこ発見。

ごんずいさんが持って帰って食べるか悩んでいましたが、アカニシもほどほどに取れたのでリリース。

ここまで大きいなまこは初めて見ましたよ。

潮の流れも水色も悪くないから、たまたま釣れなかっただけでしょ!と次の日も行ってみるも、やっぱりめっちゃ渋い…。

もしかして今年ダメな年か?

GW以降に期待!

あ、ちなみに常連のじいさま方のお話によると、今年はアサリ全然とれねーと嘆いておりました。

潮干狩りに行くぞ!って方は、撒いて管理されてる場所に行くと良いかも。

例年3~4月のデイウェーディングは釣果が安定せず、めっちゃ釣れたと思ったら、翌日や次の潮回りは全くダメなんてことも…。

まだちょろっと潮位が高い潮回り、どんなもんかと調査。

この時期、通ってる干潟でシーバスが食ってるものが結構あやふやで難しい。

でも潮が動くタイミングで4キャッチし、自作のトップ系でもドバッー!と豪快なバイトが出たので、今年は期待出来るかも!

次の潮回り、期待を込めて出撃するも全然釣れねぇ(;´Д`)

なんとか1本取ったものの、めちゃくちゃ渋いというかシーバスがいる感じが全くない…。

でもこの時期にしては大変珍しく、7~9cmくらいのイワシはかなり群れており、何で釣れないのか全く不明。

コツコツ当たりがある!と思ったらフグだったり。

釣れないときは海を満喫だ!と、ごんずいさんと一緒にアカニシ拾い。

私は貝が苦手なので食べないんですが、採るのは大好きでして(;´∀`)

この時期はサイトでのアカニシングがちょっと難しい。

シーバス同様、アカニシも居るゾーンがあって、重点的に探しているとドデカイなまこ発見。

ごんずいさんが持って帰って食べるか悩んでいましたが、アカニシもほどほどに取れたのでリリース。

ここまで大きいなまこは初めて見ましたよ。

潮の流れも水色も悪くないから、たまたま釣れなかっただけでしょ!と次の日も行ってみるも、やっぱりめっちゃ渋い…。

もしかして今年ダメな年か?

GW以降に期待!

あ、ちなみに常連のじいさま方のお話によると、今年はアサリ全然とれねーと嘆いておりました。

潮干狩りに行くぞ!って方は、撒いて管理されてる場所に行くと良いかも。

2019年04月13日

13セルテート自作ラインローラーパーツ

ちょっと前のログで13セルテートのマグシールドがダメダメでラインローラーぶっ壊したというのを書きました。

で、マグシールドラインローラー詳細仕様というのも書きました。

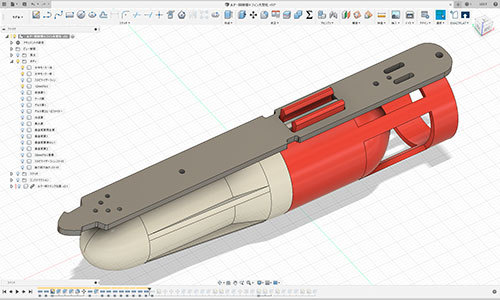

これらをまとめた事により、13セルテートのマグシールドラインローラーの詳細な構造や寸法を出したので、使えないマグシールドラインローラーとはおさらばし、完全なマグシールドレスによる軽さ重視のラインローラーに変えちゃおう!と必要パーツを自作してみることに。

画像のようにサビサビで使う気になれないしね(;´Д`)

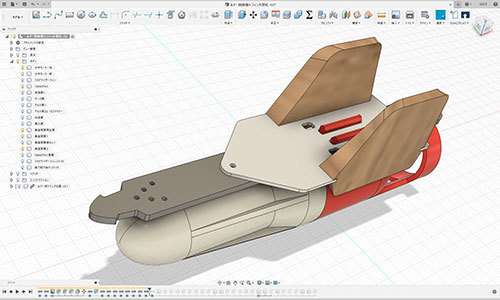

まずはいつものようにFusion360でモデリング。

自作するのはマグオイルを留めているローターマグカラーA、Bの2つ(最初の写真の金色のパーツ)

マグシールドラインローラーの回転が渋いのは、マグオイルのオイルとしての性能が微妙という他に、このローターマグカラーの磁石の磁力が強く、ベアリングに負荷が掛かってしまっているものと推測が出来る。

磁力は一定以上の熱を加えるとなくなるらしいけど、このパーツそのものを作ってしまおうと。

なおベアリングは外径7mm、内径4mm、厚み2mmの規格通りのものなのでミネベアのベアリングに入れ替え。

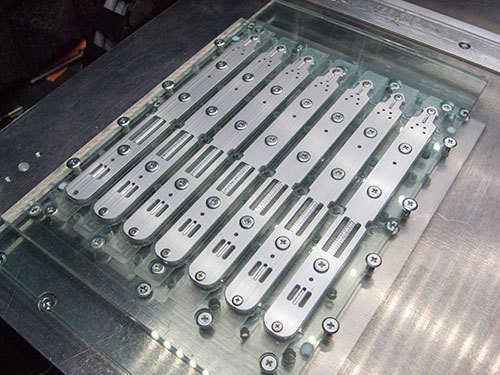

CNCでアルミから削り出しました。

ベール側のローターマグカラーB(右)は片面だけの切削で行けるから、そんなに難しくない。

問題はローターマグカラーA(左)の方で、アームレバー側は0.33mm、ベアリング側は0.23mmくらいの凹みがある。

両面切削はズレる可能性がかなり高いので、治具を作ったりして削り出しました。

結構大変だった…。

本家(上)

自作(下)

10セルテートまでのラインローラーはベアリングをゴムキャップで守っており、実はあんまり精度がよくない。

そのため、ラインローラーのネジ止めを強くしすぎると回転が渋くなり、弱くすると回転性能は上がるんだけどネジが緩んで取れやすくなる。

12イグジスト以降はこのベアリングを守るゴムキャップをマグシールドに置き換え、そのマグオイルを保持しているローターマグカラーが金属のため、精度が大幅に上昇。

ネジを強く締め込んでも回転が渋くなることもないし、ラインローラー自体の左右の遊びもほとんどない。

マグシールドラインローラーが錆びて、ネジが外れずに切れちゃった事がそもそもの発端。

このラインローラーのネジはオフィシャルで買うと1本200円くらいする。

それならM2.5の他のネジ買ってちょうどいいサイズにカットした方がお得じゃん!と、良い感じそうなM2.5 x 8のネジをカット。

ついでに買ったM2.5のダイスで断面を整えて…。

1本だけだとオフィシャルの買った方が安いけど、他でも使えるし!(;´∀`)

組み込み。

結構精度出したので、問題なくいけました。

マグシールド以下の防水性能でノーガードに近くなっちゃったけど、メンテナンス性は抜群に向上。

あとは回転性能もめちゃくちゃにアップ。

ものすんげー回る(;´∀`)

というわけで、無事13セルテートのぶっ壊れたラインローラーを自作パーツ込みで復活させることに成功。

こんなパーツを自作してるのなんてたぶん私くらいだと思うけど、おかげで抜群に軽いラインローラーになったぜ!ひゃっはー!

2019年04月09日

自走式自作ルアー回収機3 量産販売予定ver.

前回の自走式自作ルアー回収機2 誰でも作れるver.をツイッターでつぶやいていると、多くの方から「売ってくれ!」というご意見をいただきました。

個人的にはDIYの楽しさ含めて勝手にパクって作ってくれ!と思っていたのですが、予想を遥かに超えるお声を頂きまして、なら調子にのって少数作って本当に欲しい方に渡る程度は売りましょう。となりました。

私の中では知り合いに「あげる」ならある程度のところでもいいか。となりますが、お会いしたこともない方に「売る」となると桁違いにランクがあがります。

金額問わず、支払った分以上に満足してくれる価値にしたいし、「モノ」が一定の水準を満たさなければならない。

ある程度CNCを使うとは言え、かなりの部分はハンドメイドのため、出来る限りのクオリティ統一を行う必要がある。

その辺は買い手側が判断する事と考える方もいると思いますが、私の中ではそれくらい「売る」というは意味合いが変わってしまうのです。

少数でもワークフローを確立してなるべくスムーズな量産体制(力技だけど)を構築したいというのもあり、設計から見直し。

メインシャフトを丸棒からアルミ板に変更し、CNCでズバッと加工出来るように考え直し。

メインシャフトのアルミ板への変更に伴い、スタビライザーフィンも変更。

…したものの、これはテスト段階で失敗と判明(;´Д`)

色々作ってみたものの、どれも中途半端な感じ。

正解には近づいているんだけど…。

でも近所の河川でテストをしてみると、その都度様々な問題と解決策が浮かぶ。

設計をさらに変更。

本当はパーツ点数を減らして、なるべく安価で量産しやすくしたいところなんだけど、使い勝手に大きく関わる部分なので致し方なし。

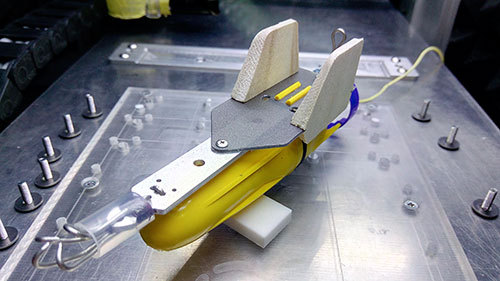

CNCで削り出して仮組み。

この時点で私が全部組んで完成版として販売する事は諦め。

組み付けに時間がかかってしまうので、重要部分だけ私が組んで、あとは誰でも完成させられるキットとしての販売を基本軸に。

そのために木材のコーティングも誰でも出来るエポキシで塗ってみた。

現地テストへ。

いくつかあった大きな問題は解決したものの、新たな問題も発見。

一難去ってまた一難な感じ。

なお木材コーティングのエポキシは問題なし。

ハンドメイドルアーでお馴染みのセルロールセメントやウレタンに比べたら若干みすぼらしいけど、使い勝手には差はないどころか、エポキシの方が硬いので強い。

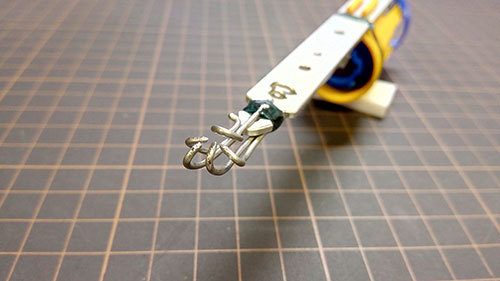

こうか!?と先端キャプチャーフックを3爪から4爪にしたところ、フッキング率は確実にアップ。

でもお風呂で撮影しながらテストしてみると、まだうまくフッキング出来ない事がある。

そこで爪の角度や位置を再考。

自走式自作ルアー回収機

— さ (@DIY_seabass_SA) 2019年4月6日

お風呂テストまとめ動画 pic.twitter.com/75mVGWxpr5

お風呂テストを行うとバッチリいい感じ。

というわけで、この形状が量産販売ver.となります。

全く同一ではありませんが、基本的にこの形の予定です。

でも量産するにはやらなきゃならない事が山積み。

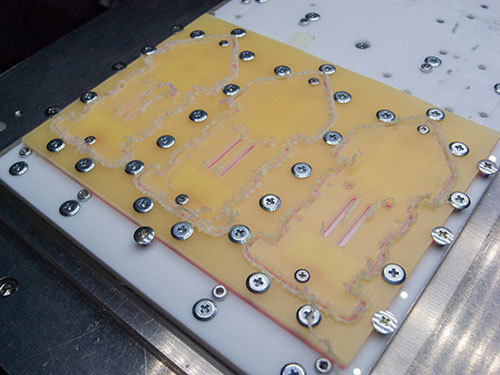

メインシャフトのアルミ板を効率よく削り出せるように治具(捨て板)を作ったり。

なるべく見栄えを良くして、なおかつタミヤ水中モーターに固定する際、引っ掛かりをなくすために面取りも入れたり。

スタビライザーの一翼を担っているPP板を削り出すのに、両面テープを最小限に抑えつつ、綺麗に削り出せるように捨て板のネジ止めを考えて作ってみたり。

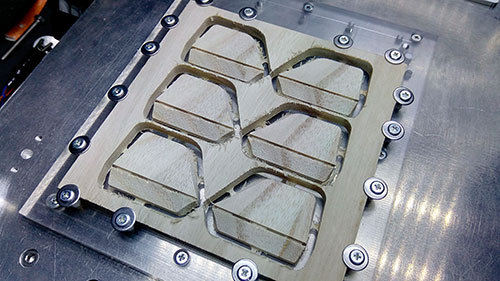

スタビライザーの木材パーツのCAMパスをなるべく効率よく組めるように考えてみたり。

本線ラインを通すアイ&キャプチャーフックのステンレス線を曲げる加工は完全なハンドメイドとなる。

このクオリティ統一はめちゃくちゃ大変。

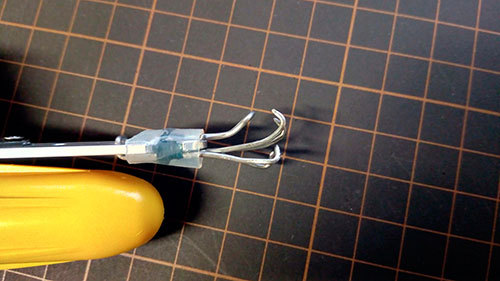

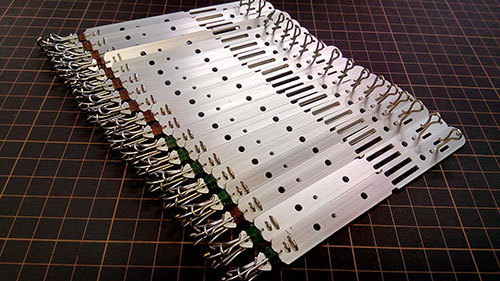

そのクオリティがなるべく統一されるようにアルミブロックから治具を削り出し。

これをガイドとして曲げると、かなりクオリティが統一出来る。

地味にものすごく辛い作業が、ステンレス線の末端処理。

ペンチでカットすると断面が広がるため、アルミ板に同径で開けた穴にそのままでは通せない。

また末端が尖っていると、本線ラインを通すときに引っ掛けて切ってしまう可能性なんかもある。

そのため丸めたりする必要があり、卓上フライスに小型砥石を噛んでヤスるわけだけど、めっちゃ熱くなる。

さらに1.2mmのステンレス線と細いために親指&人差し指で強くつまむ必要があり、砥石からの振動で指先が血行障害を起こす(;´Д`)

で、色々考えた結果、こんな感じの治具を作ってみた。

これが実に素晴らしい。

指でつまむとブレてしっかり砥石に当てられなかったのが、この治具を使うと剛性あるためサクッと削れる。

短時間で作業が進められるし、血行障害も起きないし、熱くない。

ただまぁ短時間で終わるといっても、1つのルアー回収機あたり4本のステンレス線があり、末端全てを加工する必要があるので8回削る必要がある。

キャプチャーフックの爪部分はなるべく細く尖らせる必要があるし、本線ライン通すところはなるべく丸くする必要がある。

楽にはなったけど時間はかかります…。

なわけで、がんばって量産してます。

どれくらい売れるかもわからないけど、欲しいぞ!という方はもう少々お待ちくださいー。

詳細含め、販売開始時には色々アップします。