2019年07月20日

タコんぐが楽しいから自作ルアーまで作ってみた

例年の6月はデイウェーディングのmax時期なんですが、今年は梅雨で天気が悪かったり、タイドグラフが微妙だったりで、全く行く事なく終了してしまいました。

その分、陸っぱりタコが楽しかったのでヨシ!

でもたまにはウェーディングしたいよね。もう時期的に厳しいんだけど…と、ごんずい博士さんが行くというので私もちょっと出遅れて参戦。

潮色微妙で全然シーバスおらん(;´Д`)

時期的にも厳しいのはわかっていたけど、たまにはシーバスさんにお会いしたかったのになー。と後ろ髪惹かれつつ、地形的にタコいるんじゃない?とタコ狙ってみることに。

1投目でいきなり来た(;´∀`)

ごんずいさんがお持ち帰るというので受け渡し。

じゃんじゃん来る(;´∀`)

というか、1キャスト1キャッチな感じで、バイトが出なかったときの方がすんごい珍しいレベルでじゃんじゃん釣れる。

何だコレ…。

ごんずいさんの網が速攻でいっぱいになってしまい、厳選モードへ。

と、ここでごんずいさんのタコ入れてた網が破れており、大半に脱走されていた事が判明。

タコ凄いんですよね。

縛ったビニール袋なんかでも、ほんのちょっとの隙間から脱走できちゃう。

結構大きいのも混ざります。

6月初旬の頃と比べ、アベレージで2回りくらい大きくなってる感じ。

以前までは300~500g級がボスクラスだったのが、今だとキロ超えがボスクラスな感じ。

成長はやー。

この日は30杯くらいは釣ったような気がします。

最初からガチ狙いなら50杯は行けた感じ。

タコ的にはいい場所なんですね。

気を良くして、自分が使いやすい、使いたいタコエギルアーを作ってみることに。

毎度のFusion360でモデリング。

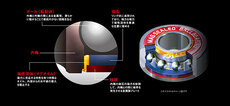

ルアー本体は浮力体のみという感じで、フロントにはジグを繋げ、リアにフック&ブレードを付け、ルアー本体はボトムから数cm上をフワフワする感じを目指します。

全長95mm、厚み6mm(両面で12mm)なサイズ。

ぐるぐる回すことにより万遍なく紫外線が当たるようにしてます。

タコは白いものを餌として認識する傾向が強いらしい。

爆釣時のルアーが夜光塗料付きのレッドヘッドだったため、ホワイトセルロースの上に夜光粉末とUVレジンを混ぜて硬化。

普段ルアーの色なんて関係ないぜ!と言っていますが、シーバス以外だともしかしたら色も関係あるのではないかと。

しかもタコだし。

リアが細くなっているのはシリコンチューブでフック角度を固定させるため。

これでフックが垂れ下がる事がないので、ボトムに引っかかりづらくなります。

普通のブレードでもこのシステムを使っていますが、絡まり防止も含めてとても良いです。

この日は潮色悪く、めっちゃ赤潮。

どうも周辺も全然釣れていないらしく、ベイトはいるけどシーバスも全く釣れず。

そんな中でも作ったタコんぐルアーで2キャッチ。

結構攻めても根掛かりしづらいので、コレ、普通にボトム付近見てるシーバスも釣れるんじゃなかろうか。

タコんぐ、なんとも言えない不思議な魅力があると思うんですよ。

特にバイトが出る直前まではかなり楽しい。

潮のせいかだんだん厳しくなってきてる感じありますが、キロオーバーも狙えるし、タコんぐ楽しいなぁー。

毎年釣れてくれたらうれしいんですが、どうもこんな釣れる年は数十年に1度らしいので、来年はもう無理かな…。

その分、陸っぱりタコが楽しかったのでヨシ!

でもたまにはウェーディングしたいよね。もう時期的に厳しいんだけど…と、ごんずい博士さんが行くというので私もちょっと出遅れて参戦。

潮色微妙で全然シーバスおらん(;´Д`)

時期的にも厳しいのはわかっていたけど、たまにはシーバスさんにお会いしたかったのになー。と後ろ髪惹かれつつ、地形的にタコいるんじゃない?とタコ狙ってみることに。

1投目でいきなり来た(;´∀`)

ごんずいさんがお持ち帰るというので受け渡し。

じゃんじゃん来る(;´∀`)

というか、1キャスト1キャッチな感じで、バイトが出なかったときの方がすんごい珍しいレベルでじゃんじゃん釣れる。

何だコレ…。

ごんずいさんの網が速攻でいっぱいになってしまい、厳選モードへ。

と、ここでごんずいさんのタコ入れてた網が破れており、大半に脱走されていた事が判明。

タコ凄いんですよね。

縛ったビニール袋なんかでも、ほんのちょっとの隙間から脱走できちゃう。

結構大きいのも混ざります。

6月初旬の頃と比べ、アベレージで2回りくらい大きくなってる感じ。

以前までは300~500g級がボスクラスだったのが、今だとキロ超えがボスクラスな感じ。

成長はやー。

この日は30杯くらいは釣ったような気がします。

最初からガチ狙いなら50杯は行けた感じ。

タコ的にはいい場所なんですね。

気を良くして、自分が使いやすい、使いたいタコエギルアーを作ってみることに。

毎度のFusion360でモデリング。

ルアー本体は浮力体のみという感じで、フロントにはジグを繋げ、リアにフック&ブレードを付け、ルアー本体はボトムから数cm上をフワフワする感じを目指します。

全長95mm、厚み6mm(両面で12mm)なサイズ。

速攻で仕上げるためにUVレジンを塗りたくって、紫外線LEDチップを使った自作紫外線ボックスで硬化処理。セルロースセメントどぶ漬け2回で、蓄光粉末+UVレジンでぐーるぐると紫外線硬化

— さ (@DIY_seabass_SA) July 20, 2019

上手に焼けましたー。 pic.twitter.com/uwN5Xf5o7Y

ぐるぐる回すことにより万遍なく紫外線が当たるようにしてます。

タコは白いものを餌として認識する傾向が強いらしい。

爆釣時のルアーが夜光塗料付きのレッドヘッドだったため、ホワイトセルロースの上に夜光粉末とUVレジンを混ぜて硬化。

普段ルアーの色なんて関係ないぜ!と言っていますが、シーバス以外だともしかしたら色も関係あるのではないかと。

しかもタコだし。

リアが細くなっているのはシリコンチューブでフック角度を固定させるため。

これでフックが垂れ下がる事がないので、ボトムに引っかかりづらくなります。

普通のブレードでもこのシステムを使っていますが、絡まり防止も含めてとても良いです。

実釣!実釣!

— さ (@DIY_seabass_SA) July 20, 2019

ここ最近は潮が悪く周辺含めてかなり厳しいっぽい

先日の30杯くらいとはガラッと変わって全然いなーい

かなり攻めて2杯ゲット pic.twitter.com/B4AlyAXI4a

この日は潮色悪く、めっちゃ赤潮。

どうも周辺も全然釣れていないらしく、ベイトはいるけどシーバスも全く釣れず。

そんな中でも作ったタコんぐルアーで2キャッチ。

結構攻めても根掛かりしづらいので、コレ、普通にボトム付近見てるシーバスも釣れるんじゃなかろうか。

タコんぐ、なんとも言えない不思議な魅力があると思うんですよ。

特にバイトが出る直前まではかなり楽しい。

潮のせいかだんだん厳しくなってきてる感じありますが、キロオーバーも狙えるし、タコんぐ楽しいなぁー。

毎年釣れてくれたらうれしいんですが、どうもこんな釣れる年は数十年に1度らしいので、来年はもう無理かな…。

2019年07月18日

CNCでゼロから作るルアー動画 その4 ルアー組み付け

CNCでゼロから作るルアー動画シリーズの第4回はルアーの組み付け。

アイの作り方、重心移動システムの作り方、塗装などを行っております。

結構時間かかった割に微妙な動画かも…。

時間かかった原因は梅雨時期にセルロースセメントどぶ漬けを行った事が最大の原因なんですが(;´Д`)

動画では結構端折っちゃってますが、バルサをカッターなどで削って作るハンドメイドルアー含め、個人的に自作ルアーでの最難関はコーティングと塗装。

出来を上げようとすると青天井であり、方法も様々、道具も様々。

基本的な流れとしては、ボディとして接着完成後、下地コーティング->塗装->フィニッシュコーティングとなります。

下地コーティングは木材の凹凸をなくして、表面がキレイになる程度まで。

その後塗装を行い、最後に塗装を守るためのコーティングを行います。

これらの何が難しいかと言えば、コーティングにセルロースセメントを用いた場合、溶剤性能が高いため、塗装後のフィニッシュコーティング時に塗装が色流れする(溶けて流れる)事。

普通に塗装すると100%色流れします。

「こんな色落ちるの!?」ってくらい、どろーーんと溶けて流れます。

これを防ぐために動画内でも表示していますが、エアブラシ塗装するときに塗料にセルロースセメントを入れます。

ただセルロースセメントは粘性があり、そのままではエアブラシで吹く事が出来ません。

そこで同じ性質のラッカーシンナーで希釈して塗装します。

比率はコンプレッサーで吹ける程度までセルロースセメントをありったけ!が良いんですが、圧を上げすぎるとルアーに色が乗りません。

なので私は

セルロースセメント1、ラッカーシンナー5以上、塗料2~3くらい

かなぁー。

これでもフィニッシュコーティング時にちょびっと色流れします。

そこで塗装後にラッカーシンナーで希釈したセルロースセメントをエアブラシで5回以上吹き付けます。

これでフィニッシュコーティングのセルロースセメントどぶ漬けは耐えられます。

ただその都度エアブラシ装備を使うのはめんどくさいので、色止め用セルロースセメントスプレーを使います。

最初の2回くらいはうすーーく拭いて、3回目くらいからは垂れない程度、全部で5回くらい吹けば色流れしません。

セルロースセメントを使う上でもう1つ重要な事は、湿気があるときに使うとコーティングが曇ります。

白濁というかつや消しみたいになります。

なので秋などの乾燥した時期がベストなんですが、この白濁はラッカーシンナーにどぶ漬けするとクリア化する事が出来るので、梅雨時期でもクリアを保ちつつコーティングさせる事は可能です。

塗装に関しては、私は汎用コンプレッサーと中華エアブラシ(ハンドピース)&自作塗装ブース、塗料はクレオスのMr.メタリックカラーGX、ガイアノーツのクリアカラーを主に使っています。

メッキ感を出すためにアルミを貼る方も多いんですが、アルミシールだとフックがボディに刺さった際に粘着剤がねちょーと出る事があり、アルミホイルは貼るのは結構難しいので私はほとんど使いません。

私が使っているセルロースセメントはナガシマのコレ。

アイの作り方、重心移動システムの作り方、塗装などを行っております。

結構時間かかった割に微妙な動画かも…。

時間かかった原因は梅雨時期にセルロースセメントどぶ漬けを行った事が最大の原因なんですが(;´Д`)

動画では結構端折っちゃってますが、バルサをカッターなどで削って作るハンドメイドルアー含め、個人的に自作ルアーでの最難関はコーティングと塗装。

出来を上げようとすると青天井であり、方法も様々、道具も様々。

基本的な流れとしては、ボディとして接着完成後、下地コーティング->塗装->フィニッシュコーティングとなります。

下地コーティングは木材の凹凸をなくして、表面がキレイになる程度まで。

その後塗装を行い、最後に塗装を守るためのコーティングを行います。

これらの何が難しいかと言えば、コーティングにセルロースセメントを用いた場合、溶剤性能が高いため、塗装後のフィニッシュコーティング時に塗装が色流れする(溶けて流れる)事。

普通に塗装すると100%色流れします。

「こんな色落ちるの!?」ってくらい、どろーーんと溶けて流れます。

これを防ぐために動画内でも表示していますが、エアブラシ塗装するときに塗料にセルロースセメントを入れます。

ただセルロースセメントは粘性があり、そのままではエアブラシで吹く事が出来ません。

そこで同じ性質のラッカーシンナーで希釈して塗装します。

比率はコンプレッサーで吹ける程度までセルロースセメントをありったけ!が良いんですが、圧を上げすぎるとルアーに色が乗りません。

なので私は

セルロースセメント1、ラッカーシンナー5以上、塗料2~3くらい

かなぁー。

これでもフィニッシュコーティング時にちょびっと色流れします。

そこで塗装後にラッカーシンナーで希釈したセルロースセメントをエアブラシで5回以上吹き付けます。

これでフィニッシュコーティングのセルロースセメントどぶ漬けは耐えられます。

ただその都度エアブラシ装備を使うのはめんどくさいので、色止め用セルロースセメントスプレーを使います。

最初の2回くらいはうすーーく拭いて、3回目くらいからは垂れない程度、全部で5回くらい吹けば色流れしません。

セルロースセメントを使う上でもう1つ重要な事は、湿気があるときに使うとコーティングが曇ります。

白濁というかつや消しみたいになります。

なので秋などの乾燥した時期がベストなんですが、この白濁はラッカーシンナーにどぶ漬けするとクリア化する事が出来るので、梅雨時期でもクリアを保ちつつコーティングさせる事は可能です。

塗装に関しては、私は汎用コンプレッサーと中華エアブラシ(ハンドピース)&自作塗装ブース、塗料はクレオスのMr.メタリックカラーGX、ガイアノーツのクリアカラーを主に使っています。

メッキ感を出すためにアルミを貼る方も多いんですが、アルミシールだとフックがボディに刺さった際に粘着剤がねちょーと出る事があり、アルミホイルは貼るのは結構難しいので私はほとんど使いません。

私が使っているセルロースセメントはナガシマのコレ。