2020年12月20日

移転した蘇我ポイントに行ってきた&お得情報

蘇我のポイントが11月下旬に移転したらしいというのを最近知り、タカミヤの商品(ポイントのPB商品)で現物確認したいものもあったので行ってきました。

移転したと言っても同じ商業施設内での移転であり、キャストで届く範囲内(;´∀`)

ダイソー横のバイクだか車だかのパーツ屋の跡地に移転です。

元の店舗と比べると床面積は半分~2/3くらいにグレードダウンしてる感じありますが、商品棚は2m以上の高いのに変更され、ルアーコーナーなどはスライド棚も採用しているため商品点数の減少は抑えています。

そのため以前の広々とした店舗のイメージと比べると、よくある釣具店のようにみっちりと詰まった感じになりました。

お目当てのものが見当たらず、店員にスマホの画面から商品番号で調べてみて貰ったところ、POSではあるのに見当たらないですねーって倉庫まで調べに行ってくれた結果、あーこれ今輸送中でこっちに向かってるところでした。なので近日中に入荷しますよ!と…。

ぐぬぬ、うちから蘇我ポイントは遠いのだよ…と諦め、移転記念セール開催中ということで店内を見て回ると結構安いのがあるぞ?

現行ジリオン、税込価格で17000円くらい。

といっても、どうも1月くらいに新型の21ジリオンが出るらしいので、先行投げ売りみたいです。

それでもナチュラムだと現行ジリオンは40%OFF25000円くらいなので、すんげー安いレベルかと。

この価格だとタトゥーラと同じくらいだし、1世代前になるとは言えジリオン買った方が幸せなのでは!

19アルファスも半額でお得!

シマノのデュラストとかいう素材を使ったレインウェアになるんですかね、XEFO・ストレッチジャケット JA-240Rがこのお値段。

展示品なので状態完璧!というわけではないですが、なかなか1万円割らない商品なので安いです。

ポイントは税込み表示価格なので、今の消費税だとお得感高い。

なおこれ、この手のにしてはかなり伸びる素材で、さらに立体裁断が非常によろしく脇の下の布の余りが少ない。

そのため肩周りがスムーズに動き、ロッドエンドが脇の下に絡みつく事が少ない。

キャストで突っ張る事はないです。

若干腕周りはタイトな設計な感じで、細身の私はすごく良いなーと思いますがマッスルな方とか着込む方は試着してみた方が良いかと。

高いだけあって良い商品です。

シマノのウェーディングジャケットのRA-02SQが半額以下。

たぶん型落ちモデルで、現行品はRA-02STですが、ポケットの配置が変わっただけかな?

定価はほとんど変わらないっぽいので、65%OFFとかですかね。めっちゃ安い…。

これも上記の同様展示品だったので、状態はちょっと悪いのもありました。

南行徳キャスティングでRBBのウェーディングジャケット買ってなかったら買ってたなー。

その他、ルアーコーナーにもいくつかお安めな半額商品が。

私は使ったことないですが、Nadaのルアーが半額くらい。

五目系のシンペンとポッパーが半額くらい。

がまかつの大きめなフックが半額くらい。

以前の店舗に比べて圧縮された感じがあるので、広々でけぇぇぇぇという印象はなくなりました。

商品レイアウトも以前の方がパッと見でわかりやすかったのは間違いないですが、商品点数を確保しつつ、なるべく見やすいように努力が伺えます。

一つ苦言を述べるなら、コロナ禍で店内での大声での会話、マスクの着用、ソーシャルディスタンスをお願いします。的なアナウンスをループしているにも関わらず、店員が「らっしゃいませー!」と大声で叫び続けているのはどうなのか(;´Д`)

店員が声を出すことにより、店内の活気やどこに店員がいるかわかりやすいっていうのはあるけども。

コロナ禍でお店を運営するって大変ですね。

ついでに帰りに新習志野のワイルドワンに寄ってみた。

幕張イオンモールの道楽箱が撤退してしまったため、この辺の釣具店の見どころが大きく減ってしまった…。

ポジドライブのルアーがお安めでした。

あんまり投げ売りされないメーカーだけに珍しい。

その他、倒産してしまったアングラーズデザインのエイガードが超安。

普通35000円くらいするはずなので、ウェーディング勢でエイ怖い。な方は購入オススメ。

刺突をインナータイプで100%防ぐのは厳しいけど切創対策にはなります。

他にもRBBのタイタニウムグローブがワゴンだったり、パズデザインの防寒防風透湿のBS フリースオーバーソックスが半額以下だったりとお買い得がありんした。

年末年始前後はネットだけではなく実店舗でもセールが多いので、実店舗めぐりしてみるのもいいですよ。

どこもコロナ禍で大変かと思いますが、注意しつつ合理的にがんばりまっしょい。

そうそう、幕張の海沿いに温泉?出来てたんですね。

海沿いもだいぶ綺麗になってて、釣りしたくなってしまった…。

2020年09月23日

南行徳キャスティングに行ってきた

北葛西キャスティングが南行徳に移転して、それが9/16(水)にオープンしたってんで先日行ってきました。

オープン直後は激混みだろうし…とちょっと間を空けて。

公式サイト->南行徳キャスティング

オープン前から店内写真などがちょくちょくアップされていて、これは期待が持てるぞ!?となっていたので、実際の私的な感じをつらつらと。

まず思い切った事だと思うんですが、ソルト専門店となり、バスやトラウトなどの淡水系はゼロ。

そのソルトでもルアーシーバスをメインに据えているようで、感覚的には移転前の北葛西店と比べるとシーバスルアーコーナーは3倍くらいに広がった感じがします。

陳列もメーカーごとに区分けされており、ある程度ルアーシーバスやってる方なら非常に見やすくなっています。

逆に初心者の方は分かりづらいと思うので、店員を捕まえてレクチャーを受けながら見ると良いでしょう。

店舗の床面積は北葛西店の方が1.5倍くらい広かったかも。

でも以前に比べて見やすくなっていると感じ、店内の明るさ、棚の使い方、陳列の仕方がきれいです。

ジャンルによっては以前の半分くらいの面積になってしまっていますが、商品点数を確保するためにかなり圧縮をかけています。

その空いたスペースをシーバスルアーなどに持っていってる感。

アパレルコーナーはかなり圧縮がかかっており、親方のダイワ商品が多く、その他はほんのちょこっとだけ。

オープン記念だからかな?、私も使っているRBBのウェーディングジャケットの現行品が投げ売りだったりしました。

ロッドなどもかなりの圧縮がかかっており、たぶん北葛西店で売上イマイチだったジャンルは徹底的に圧縮し、売れ線のジャンルに注力した感じがあります。

冷やかしに行ったのにRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)が半額の7000円(税抜)で投げ売り!

今使っているコロンビアのウェーディングジャケットがちょこっと貫通し始め、メンテ&補修しながらのだましだまし状態…。

春~秋のウェーディングジャケットをアレコレ探している最中だったため思わずリアクションバイト。

オープン直後にpaypayで支払いした方が「市川市応援キャンペーンのpaypay10%ポイントバックがつかない」というのを見ましたが、9/22にpaypayで支払いをしたところ市川市応援キャンペーンの10%ポイントバックが適用されとる!

市川市への申請が間に合わなかったんですかね。

オープン直後にこの10%ポイントバックを考えてpaypayで支払いした方はかわいそう…。

ついでだからまだ使ってもいないRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)をレビューしちゃうぜ!

黒色もあったんですが、黒の方は8800円で高かったので、安かった青に。

撥水切れた後、黒にニクワックス使うと白濁した部分が出ちゃうから、青の方が目立ちづらいだろうし!(言い訳)

私は普段はMサイズを選ぶんですが、釣りに関しては中に着込む事が多いのでLサイズを選びます。

店頭で着た感じ、ワンサイズ大きい感強く、Lサイズだとちょっとぶかぶか。

なのでMサイズをチョイスしました。

ウェーディングジャケットの場合、ロッドエンドが袖に絡むとめんどくさいので、なるべくスッキリさせたい…でも袖が短いとキャスト時に突っ張る…。

この辺のジレンマを抱えますが、このウェーディングジャケットはストレッチ素材で多少伸びがあるというのを信じてスッキリするMサイズをチョイス。

ウェーディングジャケットならではの特徴としては、裾まわりからの浸水をなるべく防ぐために締め込み出来るものがほとんどです。

特にRBBは裾にネオプレーン素材を使っており、ピッタリフィットしてズレません。

ディープに浸かるともちろんジャケットとウェーダーの間から浸水してきますが、転倒や不意のうねりなどからウェーダー内に浸水するのを防ぐ役割が強く、RBBのウェーディングジャケットはこれが他社より優れています。

調整はマジックテープでの締め込みとなるので、簡単なのも良い感じ。

2.5レイヤーの素材となるため、3レイヤーよりは耐水性などが落ちます。

3レイヤーの安いのに15000円くらい出すか、2.5レイヤーの安いのに7000~10000円出すかは人によりけり?

耐久性はどれもそれほど変わらない感じがあるし、メンテ&補修しながらなら限界の諦めがつく2.5レイヤーのがお気楽かなー。

この辺はウェーダーも同様ですね。

作りは比較的シンプル。

フロントファスナーは上下どちらからでも開け閉め出来るWファスナーではなく、普通のシングルファスナー。

ポケットは胸と腕の2つだけど、止水ファスナーは塩ガミして開け閉めしづらくなるので、個人的にはポケット自体がない方が良い。

素材はハードシェルってほどでもないし、ソフトシェルってほどでもない感じ。

どちらかというとハードシェル寄りかなー。

袖口は調整が楽で浸水を防ぎやすいネオプレーン+ベルト仕様。

ズレづらいし、調整も楽だし、これは結構良いかもー。

フードのツバには芯が入っているため、帽子などにべちゃーと張り付く事はないです。

フードを巻いて首筋に簡易ドメが出来るようになっていますが、アレコレやってみたものの、首筋がもこもこしすぎちゃって個人的にはコレは微妙。

あと最近のハードシェルジャケットのように襟筋は広いので、外見的にきれいなラインになるようになってます。

フードまわりの調整はフード両端+後ろの3箇所で締め込みが出来る。

今まで使っていたコロンビアのウェーディングジャケットは、フードの芯入りツバに極小クリップがついていて、これを帽子のツバに固定すると風で飛ばされないしピッタリフィットするよ!ってスグレモノだったけど、こちらは調整ゴムがフードの内側に入っており、芯入りツバと独立する形になっている。

なるほど、これなら芯入りツバが帽子のツバのように固定されて使いやすいのかー。

この調整ゴムを使うとフードを折りたたんだとき、比較的邪魔にならず、ほどほどに緩い感じで首筋に収納出来ます。

私はこの方法でゆるく折りたたんで使用する予定です。

RBBの商品はよく半額くらいになりますが、半額ならコスパ高い良い商品だと思います。

メーカー的にはたまったもんじゃないだろうけど(;´∀`)

今ちょうど、アマゾンでマズメのウェーディングジャケットがかなり安くなっているので、ウェーディングジャケット狙っている人はおすすめ。

オープン直後は激混みだろうし…とちょっと間を空けて。

公式サイト->南行徳キャスティング

オープン前から店内写真などがちょくちょくアップされていて、これは期待が持てるぞ!?となっていたので、実際の私的な感じをつらつらと。

まず思い切った事だと思うんですが、ソルト専門店となり、バスやトラウトなどの淡水系はゼロ。

そのソルトでもルアーシーバスをメインに据えているようで、感覚的には移転前の北葛西店と比べるとシーバスルアーコーナーは3倍くらいに広がった感じがします。

陳列もメーカーごとに区分けされており、ある程度ルアーシーバスやってる方なら非常に見やすくなっています。

逆に初心者の方は分かりづらいと思うので、店員を捕まえてレクチャーを受けながら見ると良いでしょう。

店舗の床面積は北葛西店の方が1.5倍くらい広かったかも。

でも以前に比べて見やすくなっていると感じ、店内の明るさ、棚の使い方、陳列の仕方がきれいです。

ジャンルによっては以前の半分くらいの面積になってしまっていますが、商品点数を確保するためにかなり圧縮をかけています。

その空いたスペースをシーバスルアーなどに持っていってる感。

アパレルコーナーはかなり圧縮がかかっており、親方のダイワ商品が多く、その他はほんのちょこっとだけ。

オープン記念だからかな?、私も使っているRBBのウェーディングジャケットの現行品が投げ売りだったりしました。

ロッドなどもかなりの圧縮がかかっており、たぶん北葛西店で売上イマイチだったジャンルは徹底的に圧縮し、売れ線のジャンルに注力した感じがあります。

冷やかしに行ったのにRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)が半額の7000円(税抜)で投げ売り!

今使っているコロンビアのウェーディングジャケットがちょこっと貫通し始め、メンテ&補修しながらのだましだまし状態…。

春~秋のウェーディングジャケットをアレコレ探している最中だったため思わずリアクションバイト。

オープン直後にpaypayで支払いした方が「市川市応援キャンペーンのpaypay10%ポイントバックがつかない」というのを見ましたが、9/22にpaypayで支払いをしたところ市川市応援キャンペーンの10%ポイントバックが適用されとる!

市川市への申請が間に合わなかったんですかね。

オープン直後にこの10%ポイントバックを考えてpaypayで支払いした方はかわいそう…。

ついでだからまだ使ってもいないRBB タイドストレッチレインJK ll(公式HP)をレビューしちゃうぜ!

黒色もあったんですが、黒の方は8800円で高かったので、安かった青に。

撥水切れた後、黒にニクワックス使うと白濁した部分が出ちゃうから、青の方が目立ちづらいだろうし!(言い訳)

私は普段はMサイズを選ぶんですが、釣りに関しては中に着込む事が多いのでLサイズを選びます。

店頭で着た感じ、ワンサイズ大きい感強く、Lサイズだとちょっとぶかぶか。

なのでMサイズをチョイスしました。

ウェーディングジャケットの場合、ロッドエンドが袖に絡むとめんどくさいので、なるべくスッキリさせたい…でも袖が短いとキャスト時に突っ張る…。

この辺のジレンマを抱えますが、このウェーディングジャケットはストレッチ素材で多少伸びがあるというのを信じてスッキリするMサイズをチョイス。

ウェーディングジャケットならではの特徴としては、裾まわりからの浸水をなるべく防ぐために締め込み出来るものがほとんどです。

特にRBBは裾にネオプレーン素材を使っており、ピッタリフィットしてズレません。

ディープに浸かるともちろんジャケットとウェーダーの間から浸水してきますが、転倒や不意のうねりなどからウェーダー内に浸水するのを防ぐ役割が強く、RBBのウェーディングジャケットはこれが他社より優れています。

調整はマジックテープでの締め込みとなるので、簡単なのも良い感じ。

2.5レイヤーの素材となるため、3レイヤーよりは耐水性などが落ちます。

3レイヤーの安いのに15000円くらい出すか、2.5レイヤーの安いのに7000~10000円出すかは人によりけり?

耐久性はどれもそれほど変わらない感じがあるし、メンテ&補修しながらなら限界の諦めがつく2.5レイヤーのがお気楽かなー。

この辺はウェーダーも同様ですね。

作りは比較的シンプル。

フロントファスナーは上下どちらからでも開け閉め出来るWファスナーではなく、普通のシングルファスナー。

ポケットは胸と腕の2つだけど、止水ファスナーは塩ガミして開け閉めしづらくなるので、個人的にはポケット自体がない方が良い。

素材はハードシェルってほどでもないし、ソフトシェルってほどでもない感じ。

どちらかというとハードシェル寄りかなー。

袖口は調整が楽で浸水を防ぎやすいネオプレーン+ベルト仕様。

ズレづらいし、調整も楽だし、これは結構良いかもー。

フードのツバには芯が入っているため、帽子などにべちゃーと張り付く事はないです。

フードを巻いて首筋に簡易ドメが出来るようになっていますが、アレコレやってみたものの、首筋がもこもこしすぎちゃって個人的にはコレは微妙。

あと最近のハードシェルジャケットのように襟筋は広いので、外見的にきれいなラインになるようになってます。

フードまわりの調整はフード両端+後ろの3箇所で締め込みが出来る。

今まで使っていたコロンビアのウェーディングジャケットは、フードの芯入りツバに極小クリップがついていて、これを帽子のツバに固定すると風で飛ばされないしピッタリフィットするよ!ってスグレモノだったけど、こちらは調整ゴムがフードの内側に入っており、芯入りツバと独立する形になっている。

なるほど、これなら芯入りツバが帽子のツバのように固定されて使いやすいのかー。

この調整ゴムを使うとフードを折りたたんだとき、比較的邪魔にならず、ほどほどに緩い感じで首筋に収納出来ます。

私はこの方法でゆるく折りたたんで使用する予定です。

RBBの商品はよく半額くらいになりますが、半額ならコスパ高い良い商品だと思います。

メーカー的にはたまったもんじゃないだろうけど(;´∀`)

今ちょうど、アマゾンでマズメのウェーディングジャケットがかなり安くなっているので、ウェーディングジャケット狙っている人はおすすめ。

2020年03月31日

鉄腕DASHで使われたよー&再販準備中

数週間前に鉄腕DASHの番組制作を行っている会社から「ブログに掲載されてる画像使わせてー」という主旨のメールを頂きまして、当ブログ右側のサイトポリシーにある通り、自由に使ってどうぞ!とオリジナルファイルを転送するなど何度かメールでやり取りをしていました。

で、それが先週のDASH海岸でほんの数秒使われました。

使われたのは去年釣った95cmのブリです。

2019/11/04

番組内では黒潮の蛇行によりイワシが大量に東京湾に入り、それを追っかけて大型魚も東京湾に入ってきている。みたいなお話の流れ。

ボートの釣果では東京湾奥でもほぼ毎年のように青物釣れるみたいなんですが、イワシが大量に入ってくれないと青物は接岸しづらく、陸っぱりから青物の釣果報告があったとしても「釣った」ではなく「釣れた」レベル。

それが3~5年に1度起こる黒潮の蛇行によって東京湾にイワシが大量に入り、青物も一緒にドバッと入ってくる。

なのでだいたい4年に1度、東京湾奥で青物フィーバーが開催されるという仕組みです(私の予測と経験談)。

番組ではこの黒潮大蛇行が3年近く続いていると説明。

そりゃー青物フィーバーするよね。

といってもだいたい4年に1度の青物フィーバーで釣れるのは、ほとんどイナダサイズまで。

ワラササイズはたまーーーーーーに釣れる程度だったんですが、去年は私以外にもブリサイズの釣果報告をポツポツ見ました。

それだけ異常だったということでしょう。

去年陸っぱりからでもすっごい釣れたタコやタチウオなんかも、もしかするとこの黒潮大蛇行の影響が大きいのかもしれないですね。

まだ蛇行中らしいので、今年は春先からチャンスあるかも!?

温暖化などとも言われていますが、釣り人としてはルアーで狙える魚種が増えるのは嬉しいけど、環境的にはどうなんだろうなぁ(;´Д`)

というか、今年の冬は海水温高すぎが原因か、去年9月の台風による堆積物が原因か、私が通っているホームの干潟は全くもってダメでした…。

ワレカラがほとんど流れず、魚が入ってきてくれない。

例年と比べて海水温3度以上高かったもんなぁ…。

数ヶ月前にちょこっとだけ販売したノズル交換型携帯血抜きポンプ、欲しかったけど買えなかった!という方がいらっしゃったので再販準備を行っています。

コロナの影響などで素材入手が大変&そもそも製造がmax気合入れて1日1本が限界なんで、ちょっとずつ工程を進めたため、かなーーーり時間がかかってしまいましたが、今週末くらいにまたちょろっと販売しようと思います。

販売先や詳しい時間などはツイッターの方でつぶやくと思いますので、どうしても欲しいぞ!という方はそちらをチェックしてみてください。

2020年03月27日

3DプリンターvsCNC どっちが良い?

当ブログをご覧いただいている奇特な方はご存知かと思いますが、私はものづくりにおいてCNC(CNC3020)をメインにアレコレ作ってきました。

半年以上前、そこに新たな武器である3Dプリンター(Adventurer3)を購入。

ちょろちょろ使ってみて3DプリンターとCNCの使い勝手の違いについて書いてみたいと思います。

…釣りブログじゃないな(;´∀`)

まずはそれぞれの機種について。

使っているのCNCは中華のCNC3020。

中華CNCxxxxシリーズはサイズや設計の違いで色々な機種がありまして、同じ型番でもかなり違いがあったりします。

値段も2万~10万以上とピンきり。

私のCNC3020は当時のレートでaliexpressを使って送料関税込み7万円くらい。

ボールネジのを買ったのでちょっと高かったです。

現在はアレコレ改造して仕様はだいぶ変わっています。

3Dプリンターは日本では「鉄板」と言っても過言ではないほどの評価を受けている、FLASHFORGEのAdventurer3です。

現状の3Dプリンターは大きく分けると3種類あります。

1.溶かした樹脂をにゅるにゅる盛って形状を作るFDM型

2.UVレジンに紫外線を当てて硬化させるSLA型など

3.素材の粉を敷いてレーザーで溶かして作るお高いやつ

その他にも色々な方式が生まれていますが、だいたいはこの3種類。

3は個人じゃ買えない値段なので除外して、普通の人が買えるのは1のFDMか、2のSLAです。

それぞれ一長一短があるので気になる方は検索してみてください。

私の場合は2のSLA型でも良かったんですが、レジンの取り扱いなどが超絶面倒くさそうとか、LCD(光を出すディスプレイ)の寿命とか考えて、扱いが楽なFDM型、しかも安定感が高いと好評のAdventurer3を購入しました。

日本代理店から買うと7万円くらい。

私はaliexpressでセール時に買って送料関税込みで4万円後半。

今はaliexpressから買う日本人多すぎて代理店怒っちゃったのか、残念ながら日本への発送は行っていないみたい。

3DプリンターとCNC、どちらもPCで作った3Dデータを現実世界に出力する機器なんですが、最大の違いは足し算か引き算かです。

3Dプリンターはなにもない状態から素材を硬化させて作っていきます。

そのため必要最小限の素材で済みます。

0から徐々に作っていく足し算方式。

CNCはブロック状の素材を削って作ります。

そのため形状によっては大半が切り粉(ゴミ)となる事もあります。

10の素材からどんどん削って3とかの完成形にする引き算方式。

3Dプリンターが粘土細工なら、CNCは木彫り細工です。

私が使っているCNC3020、Adventurer3はどちらもだいたい7万円くらいの機種となるので、卓上機種としてはエントリーよりは上だけど、中級機の中では下くらいかと思います。

エントリークラスでは難しいけど、使い方によっては上位機種に近いことが出来たりします。

エントリークラスの優等生とも言えますし、エリートクラスの落ちこぼれとも言えます。

ではそれぞれの特徴を比べながら。

| 3Dプリンター Adventurer3 |

CNC CNC3020 |

|

| 難易度 | ◯ | × |

| 精度 | △ | ◯ |

| モデルの自由度 | ◯ | △ |

| 出力時間 | △ | ×~◯ |

| 騒音 | ◯ | × |

| 使用素材 | △ PLA、ABSなど樹脂のみ |

◯ 木材~プラ~アルミまで 鉄以上は厳しい |

・難易度

ではぞれぞれ説明します。

まず難易度(簡単さ)は圧倒的に3Dプリンターが有利。

3Dプリンターにも出力が難しい形状というのはありますが、基本的にそこまで深いことを考えずに3Dモデリングし、Adventurer3なら付属のFlashPrintという出力するためのアプリに読み込ませ、ほぼボタン1発で出力まで持っていけます。

WiFi搭載なのでFlashPrintから無線LANで転送も出来ます。

データを転送すればPC側はアプリを落としたり、シャットダウンしても問題ありません。

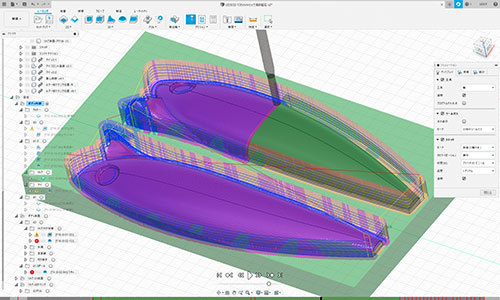

対するCNCはモデリング後にCAMというアプリケーションで切削パスを組む必要があります。

Fusion360の場合は統合環境なので、3DモデリングからシームレスにCAMを組むことができますが、かなり慣れが必要です。

設定によって切削時間が大幅に変わりますし、設定を間違えるとエンドミル(削るための刃)が折れたり、最悪CNC本体を壊します。

またCNCの場合、原点出しや素材の固定方法など、実際に切削が成功するまでに覚えなければならないことが膨大です。

フライス盤などの知識と経験がないと切削速度の感覚的なものがわかりませんし、エンドミルや素材による違いなどアナログ的な知識も必要なため、正直とても難しいです。

・精度

精度はCNCに軍配が上がります。

3DプリンターのAdventurer3は安定したFDM機種ですが、精度的にはFDMならではの欠点は覆せません。

FDMはにゅるにゅる溶かした樹脂を盛り付けていくイメージのため、どうしても角が盛り上がったり、円の1箇所に筋が出来て精度が低下します。

またヘッドを出力した面に押し付けながら出力するため上の面は比較的キレイですが、オーバーハングした下の面(ヘッドが押し付ける面がない箇所)はかなりのヨレが発生します。

これを解消するためにサポート材やヘッドの原点補正などがありますが、色々問題を含みます。

Adventurer3で10mmの穴に10mmの棒を入れたい場合、それぞれのモデリングの誤差(公差)は0.3mm以上必要です。

外径側が10mm設定なら、内径側は9.7mm以下にしないとまず入りません。

出力後に削ったり出来ないのであれば、モデリングから修正し直しとなります。

これがCNCであれば薄皮一枚削って追い込んでいく事が可能です。

・モデルの自由度

モデルの自由度は圧倒的に3DプリンターのAdventurer3に軍配。

CNC3020はZ軸の有効範囲が45mm程度と短いため、例えば100mm角の立方体を作るには分割する必要があります。

さらに3Dプリンターのようにオーバーハングした面を切削するには裏返しにする必要があり、ここもノウハウが必要となります。

作れないわけじゃないけど、すごく難しいのがCNCです。

対して3DプリンターのAdventurer3は150 x 150 x 150mmまでの有効造形範囲があるので、手のひらにドンッと乗っかるサイズまで出力出来ます。

精度はモデリング側でノウハウが必要となりますが、かなり自由度が高い形状が出せるのは便利で魅力的です。

・出力時間

出力時間は一長一短でなかなか比べるのが難しいです。

3DプリンターもCNCもどこまで細かく出力するかによって変わりますし、モデルによっても得手不得手があります。

FDM型3Dプリンターの場合、なにもない空間に樹脂を盛り付けていくため、例えば広い面積の板や十字形状、サポート材など、ヘッドが動く範囲が広いものは精度に関係なく時間がかかります。

100mmくらいの高さのあるモノで精度を求めて細かくすると、出力時間が10時間くらいになることも多々あります。

CNCはCAMの組み方によっても大きく変わります。

3Dプリンターが苦手な幅広い面積の板などは10分かからず終わらせることが出来たりしますが、大きな木材から比較的大きなモノを削り出そうとすると時間がかかります。

またCNC3020はエンドミルの交換が手動のため、エンドミルの交換が頻繁に行われる場合は交換の時間がかかります。

私がよく作る自作ルアーでは2本分同時に作ることが多く、内部の削り込みも含め合計3時間くらいかかります。

去年ブリやランカーシーバスを釣ったコノシロパターン向けの150mmクラスのルアーは、1本切削するだけで4時間くらいはかかります。

・騒音

3DプリンターのAdventurer3はかなり静かな動作音と言えます。

本体がボックス形状というのも大きいですし、夜に気になるようならダンボールでもかぶせておけばさらに静かになります。

対するCNCは防音ボックスを作らないと、同じ部屋で作業するのが苦痛なほどうるさいです。

私のようなガチの防音ボックスを作ればかなり静かになります。

切削ミスでなにか起きても音で違いがわからないほどになります。

・使用素材

個人で作る程度のモノであれば、3DプリンターのAdventurer3のPLAやABS、PETGなどの樹脂でまず問題はありません。

オフィシャルのFLASHFORGEから販売されているフィラメントは優秀ですが、社外フィラメントの安いPLAでも印刷可能です。

簡易金型を作りたい、剛性が絶対に必要だからアルミで作りたい、自作ルアーで圧倒的浮力が欲しいから木材のバルサで作りたい。などの場合はCNCに軍配が上がります。

私の場合、精度や素材的な縛り、自作ルアーなどはCNCで作り、その他のある程度適当でも良いものは3Dプリンターと使い分けています。

・総評

市販品を超えるルアーをガチで作りたい。や、アルミ削りたい。などの場合は、ちょっとお高いCNCを購入するのが良いでしょう。

ただし必要知識が膨大となるため、いきなり良いものは絶対に作れません。

また本体とは別にエンドミルなど必要な工具も多々あります。

今だとFusion360の有料セミナーなどあると思いますので、本などと合わせてお金かけて覚えるのが良いと思います。

対して3Dプリンターは非常にお手軽です。

3Dモデリングさえ出来れば、比較的サクサク物体を出力することが出来ます。

色々なものが作りたい。な方は最初は3Dプリンターがおすすめです。

どちらかを使えるとモノづくりの幅はすんげー広がります。

またPCで3Dモデリングしたデータを実際に手にとり、ディスプレイと眼の前の物質で見比べるのはなんとも言えない高揚感を得られます。

モノづくりが好きな方はどちらか検討してみるのもよろしいかと!

2019年03月07日

マグシールドラインローラー詳細仕様

私なりに調べた、マグシールドラインローラーの詳細な仕様を書いてみます。

かなりマニアックな内容なので、構造や性能に興味ある方向けです。

なお13セルテートのマグシールドラインローラーを調べたものなので、これ以降のマグシールドラインローラーは変わっている可能性があります。

むしろ良い感じの設計に変更されている事を願います。

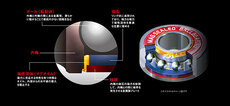

マグシールドのマグオイルとは磁性流体オイルの事で、磁力特性を持っているため磁石にくっつくオイルです。

この磁石でオイルを保持出来る事を利用して磁性流体オイルで膜を張り、海水やホコリからガードする。というのがマグシールド。

前回の記事にてマグシールドラインローラーのへっぽこさを書きましたが、13セルテートのマグシールドラインローラーは2つのベアリングそれぞれの外側の片面をマグシールドでガードしています。

そのマグオイルを保持しているのが写真のローターマグカラーAとBです。

大きい方がアームレバー側(ネジ止め側)で、小さい方がベール側です。

それぞれのパーツをよく見るとわかりますが、2つのパーツで構成されています。

分厚いワッシャーみたいな銀色のが磁石で、その外側や下にあるのがホルダーです。

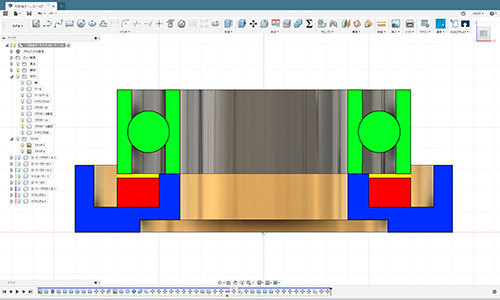

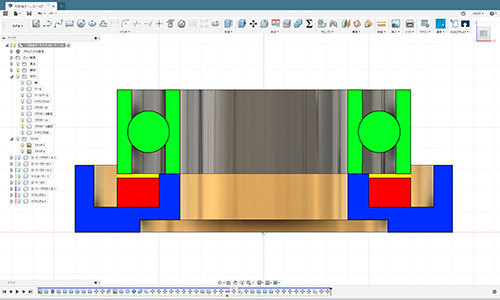

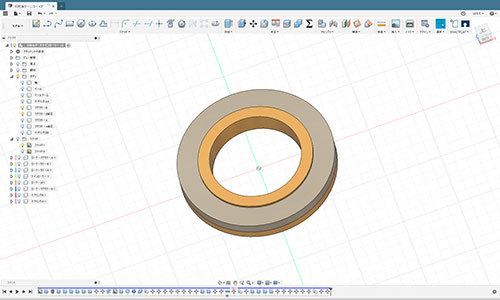

写真ではわかりづらいので、Fusion360でモデリングしてみたのがこちらで、アームレバー側のローターマグカラーAです。

金色のがホルダーで、中心付近の色が違うのが磁石です。

ここにベアリングがくっつきます。

ベアリング素材は不明ですが、磁石にくっつくので全てがステンレスというわけではないようです。

ではどこにマグシールド(マグオイル)があるのかというと、実はホルダーと磁石は水平ではなく、磁石側にわずかな段差があります。

私が測った限りでは0.1mmの段差で、磁石側がホルダーに比べて0.1mm薄いのです。

このわずか0.1mmの段差にマグオイルが張っており、ベアリングの片面をマグシールドするというのがマグシールドラインローラーです。

先程のCAD画像の断面図がこの画像。

緑:ベアリング

赤:磁石

青:ホルダー(ローターマグカラーA)

黄:マグオイル

ローターマグカラーはラインローラーにくっついておらず、基本的に一緒に回転しません。

ただローターマグカラーのホルダーとベアリングは接しており(磁石の磁力によってベアリングがホルダー側に引っ張られるため)、この磁力抵抗が小さいとは言いづらい。

厳密にはベアリング内径しかホルダーと接触していないため、ベアリングとしては回転が変わらないはずなんですけどね。

磁力でベアリング球に抵抗が掛かってるんじゃないかなぁ?

あとたぶんなんですが、磁石周辺の溝みたいな部分にもマグオイルが詰まっていると思います。

むしろ詰まっていないとダメです。

私のは完全に干からびちゃってましたが…。

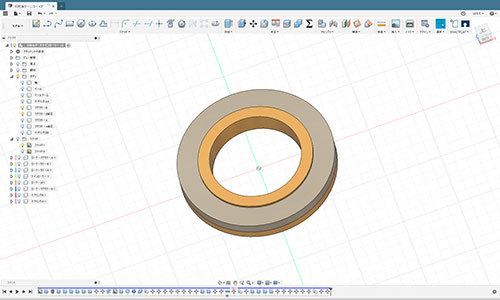

ベール側のローターマグカラーBの方はさらにピーキーな設計になっています。

ローターマグカラーAの方は磁石外周にホルダーの溝があり、マグオイルが溜め込める構造になっています。

ですがローターマグカラーBの方はそんなものはない…。

ここにベアリングがくっつきます。

ローターマグカラーBの断面図はこんな感じ。

こちらも溝は0.1mmしかなく、さらに磁石とホルダー外径が全く一緒のため、これでマグオイルがキープ出来るとは到底思えません。

さらにリーリング時の重力はベアリング側にかかるため、ベアリング方向にマグオイルが流れやすい。

ラインローラーの動きによってベアリングも回転するし、細かな振動もある。

ラインローラーの仕様上こちら側に水が入りづらいのでこの程度でも大丈夫。という考えなのかもですが、シャワーなんかは関係がないしなぁ…。

あとよく見るとわかりますが、ローターマグカラーBよりもベアリングの方が0.15mmほど外径が大きく、ベアリングの周囲にはローターカラー(プラスチック製)がありますが、わずかにベアリング外周がむき出しです。

もしかしたらマグオイルの表面張力でこのわずかなむき出し部分をカバー出来るのかもしれませんが…。

サビというのは伝染るので、この仕様なら従来通りゴムキャップの方が良いんじゃないかなー。

以上のように13セルテートのマグシールドラインローラーは非常にピーキーな設計となっています。

というか、無茶でしょ、コレ。特にローターマグカラーBの方。

ただ10セルテート以前のようなゴムキャップを使っていないため、0.1mm単位以下の精度が出せるようになったのは間違いなく、トルクをかけてネジ止めしてもラインローラーが圧されて回転が渋くならないのは良い部分でもあります。

むしろその精度がなければベアリングが動いてマグシールドが速攻で剥がれ落ちるかと。

マグシールドを使ったラインローラーとしては頑張っているのはわかりますが、これを今までのメンテと同じ方法で大丈夫!って言い切るのはいくらなんでも無理がある。

さらに磁力によってローターマグカラーに引っ付いているため、回転が渋いのも気になる。

ダイワさんよー、もうちょいなんとかしてくださいよ。

かなりマニアックな内容なので、構造や性能に興味ある方向けです。

なお13セルテートのマグシールドラインローラーを調べたものなので、これ以降のマグシールドラインローラーは変わっている可能性があります。

むしろ良い感じの設計に変更されている事を願います。

マグシールドのマグオイルとは磁性流体オイルの事で、磁力特性を持っているため磁石にくっつくオイルです。

この磁石でオイルを保持出来る事を利用して磁性流体オイルで膜を張り、海水やホコリからガードする。というのがマグシールド。

前回の記事にてマグシールドラインローラーのへっぽこさを書きましたが、13セルテートのマグシールドラインローラーは2つのベアリングそれぞれの外側の片面をマグシールドでガードしています。

そのマグオイルを保持しているのが写真のローターマグカラーAとBです。

大きい方がアームレバー側(ネジ止め側)で、小さい方がベール側です。

それぞれのパーツをよく見るとわかりますが、2つのパーツで構成されています。

分厚いワッシャーみたいな銀色のが磁石で、その外側や下にあるのがホルダーです。

写真ではわかりづらいので、Fusion360でモデリングしてみたのがこちらで、アームレバー側のローターマグカラーAです。

金色のがホルダーで、中心付近の色が違うのが磁石です。

ここにベアリングがくっつきます。

ベアリング素材は不明ですが、磁石にくっつくので全てがステンレスというわけではないようです。

ではどこにマグシールド(マグオイル)があるのかというと、実はホルダーと磁石は水平ではなく、磁石側にわずかな段差があります。

私が測った限りでは0.1mmの段差で、磁石側がホルダーに比べて0.1mm薄いのです。

このわずか0.1mmの段差にマグオイルが張っており、ベアリングの片面をマグシールドするというのがマグシールドラインローラーです。

先程のCAD画像の断面図がこの画像。

緑:ベアリング

赤:磁石

青:ホルダー(ローターマグカラーA)

黄:マグオイル

ローターマグカラーはラインローラーにくっついておらず、基本的に一緒に回転しません。

ただローターマグカラーのホルダーとベアリングは接しており(磁石の磁力によってベアリングがホルダー側に引っ張られるため)、この磁力抵抗が小さいとは言いづらい。

厳密にはベアリング内径しかホルダーと接触していないため、ベアリングとしては回転が変わらないはずなんですけどね。

磁力でベアリング球に抵抗が掛かってるんじゃないかなぁ?

あとたぶんなんですが、磁石周辺の溝みたいな部分にもマグオイルが詰まっていると思います。

むしろ詰まっていないとダメです。

私のは完全に干からびちゃってましたが…。

ベール側のローターマグカラーBの方はさらにピーキーな設計になっています。

ローターマグカラーAの方は磁石外周にホルダーの溝があり、マグオイルが溜め込める構造になっています。

ですがローターマグカラーBの方はそんなものはない…。

ここにベアリングがくっつきます。

ローターマグカラーBの断面図はこんな感じ。

こちらも溝は0.1mmしかなく、さらに磁石とホルダー外径が全く一緒のため、これでマグオイルがキープ出来るとは到底思えません。

さらにリーリング時の重力はベアリング側にかかるため、ベアリング方向にマグオイルが流れやすい。

ラインローラーの動きによってベアリングも回転するし、細かな振動もある。

ラインローラーの仕様上こちら側に水が入りづらいのでこの程度でも大丈夫。という考えなのかもですが、シャワーなんかは関係がないしなぁ…。

あとよく見るとわかりますが、ローターマグカラーBよりもベアリングの方が0.15mmほど外径が大きく、ベアリングの周囲にはローターカラー(プラスチック製)がありますが、わずかにベアリング外周がむき出しです。

もしかしたらマグオイルの表面張力でこのわずかなむき出し部分をカバー出来るのかもしれませんが…。

サビというのは伝染るので、この仕様なら従来通りゴムキャップの方が良いんじゃないかなー。

以上のように13セルテートのマグシールドラインローラーは非常にピーキーな設計となっています。

というか、無茶でしょ、コレ。特にローターマグカラーBの方。

ただ10セルテート以前のようなゴムキャップを使っていないため、0.1mm単位以下の精度が出せるようになったのは間違いなく、トルクをかけてネジ止めしてもラインローラーが圧されて回転が渋くならないのは良い部分でもあります。

むしろその精度がなければベアリングが動いてマグシールドが速攻で剥がれ落ちるかと。

マグシールドを使ったラインローラーとしては頑張っているのはわかりますが、これを今までのメンテと同じ方法で大丈夫!って言い切るのはいくらなんでも無理がある。

さらに磁力によってローターマグカラーに引っ付いているため、回転が渋いのも気になる。

ダイワさんよー、もうちょいなんとかしてくださいよ。

2018年07月09日

珍しくシマノルアー半額オンパレード

普段めったに値下がらないシマノのルアーがアマゾンさんで安いです。

売れちゃったりすると値段変動で高くなってるかも…。

その際はご了承ください。

サイレントアサシン99F 1000円未満

サイレントアサシン99S 1000円未満

レスポンダー129mm 1300円くらい

レスポンダー109mm 1200円くらい

エスクリムシャロー139mm 1300円くらい

エスクリムシャロー119mm 1200円くらい

エスクリム139mm 1250~1450円くらい

エスクリム99mm 1300円くらい

ゴリアテHi125mm 1200円くらい

ゴリアテHi95mm 1150円くらい

たぶんですが、シマノのHPからエスクリムのページがなくなっているので、エスクリムは廃盤だと思います。

私はシマノのルアーの中でもエスクリムは非常に使いやすくて好きなんですが、かつてのサイレントアサシンやトライデントの様に素材を新しい世代に切り替えて出してくれれば良いんですが、このまま廃盤->在庫限りだとするととても悲しい。

こんな感じでインプレも書いてるくらい好きなんですよ。

シマノもダイワも廃盤製品をHPから消しちゃうの、マジ勘弁して欲しい。

新製品買って欲しいのはわかりますが、過去に出した製品はそのメーカーの歴史でしょうに。

せめて過去の商品はこちら。みたいな感じで残して置いて欲しいですわー

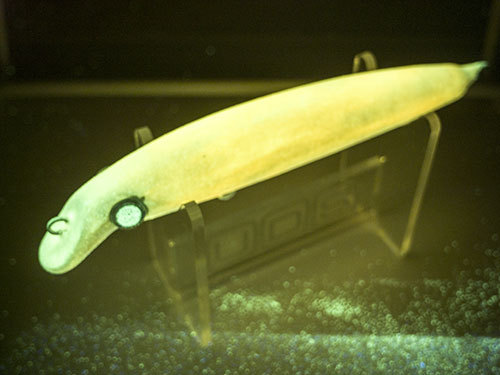

ついでに、先日久々に塗装しまして。

何年か前に作った自作ルアーで、エースにしていたんですが、去年はコレがすこぶる調子良かった場所が全くもってダメでして(;´∀`)

作った何本かのうちの1本は、コーティングを2液ウレタンにしてみたところ、1度のエアブラシコーティングでは膜が弱かったようで、こんな感じで剥がれてきてしまいました(市販ルアーも最終コーティングは2液ウレタンでやっているところが多いはずで、市販ルアー並のコーティングでした)。

ボディ素材が木材(ヒノキだったかな)なので、これはあまりよろしくない。ということで、塗装を剥がして再塗装しました。

ちょっと違った塗装をしてみよう。とFusion360でマスキング素材をスケッチで書いて、カッティングマシンホルダーをCNCに噛ませてマスキングテープをカッティング。

CNCのカッティングマシン化はこちら。

♪白いkiss~まぶたではじ~けた~ときめきはカルピスウォーター♪(古

と、カルピスをイメージして波+水玉+青で塗ってみたんですが、青を蛍光カラーにしたところ、どう見てもポップなジンベイザメです(;´∀`)

これはこれで可愛いので気に入って、さらにこれを使って他のルアーも塗装したところ悲劇の結果に…はそのうち。

しかし夏っぽくて良い色なルアーが出来ました。

これくらいだとムラは出てしまうかもしれませんが、筆塗りのが凝った事出来ると思うので、市販ルアーで塗装ハゲハゲになってしまったのを塗ってみると、愛着湧いてルアーフィッシングがより楽しくなるのでぜひ試してみてくださーいヽ(´ー`)ノ

売れちゃったりすると値段変動で高くなってるかも…。

その際はご了承ください。

たぶんですが、シマノのHPからエスクリムのページがなくなっているので、エスクリムは廃盤だと思います。

私はシマノのルアーの中でもエスクリムは非常に使いやすくて好きなんですが、かつてのサイレントアサシンやトライデントの様に素材を新しい世代に切り替えて出してくれれば良いんですが、このまま廃盤->在庫限りだとするととても悲しい。

こんな感じでインプレも書いてるくらい好きなんですよ。

2017/04/07

シマノもダイワも廃盤製品をHPから消しちゃうの、マジ勘弁して欲しい。

新製品買って欲しいのはわかりますが、過去に出した製品はそのメーカーの歴史でしょうに。

せめて過去の商品はこちら。みたいな感じで残して置いて欲しいですわー

ついでに、先日久々に塗装しまして。

何年か前に作った自作ルアーで、エースにしていたんですが、去年はコレがすこぶる調子良かった場所が全くもってダメでして(;´∀`)

作った何本かのうちの1本は、コーティングを2液ウレタンにしてみたところ、1度のエアブラシコーティングでは膜が弱かったようで、こんな感じで剥がれてきてしまいました(市販ルアーも最終コーティングは2液ウレタンでやっているところが多いはずで、市販ルアー並のコーティングでした)。

ボディ素材が木材(ヒノキだったかな)なので、これはあまりよろしくない。ということで、塗装を剥がして再塗装しました。

ちょっと違った塗装をしてみよう。とFusion360でマスキング素材をスケッチで書いて、カッティングマシンホルダーをCNCに噛ませてマスキングテープをカッティング。

CNCのカッティングマシン化はこちら。

2017/10/04

♪白いkiss~まぶたではじ~けた~ときめきはカルピスウォーター♪(古

と、カルピスをイメージして波+水玉+青で塗ってみたんですが、青を蛍光カラーにしたところ、どう見てもポップなジンベイザメです(;´∀`)

これはこれで可愛いので気に入って、さらにこれを使って他のルアーも塗装したところ悲劇の結果に…はそのうち。

しかし夏っぽくて良い色なルアーが出来ました。

これくらいだとムラは出てしまうかもしれませんが、筆塗りのが凝った事出来ると思うので、市販ルアーで塗装ハゲハゲになってしまったのを塗ってみると、愛着湧いてルアーフィッシングがより楽しくなるのでぜひ試してみてくださーいヽ(´ー`)ノ

2018年06月18日

夜光粉末インプレ1:ライトによる違い

ルアーなど主に釣り道具を自作している当ブログでありますが、「うちの商品を自作ルアーで使ってレビューしてくれよ!」(意訳)という大変ありがたいお話を頂きまして、何度かに分けてちょくちょくとレビュー致したいと思います。

レビュー内容に関しては、オリジナルであれば自由ということで、浦安DIYシーバスなりのちょっとマニアックな視点でレビューしたいと思います。

なお、ステマはダメよ。ということなので、盛大にダイマします(゚∀゚)

PPLSグループ:http://pepaless.jp/

株式会社ペパレス第二製作所:http://pepaless.jp/11-company.php

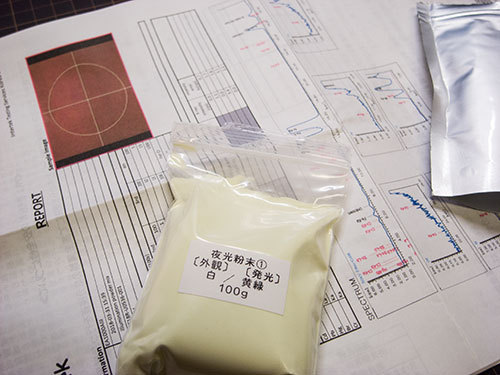

PPLS 蓄光 夜光粉末 ①外観:白 発光:黄緑 100g

を使ってあれこれやってみたいと思います。

過去に中華から怪しい粉を入手し、蓄光粉末によるルアーを作ったのですが、めっちゃ光ったけど結局光った状態で釣れず(;´∀`)

しかも爆光状態は良いとこ5分ほどで、15分もするとうっすら光る程度まで落ちてしまいました。

では見せてもらおうか、ペパレス第二製作所の蓄光粉末の威力をやらを!

まずは特性を掴みたい。

正直なところ、私は蓄光(夜光)について全くの素人で、どういう原理で蓄光し、夜光するのかさっぱり。

というわけで、手元にある3種類のライトによる蓄光性能を比較したいと思います。

左:赤外線ライト(中華940nm)

中:普通のLEDライト(中華501B)

右:紫外線ライト(中華365nm)

私の知ったか知識によると、光というのは電磁波の波の一部で、肉眼で見える範囲を可視光と呼ぶ。

可視光は七色のグラデーションっぽく見え、波長が長い方が赤く、波長が短い方が青や紫っぽくなる。

赤より波長が長く見えない範囲を赤外線、青や紫より波長が短く見えない範囲を紫外線、この間の見える範囲を可視光と呼ぶ(実際にはもーーーっと波長が長いのが長波とか短波とかサブミリ波だったり、もっと波長が短いのがX線だったりガンマ線だったり)

人間の場合、赤外線は780nm以上、紫外線は380nm以下は見づらく(見えなく)なるみたいです。

で、この蓄光は可視光の外側まで影響を受けているのかを確かめるべく、赤外線ライトや紫外線ライトも使って実験してみることに。

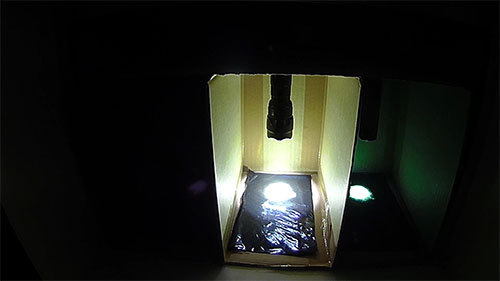

こんな感じで互いの光が漏れないよう遮断した領域を作り、暗室状態で10分ほど光を当ててみます。

10分後、ライト点灯状態でのHX-A100での通常モードでの映像。

左:赤外線ライト940nm

中:通常のLEDライト

右:紫外線ライト365nm

肉眼だと全くわかりませんが、カメラではほんのちょっぴり赤外線ライトの赤っぽい光が映っています。

やはり通常のLEDライトがダントツで明るく見えます。

HX-A100の真横で撮影している、全く同じ時間のHX-A1Hの赤外線モードでの映像。

通常LEDライトが明るいのは同様ですが、左の赤外線ライトが点灯しているのがはっきりとわかります。

10分蓄光させたPPLS 蓄光 夜光粉末を暗室状態で30分撮影し続けてみました。

上:HX-A1Hでの赤外線撮影

下:HX-A100での通常撮影

早回し映像です。

ここからわかったのが、PPLS 蓄光 夜光粉末は赤外線を蓄光しないということ。

蓄光の知識がゼロな私には、正直驚きです。

てっきり赤外線も蓄光し、赤外線カメラなら光って見えるものと思っていました。

紫外線ライトのスペックは365mmなんですが、中華ライトだからですかね、通常LEDほど明るくは感じませんが、光ってるのはわかります。

理論上は光をあまり感じないらしいのですが…。

蓄光の性能も通常LEDほどではありませんが健闘しており、この紫外線ライトの肉眼で感じる明るさに比べて結構な蓄光っぷり。

蓄光の減衰ですが、最初の1分ほどは周囲に光が拡散して反射しているのがわかります。

3分ほどで拡散はなくなりますが、まだ結構明るく光っているレベルです。

その後5~10分で右肩下がりで弱くなっていき、15分くらいからは蓄光しているけどだいぶ暗くなっている感じですかね。

次に手元にある蓄光物による違いをチェックしてみましょう。

左:株式会社ペパレス第二製作所の蓄光粉末①外観:白 発光:黄緑

中:以前中華通販で買った蓄光粉末

右:ダイソーの蓄光テープ

自作塗装ブース内に入れているLEDテープライトで15分ほど蓄光。

またまた早回し動画。

粉の盛り方の違いの可能性もありますが、PPLS 蓄光 夜光粉末が一番明るく見えますね。

蓄光の減衰率は3者、ほぼ同じと言って良いと思いますが、この中ではPPLS 蓄光 夜光粉末が一番強い光を蓄えている感じです。

粉末の質感ですが、PPLS 蓄光 夜光粉末は結構サラサラな粉末です。

以前中華通販で買った蓄光粉末と比べると、中華通販粉末が砂糖だとしたら、PPLS 蓄光 夜光粉末は塩って感じ。

振るとPPLS 蓄光 夜光粉末はサラサラと広がるように落ちるのに対し、中華通販粉末はボソボソという感じである程度まとまって落ちます。

どちらが良いか?と言われると用途によると思いますが、PPLS 蓄光 夜光粉末のが使いやすそうです。

以上の結果から、今回レビューをPPLS 蓄光 夜光粉末は、私が持っている蓄光シリーズの中では一番性能が高い感じです。

ただものすんげー蓄光が続くか?と聞かれると、NOですね。

次はルアーに塗って遊んでみたいと思います。

PPLS 蓄光 夜光粉末 ①外観:白 発光:黄緑 100g

2018年04月28日

抽選結果とHX-A1H試し撮り

こちらの

抽選結果発表であります。

10名の方に応募頂き、厳正なる抽選の結果、No.3(4番目の応募)の方に決定いたしました。

応募頂いた方々、誠にありがとうございました。

また機会がありましたら、ご参加いただければと思います。

当初の予報と違い、爆風&うねっちゃって、ルアー飛ばないわ、波しぶきめっちゃかかるわでやってられるかーヽ(`Д´#)ノ

とブチ切れ気味で、ちょっとやって撤退。

先日買った&作ったPanasonic HX-A1H自作マウントホルダーの初出撃には悲しいコンディションでしたが、まずまず良い感じに撮れているのではないかと。

ちょっと傾いてるので、この辺は修正しないとね。

なお、以前までは大容量タイプのモバイルバッテリー(3.7V 10400mAh)

を使用しておりましたが、せっかく本体一体型で軽いHX-A1Hを使用しているのに、モバイルバッテリーがちょっと重たい&さすがに容量多すぎなので、スティックタイプの軽量小型なモバイルバッテリーを購入。

これで

HX-A1H 内蔵バッテリー

3.7V 480mAh

モバイルバッテリー

3.7V 3350mAh

HX-A1H消費電力

1.3~1.4W

理論値では連続録画で10時間持つということに。

モバイルバッテリーの充電忘れても、2~3日分くらいのウェーディングは録画できそうです。

2018/04/21

抽選結果発表であります。

10名の方に応募頂き、厳正なる抽選の結果、No.3(4番目の応募)の方に決定いたしました。

応募頂いた方々、誠にありがとうございました。

また機会がありましたら、ご参加いただければと思います。

pic.twitter.com/DDzTaJRuFD— さ (@DIY_seabass_SA) 2018年4月28日今年初となるデイウェーディングに行ってきました。

当初の予報と違い、爆風&うねっちゃって、ルアー飛ばないわ、波しぶきめっちゃかかるわでやってられるかーヽ(`Д´#)ノ

とブチ切れ気味で、ちょっとやって撤退。

先日買った&作ったPanasonic HX-A1H自作マウントホルダーの初出撃には悲しいコンディションでしたが、まずまず良い感じに撮れているのではないかと。

ちょっと傾いてるので、この辺は修正しないとね。

なお、以前までは大容量タイプのモバイルバッテリー(3.7V 10400mAh)

を使用しておりましたが、せっかく本体一体型で軽いHX-A1Hを使用しているのに、モバイルバッテリーがちょっと重たい&さすがに容量多すぎなので、スティックタイプの軽量小型なモバイルバッテリーを購入。

これで

HX-A1H 内蔵バッテリー

3.7V 480mAh

モバイルバッテリー

3.7V 3350mAh

HX-A1H消費電力

1.3~1.4W

理論値では連続録画で10時間持つということに。

モバイルバッテリーの充電忘れても、2~3日分くらいのウェーディングは録画できそうです。

2018年04月21日

自作ルアープレゼント企画

去年から作っていたルアーがそれなりの形になったので、プレゼント企画として抽選にて1本放出することにします!

無料ですが、ブログかツイッターアカウントを持っている方が対象となります。

詳しくは下記をご覧ください。

ルアーの仕様は以下の通り

大きさ:85mm

重さ:9.35g(フック込み、ロットによって重量は変わります)

タイプ:フローティング

泳ぎ:ローリング+ウォブリング

水深:10~40cm

飛距離:重さにしては結構飛びます

素材:木材ボディ(桐)+アクリルリップ

フック:6号

スプリットリング:1号

その他:CNC削り出しボディ、磁石式重心移動、シャロー用、セルロースセメントコーティング

ボディ素材が木材(桐)のため、市販ルアーの射出成形プラスチックに比べると、重量の安定感(統一性)はありません。

また塗装、コーティングの厚みによっても重量が変わってしまいます。

プレゼント予定のルアーは同型のルアーに比べ若干重ためです。

大体8.5~9.4gくらいになるんですが、コーティングに若干の変更を加えたため、重たくなってしまったタイプです。

なので同型の軽いタイプと比べると、若干泳ぎが悪いというか、抑え気味です。

使い方としては、キャスト着水後にラインテンションを張ってから一度トゥイッチを掛ける事を推奨。

そのまま巻いても重心移動はほぼ戻りますが、たまーーに戻らず泳がない事があります。

得意なパターンはバチ抜けなどの魚が上を見ている時や、浅いシャロー帯でのスローなパターン。

スローならウェーディングでロッドを水面スレスレで巻いても40cm潜るかどうかなので、エリ10と同等か、エリ10よりちょびっとだけ下を引ける感じ。

sasuke系よりはレンジは上です。

もう今年の浦安周辺では終わった感じ強いですが、バチ抜けなどのパターンでは有効です。

注意点としては、木材ボディなので市販のABSプラスチックボディと比べると強度が落ちます。

なので、橋脚などにぶつけると破損する可能性が高いです。

コーティングはセルロースセメントをそれなりに載せたつもりなので、塗装が速攻剥がれるということはないと思いますが、フックなどで穴が開き、そこから剥がれる事もあります。

その際はエポキシ接着剤などの硬化型接着剤を1滴ほどちょん付け補修すると寿命が伸びます。

またフックは中華の激安フックなので、数回の使用で錆びちゃうと思います。

もっと泳がせたいなーと思ったら、8号以上の小さいフックに。

もっと泳ぎを抑制したいなーと思ったら、5号以下の大きいフックに。

大きいフックにすると、シンキングになってしまうかもしれません。

では応募方法。

2パターンのうち、どちらかをこの記事のコメントで残してください。

1.ブログURL+当選時の連絡用メールアドレス

2.ツイッター名(@xxxxx)

ブログの場合、当選時の連絡用メールアドレスも記載してください。

当選した場合、このブログの右上の方のメールアドレスからメールで通知いたします。

ツイッターの場合、当選者にDMで通知いたしますので、フォロワー以外からのDM通知も受け付ける設定にしておいてください。

@DIY_seabass_SAからDMを送ります。

応募期限は2018年4月27日(金)23:59までとします。

当選者に1日経っても連絡がつかない場合、再抽選を行います。

再抽選を行ってしまった後に連絡が取れた場合、再抽選者が優先となります。

なお、本件に関しての応募コメントは管理者認証性とし、書き込みは反映されず表示されません。

応募に関する書き込みは認証をせず、表示いたしません。

従って書き込みが表示されなくても、応募を受け付けた事になります。

当選者には郵送でルアーを発送いたします。

浦安周辺まで取りに行くぜ!という方なら、直接お渡しすることも可能です。

抽選で1名の方に1本だけとなりますが、どしどし応募お待ちしておりまーす。

2017年12月07日

ライトのSOS信号にご注意を!

最近はナイトウェーディングだけでなく、ナイトの陸っぱりでも背面にフラッシングライトを点滅させている方が増えてきました。

安全第一で大変素晴らしく、メディアに出るプロもこれを推奨して欲しい。

というか、ナイトウェーディングでは必須と言っても過言じゃありません。

前面にもほのかに光ってるのがわかる程度の常灯ライトがあるとより安全です。

背面フラッシングライトは自分が被害者、相手が加害者になるのを防ぐため、ここに人がいるぞー。というのをアピールするのが第一です。

釣りにおいて他の人と距離を開けるのは重要ですし、ましてや夜、特にナイトウェーディングの場合は真っ暗闇が基本なので、フラッシングライトを点けてくれないと人がどこに居るかさっぱりわかりません。

万が一、何かあった時にも早期発見に繋げられるというのもあります。

で、そのフラッシングライトなんですが、点滅設定がSOS信号パターンになっている方がちらほらいます。

SOS点滅パターンは画像のアニメーションのような

ぱ、ぱ、ぱ…パー、パー、パー…ぱ、ぱ、ぱ…(以下ループ)

という、若干不規則な点滅パターンです。

モールス信号でのSOSをライトで表現していて全世界共通のようです。

このSOS信号パターンになっていると何がマズいかって、背面フラッシングライトは安全性を高める善意で点けています。

でもナイトウェーディングを全く知らないけど、SOS信号を知っている人が見たら「何かあったんだ!通報しなきゃ!」となりますよね。

これも善意です。

そして海上保安庁や警察、救急が出動する事態となります。これも人を救おうという善意です。

結果、あらゆる人の善意により、多くの人に迷惑がかかってしまいます。

釣りは多くの人にとって遊びであり、人に迷惑をかけてまでやる遊びではありません。

もし友達や釣り場で一緒になった人の背面フラッシングライトがSOS信号だったら、「それSOS信号だからマズいっすよ」と声をかけてあげてください。

せっかくなんで、最近のナイトウェーディング釣果。

釣っても釣っても釣っても釣っても40台(;´Д`)

激浅なので自作ルアー大活躍。

もうマジ40台地獄。

調子の良い日は3投に1回くらいはショートバイト、ヒット、バレ、キャッチのいずれかが出ます。

良いタイミングになると毎投です。

でも釣れるのはぜーーーーーーんぶ40台(;´∀`)

たまーーーに20台も(;´Д`)

極稀に60~70台!(゚∀゚)

15キャッチとか出来る日もあったりするんですが、ひたすら続く40台。

たまーーにこれ良いぞ!でも50くらい。

ここ2年ほどよくいらっしゃるゲストなキビレさんも。

激浅なところなのでボイルとか出ても良いくらいなんですが、ボイルのボの字もありません。

食ってくるゾーンが結構狭かったり、スロー~デッドスローでないとバイトがでなかったり、しかも食いが浅めでテクニカル。

なので、ベイトを食ってるのではないのかも。

ヒットはかなり出るんですけどねー、不思議ですねー。

例年通り行くと、海にいるシーバスはそろそろ南下して産卵準備に入るはずなんで、基本的に大きいのは釣れづらくなるかなー。

湾奥のいろんな所でも産卵する個体が居るという話なので、大きいのが全く釣れない。ということはないと思うんですが、基本的にちびっ子パラダイスになっちゃいますね。

安全第一で大変素晴らしく、メディアに出るプロもこれを推奨して欲しい。

というか、ナイトウェーディングでは必須と言っても過言じゃありません。

前面にもほのかに光ってるのがわかる程度の常灯ライトがあるとより安全です。

背面フラッシングライトは自分が被害者、相手が加害者になるのを防ぐため、ここに人がいるぞー。というのをアピールするのが第一です。

釣りにおいて他の人と距離を開けるのは重要ですし、ましてや夜、特にナイトウェーディングの場合は真っ暗闇が基本なので、フラッシングライトを点けてくれないと人がどこに居るかさっぱりわかりません。

万が一、何かあった時にも早期発見に繋げられるというのもあります。

で、そのフラッシングライトなんですが、点滅設定がSOS信号パターンになっている方がちらほらいます。

SOS点滅パターンは画像のアニメーションのような

ぱ、ぱ、ぱ…パー、パー、パー…ぱ、ぱ、ぱ…(以下ループ)

という、若干不規則な点滅パターンです。

モールス信号でのSOSをライトで表現していて全世界共通のようです。

このSOS信号パターンになっていると何がマズいかって、背面フラッシングライトは安全性を高める善意で点けています。

でもナイトウェーディングを全く知らないけど、SOS信号を知っている人が見たら「何かあったんだ!通報しなきゃ!」となりますよね。

これも善意です。

そして海上保安庁や警察、救急が出動する事態となります。これも人を救おうという善意です。

結果、あらゆる人の善意により、多くの人に迷惑がかかってしまいます。

釣りは多くの人にとって遊びであり、人に迷惑をかけてまでやる遊びではありません。

もし友達や釣り場で一緒になった人の背面フラッシングライトがSOS信号だったら、「それSOS信号だからマズいっすよ」と声をかけてあげてください。

せっかくなんで、最近のナイトウェーディング釣果。

釣っても釣っても釣っても釣っても40台(;´Д`)

激浅なので自作ルアー大活躍。

もうマジ40台地獄。

調子の良い日は3投に1回くらいはショートバイト、ヒット、バレ、キャッチのいずれかが出ます。

良いタイミングになると毎投です。

でも釣れるのはぜーーーーーーんぶ40台(;´∀`)

たまーーーに20台も(;´Д`)

極稀に60~70台!(゚∀゚)

15キャッチとか出来る日もあったりするんですが、ひたすら続く40台。

たまーーにこれ良いぞ!でも50くらい。

ここ2年ほどよくいらっしゃるゲストなキビレさんも。

激浅なところなのでボイルとか出ても良いくらいなんですが、ボイルのボの字もありません。

食ってくるゾーンが結構狭かったり、スロー~デッドスローでないとバイトがでなかったり、しかも食いが浅めでテクニカル。

なので、ベイトを食ってるのではないのかも。

ヒットはかなり出るんですけどねー、不思議ですねー。

例年通り行くと、海にいるシーバスはそろそろ南下して産卵準備に入るはずなんで、基本的に大きいのは釣れづらくなるかなー。

湾奥のいろんな所でも産卵する個体が居るという話なので、大きいのが全く釣れない。ということはないと思うんですが、基本的にちびっ子パラダイスになっちゃいますね。