2015年06月27日

自作ロッドホルダー拡張パーツ

前に自作したロッドホルダー、かなり良い出来で満足しているんですが、ちょっと前にフローティングベストへの装着方法を変更してから不満点が発生。

ロッドを挿すと自作フックキーパーの位置がちょうど目線の高さに来てしまい、帽子のツバに引っかかったりサングラスに当たって危ない。

かといってマズメ レッドムーンライフジャケット4の左前面ポケット前のルアー一時保持用フックに掛けると、今度は移動時に左手にひっかかる。

これは早急に対策を講じましょう。

お馴染みの100円均一のセリアにてコレだ!という素材をゲット。

左のアクリル製のケースで、元々は調味料入れです。

これを自作ロッドホルダーに固定出来るようにステーを延長製作します。

自作ロッドホルダーにくっついている穴抜きされたアルミは元々作ってあるステーで、ここをフローティングベストに引っかけて自作ロッドホルダーを固定します。

このステーにさらにパーツを追加し、アクリルケースを固定しようという考えです。

L字アルミが形状的にちょっとめんどくさかったかなー程度です。

ネジ止め用のタップなどを立てて固定して、実際に装着するとこんな感じで完成ヽ(´ー`)ノ

実際に使用するとこんな感じです。

このケースに使用中のルアーを入れます。

今まではキャッチ後に外したルアーを海に放り込んでいたんですが、ルアーによってはフローティングベストにひっかかったり、タモを片づけようとした時に流れたラインに絡まって面倒な事になったり、大物が釣れて他の人が来た時に絡まっちゃったりがありました。

ココに入れれば全て解決!ヽ(´ー`)ノ

ちなみに普段自撮なんてしないので、全くピント合ってませんでした(´∀`;)

見づらくてすいません。

小雨というか霧雨というか、そんな微妙にうっとうしい天気の中、プチウェーディングに行ってきました。

プチというくらいなのでいつもと若干場所を変え、例年のこの時期に実績があるポイントです。

大物エイの尾っぽに掛かってしまい、20分格闘の末、岸際3mまで寄せながら最後の最後で全く動かず、ちょっと強引に引っ張ったらリーダーからラインブレイク( ´Д⊂ヽ

ルアー返してくれーヽ(`Д´)ノ

その他の釣果は…

ヒイラギ、ギマ、エイなど、いつもの面々をスレ掛かりした後、またギマかなぁーと微妙な当たり。

ギマ特有のぶるぶるはしないけど、抵抗弱い割にちょっと重たいがすんなり巻ける。

なんだこれー?と思ったら…

推定12cmくらいのせいごちゃんっ!

目の前まで寄せたところでエラ洗いバイバイ( ゚∀゚)ノシ

よくメタルジグ食ってきたな(´∀`;)

ギマスレ掛かり->リリースした直後、自分から4mくらい先の水面がぴちゃぴちゃし続けている。

なんのベイトだろう…と近寄って掬い上げてみると…

ワタリガニだコレ!

ワタリガニ「ちょっと、何するのよ!」

子持ちだ…。

私は蟹やエビなどの甲殻類はそんなに好きでもない&1匹だけってのもなー&子持ちというのもあってリリース。

この前の青潮もあったので、また元気に増えてくれると良いですねヽ(´ー`)ノ

今年の東京湾奥干潟ウェーディング、ほんとダメです(´Д`;)

ロッドを挿すと自作フックキーパーの位置がちょうど目線の高さに来てしまい、帽子のツバに引っかかったりサングラスに当たって危ない。

かといってマズメ レッドムーンライフジャケット4の左前面ポケット前のルアー一時保持用フックに掛けると、今度は移動時に左手にひっかかる。

これは早急に対策を講じましょう。

2015/02/06

2015/03/18

お馴染みの100円均一のセリアにてコレだ!という素材をゲット。

左のアクリル製のケースで、元々は調味料入れです。

これを自作ロッドホルダーに固定出来るようにステーを延長製作します。

自作ロッドホルダーにくっついている穴抜きされたアルミは元々作ってあるステーで、ここをフローティングベストに引っかけて自作ロッドホルダーを固定します。

このステーにさらにパーツを追加し、アクリルケースを固定しようという考えです。

L字アルミが形状的にちょっとめんどくさかったかなー程度です。

ネジ止め用のタップなどを立てて固定して、実際に装着するとこんな感じで完成ヽ(´ー`)ノ

実際に使用するとこんな感じです。

このケースに使用中のルアーを入れます。

今まではキャッチ後に外したルアーを海に放り込んでいたんですが、ルアーによってはフローティングベストにひっかかったり、タモを片づけようとした時に流れたラインに絡まって面倒な事になったり、大物が釣れて他の人が来た時に絡まっちゃったりがありました。

ココに入れれば全て解決!ヽ(´ー`)ノ

ちなみに普段自撮なんてしないので、全くピント合ってませんでした(´∀`;)

見づらくてすいません。

◆◇◆

小雨というか霧雨というか、そんな微妙にうっとうしい天気の中、プチウェーディングに行ってきました。

プチというくらいなのでいつもと若干場所を変え、例年のこの時期に実績があるポイントです。

大物エイの尾っぽに掛かってしまい、20分格闘の末、岸際3mまで寄せながら最後の最後で全く動かず、ちょっと強引に引っ張ったらリーダーからラインブレイク( ´Д⊂ヽ

ルアー返してくれーヽ(`Д´)ノ

その他の釣果は…

ヒイラギ、ギマ、エイなど、いつもの面々をスレ掛かりした後、またギマかなぁーと微妙な当たり。

ギマ特有のぶるぶるはしないけど、抵抗弱い割にちょっと重たいがすんなり巻ける。

なんだこれー?と思ったら…

推定12cmくらいのせいごちゃんっ!

目の前まで寄せたところでエラ洗いバイバイ( ゚∀゚)ノシ

よくメタルジグ食ってきたな(´∀`;)

ギマスレ掛かり->リリースした直後、自分から4mくらい先の水面がぴちゃぴちゃし続けている。

なんのベイトだろう…と近寄って掬い上げてみると…

ワタリガニだコレ!

ワタリガニ「ちょっと、何するのよ!」

子持ちだ…。

私は蟹やエビなどの甲殻類はそんなに好きでもない&1匹だけってのもなー&子持ちというのもあってリリース。

この前の青潮もあったので、また元気に増えてくれると良いですねヽ(´ー`)ノ

今年の東京湾奥干潟ウェーディング、ほんとダメです(´Д`;)

2015年06月21日

祝1周年とボラアタック

当ブログ 浦安DIYシーバス を始めて1年が経ちました。

これからもちまちまと続けて行こうと思いますので、よろしくお願い致します。

ウェーディングで初めての出来事が発生。

自分の近くで水面を割る音がしたので振り返ると水柱が(写真右)。

ついでに写真右上になにかが…。

やっほー!(^o^)

挟まっちまった!(^o^)

あら

よっと!(^o^)

邪魔したな!(^o^)

こうして彼は猛烈な臭いを残して去っていった('A`)

くっっっっさーーー

おまけ。

昨日猛烈な青潮が発生したっぽく、そこら中にヒイラギの死骸が…。

潮干狩りやエイホールのくぼみにヒイラギの死骸がびっしりと詰まっており、まさにヒイラギ塚。

青潮自体は1日で抜けてくれたっぽいですが、こりゃー回復には時間かかるかも。

これからもちまちまと続けて行こうと思いますので、よろしくお願い致します。

◆◇◆

ウェーディングで初めての出来事が発生。

自分の近くで水面を割る音がしたので振り返ると水柱が(写真右)。

ついでに写真右上になにかが…。

やっほー!(^o^)

挟まっちまった!(^o^)

あら

よっと!(^o^)

邪魔したな!(^o^)

こうして彼は猛烈な臭いを残して去っていった('A`)

くっっっっさーーー

おまけ。

昨日猛烈な青潮が発生したっぽく、そこら中にヒイラギの死骸が…。

潮干狩りやエイホールのくぼみにヒイラギの死骸がびっしりと詰まっており、まさにヒイラギ塚。

青潮自体は1日で抜けてくれたっぽいですが、こりゃー回復には時間かかるかも。

2015年06月15日

10セルテートメンテナンス マグシールドなんていらない

先日中古で購入したハイギア化10セルテート2500、使っているとちょこっとしたゴリ感が気になる。

メンテして直るかどうかは微妙なところですが、中古ということもあり一度手を加えても良いだろう。というわけでバラしてみましょう。

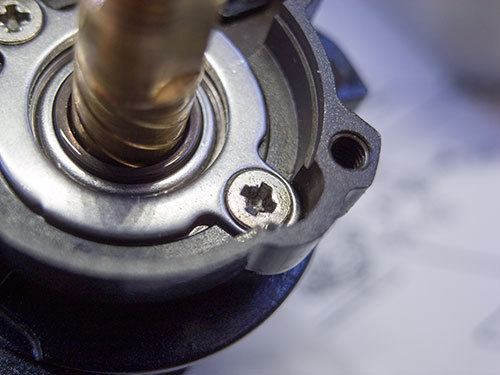

そうそう、10セルテートはトルクスネジという星形のネジを使用しております。

バラすにはT8トルクスが必要なので用意しておきましょう。

トルクスはあまり一般的ではないですし、ヘックスねじ(六角)で良いと思うんですけどねー

10セルテートと言えば、ダイワのCMでお馴染みのマグシールド搭載機。

ローターを外すとこのマグシールドでガードされたワンウェイクラッチ周辺がお目見えします。

マグシールドというかマグオイルは、写真中央の黒い液体(実際には焦げ茶色です)。

宇宙工学から生まれたマグオイルと言っていますが、そもそもマグオイルとはなんぞや?という方も多いのでは。

マグオイルとは磁性流体オイルの事です。

オイルの中に磁力を持った鉄粉が混ざっており、オイル自体が磁力を持っています。

なので磁石にくっつくオイルと思って下さってOKです。

HDDなどにも使われています。

ダイワはマグオイル自体をメンテナンスパーツとして売ってくれないので、マグシールド機のメンテナンスを個人じゃできないよーって方も多いと思います。

でもね、ダイワがCMで言っているほど、マグオイルは強くありません。

磁性流体オイルを作っている各メーカーのHPなど見て頂けるとわかりますが、磁性流体オイルでは液体のガードは完璧ではありません。

多少は弾きますが、所詮オイルです。

水没などの水圧がかかれば混ざりますし、塵程度なら問題はありませんが、ラインやゴミがマグオイルに触れたらどんどん抜けていきます。

そもそもピニオンギアだけ守っても意味がないんですよ。

ボディにも隙間はありますし、このワンウェイクラッチ周辺はゴムパッキンすらされていないので、裏側からじゃんじゃんマグシールドの内部(ワンウェイクラッチ)に水は侵入します。

正直何のためにマグシールドなんてものがあるのか、理解に苦しみます…。

それでもなるべくマグシールドを残したまま、ボディ内部にアクセスしたい。という方は、プレートのネジ2本を外したら、プレートとクラッチリング(中央の円柱状のヤツ)が離れないように、そーーーと引き抜くとこんな感じでマグオイルを保ったままに出来ます。

プレートの内側には強力な磁石が付いているので、案外離れずにいけます。

もし磁性流体オイルがなくなっていた場合などは、揮発などの問題もありますが、科学キットなど売っている磁性流体オイルでもマグオイルの代用は可能です。

さて、マグシールドが外れたので、10セルテートボディ内部にアクセス出来ました。

ドライブギアでっか!

ハイギア化されているとはいえ、ボディサイズギリギリです。

ダイワのスピニングリールのドライブギアを抜くには、ボディ右側(リールフットある方)のボディキャップを外し、ドライブギアを上下させて右側のベアリングを抜く必要があります。

右側のベアリングを抜かずにドライブギアだけ引き抜こうとすると、なかなか抜けずにギアを傷める可能性があります。

全バラし出来ましたーヽ(´ー`)ノ

と、バラしている最中に足りないパーツが…。

中央のピニオンギアとベアリングの間にある2枚のワッシャーのうち、62番のワッシャーがありません。

元の持ち主がハイギア化のため、ダイワにギア交換サービスに出したみたいで、その明細書も入っていました。

マグオイルの残りっぷりを見ても、間違いなくダイワが組み付けたはずです。

にも関わらず、パーツ紛失するとか、ダイワ最低だな(´Д`;)

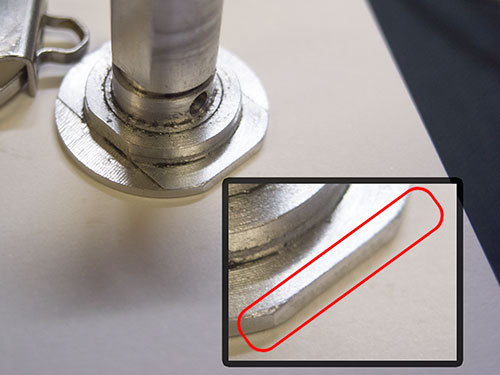

それどころかネジナメてるじゃねーか!(`□´ )

こんなメンテナンスしか出来ないなら、ドライブギア+ピニオンギアの交換は修理サービスに出さないとダメなんてクソサポート辞めろって!

こんなレベルで手数料だけで4000円も取るメンテナンスとか、ありえないんですけど…。

私はリールやロッドはダイワ党ですが、メンテナンスというかサポートだけはダイワはほんとにダメだと思っています。

ダイワというかSLPが悪いの?

ほんとひどいわー(´Д`;)

中古で買った私が文句言うのも筋違いな気もしますが(´∀`;)

さて、組み付けに入ります。

タイトルにある通りマグシールドなんていらない。というわけで、マグシールドを抜いちゃいます。

そもそもマグオイルの粘度がかなり高く、さらにマグオイルを保持するための磁石が強力なため、回転性能が落ちているのではないかと思われます。

というわけで、諸悪の根元(と思われる)マグシールドのピニオンベアリングプレートを分解。

あっさり分解出来た。という方もいるみたいですが、私が購入した中古の10セルテートはシリコン系接着剤で接着されており、外すのに一苦労…。

磁石もスライドして外せた。という方もいるみたいですが、私のは接着されており無理!(`□´ )

しょうがないので破壊(´ー`;)

マグシールドレスなハイギア10セルテート2500となって生まれ変わりましたヽ(´ー`)ノ

さて、肝心の巻き心地ですが…。

ちょっと軽くなった程度(´ー`;)

そもそもダイワ2500番ボディにこれだけの大口径なドライブギア入れてハイギア化されてる時点で、巻きが05イグジスト並に軽くなるわけがない!

13セルテート3012hに少しは近づいたけど、それでも13セルテート3012hのが巻きは軽い。

あとは実際使ってみてになりますかね。

2015年06月10日

10セルテート2500と旧RCSスプール

10セルテート2500のハイギア化されたモデルの本体のみをそこそこ安い値段でゲットしてしまいました(ノ∀`)

本体のみなのでハンドルもスプールもない状態ですが、その辺は05イグジストから移植し、時期によってパーツ入れ替えで使い回していこうという魂胆です。

で、早速10セルテートに旧RCS2506スプールを付けようと思ったら、なんか付かないぞ…。

予備用にそこそこ前に買った旧RCS2500はドラグノブとスプールの間に金属ワッシャー(厚1.2mm)を入れれば付きました。

そもそも私が持っているRCS2506スプールは相当昔のモノで、たぶん途中から若干仕様変更が入る前のRCSスプールです。

ノギスで色々測ってみると、スプール内部(内側)のクリック音を出すためのラチェット部分の高さが、RCS2506とRCS2500で0.5mmも違います。

2506の方はラチェット部分がR処理されておらず、凹状になっています。でも一体成形で剛性は高そうな作りです。

2500の方はR処理された別パーツがネジ止めで入っているので、パーツ数は多くなっていますが、加工費をケチっている感じがします(´∀`;)

ローターを外した状態でスプールを付けて確認したわけではありませんが、どうやらスプールのラチェットにスプール受けのクリックホルダーが引っかかってRCS2506は入らないっぽい。

でも2500のラチェットはR処理されているため、すんなり入るって感じです。

スプール受けパーツを比較してみます。

左が10セルテート、右が05イグジスト。

05イグジストのスプール受けワッシャー(半透明のドーナツ状のパーツ)は、スプールがRCS2506だから悪いのか、純正のワッシャーでは径が広がってスプールに突っ込んで意味がなさなくなってしまうので、PP板から自作しています。

スプール受けベアリングは10セルテートはアルミカラーだったのでベアリングに交換します。

ベアリングの厚が05イグジストは3mm、10セルテートは2.5mmですが、これは今回の症状には直接関係がありません。

となると、怪しいのは一番上のクリックホルダー。

上が10セルテート、下が05イグジスト。

写真ではほとんど気にならない程度の違いですが、この違いが大きそう。

実際に05イグジストのクリックホルダー一式を10セルテートに移植すると、RCS2506スプールも問題なく付きました。

しかしスプール受けのスプールメタルのサイズも違うため、クリックホルダーが浮き上がってしまいます。

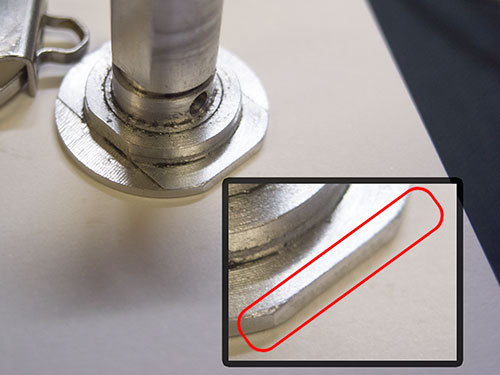

というわけで、10セルテートのスプールメタルをこんな感じで削ります。

そうすると05イグジストのクリックホルダーがピッタリ収まりましたヽ(´ー`)ノ

加工しないとクリックホルダーの右の壁にスプールメタルが当たってしっかり入りません。

10セルテート以降のダイワリールはスプールの厚みを若干変更したため、上記の通りスプール受けのベアリングサイズも変更になっています。

さらに10セルテート以降に以前までのRCSスプールなどを付けようとする場合、写真右のような金属ワッシャーをドラグノブとスプールの間に入れなければいけません。

でもこれを付けてもドラグノブを締め込むと、ドラグノブが結構沈んだ状態になって気になります。

金属ワッシャーにもうちょっと厚みがあればいいんじゃね?と、厚2mmのアクリルを切削して同じようなパーツを作ってみます(写真左)。

早速入れてみたところ、ドラグノブのクリック音がしません(´ー`;)

厚みを削っていくと、厚1.4mmくらいから締め込むとクリック音がするようになります。

ドラグノブのクリックリーフがスプールのラチェットに当たっていない様子。

試しに10セルテートにRCS2506スプール、05イグジストのドラグノブで留めてみたところ、金属ワッシャーなしでいけるではないか!

私は釣り場でラインブレイクした場合、ラインシステムを結び直すのではなくスプールごと交換してしまうので、金属ワッシャーだと落っことして紛失してしまう可能性が少なからずあります。

金属ワッシャーいらないなら、05イグジのドラグノブを使う方向でいきまっしょい。

なお、今回ゲットしたハイギア化10セルテート2500、状態としてはめちゃくちゃ良いわけではありませんが、悪くもない感じです。

でもタックルベリーなんかで売っているものより遙かに良い状態です。

結構最近ハイギア化したようで、たぶんギアの状態は良いんでしょう(中開けてないので不明です)。

若干ギアが噛み合う時のゴリ感があるので、実際に使ってみて気になるようだったらフルメンテしたいと思います。

マグシールドどうするのって?

(ヾノ・∀・`)イラナイ、イラナイ

ダイワがCMで言っているほどの効果はありませんよ(´ー`;)

JAROに訴えられたら負けるんじゃないかと(ノ∀`)

本体のみなのでハンドルもスプールもない状態ですが、その辺は05イグジストから移植し、時期によってパーツ入れ替えで使い回していこうという魂胆です。

で、早速10セルテートに旧RCS2506スプールを付けようと思ったら、なんか付かないぞ…。

予備用にそこそこ前に買った旧RCS2500はドラグノブとスプールの間に金属ワッシャー(厚1.2mm)を入れれば付きました。

そもそも私が持っているRCS2506スプールは相当昔のモノで、たぶん途中から若干仕様変更が入る前のRCSスプールです。

ノギスで色々測ってみると、スプール内部(内側)のクリック音を出すためのラチェット部分の高さが、RCS2506とRCS2500で0.5mmも違います。

2506の方はラチェット部分がR処理されておらず、凹状になっています。でも一体成形で剛性は高そうな作りです。

2500の方はR処理された別パーツがネジ止めで入っているので、パーツ数は多くなっていますが、加工費をケチっている感じがします(´∀`;)

ローターを外した状態でスプールを付けて確認したわけではありませんが、どうやらスプールのラチェットにスプール受けのクリックホルダーが引っかかってRCS2506は入らないっぽい。

でも2500のラチェットはR処理されているため、すんなり入るって感じです。

スプール受けパーツを比較してみます。

左が10セルテート、右が05イグジスト。

05イグジストのスプール受けワッシャー(半透明のドーナツ状のパーツ)は、スプールがRCS2506だから悪いのか、純正のワッシャーでは径が広がってスプールに突っ込んで意味がなさなくなってしまうので、PP板から自作しています。

スプール受けベアリングは10セルテートはアルミカラーだったのでベアリングに交換します。

ベアリングの厚が05イグジストは3mm、10セルテートは2.5mmですが、これは今回の症状には直接関係がありません。

となると、怪しいのは一番上のクリックホルダー。

上が10セルテート、下が05イグジスト。

写真ではほとんど気にならない程度の違いですが、この違いが大きそう。

実際に05イグジストのクリックホルダー一式を10セルテートに移植すると、RCS2506スプールも問題なく付きました。

しかしスプール受けのスプールメタルのサイズも違うため、クリックホルダーが浮き上がってしまいます。

というわけで、10セルテートのスプールメタルをこんな感じで削ります。

そうすると05イグジストのクリックホルダーがピッタリ収まりましたヽ(´ー`)ノ

加工しないとクリックホルダーの右の壁にスプールメタルが当たってしっかり入りません。

10セルテート以降のダイワリールはスプールの厚みを若干変更したため、上記の通りスプール受けのベアリングサイズも変更になっています。

さらに10セルテート以降に以前までのRCSスプールなどを付けようとする場合、写真右のような金属ワッシャーをドラグノブとスプールの間に入れなければいけません。

でもこれを付けてもドラグノブを締め込むと、ドラグノブが結構沈んだ状態になって気になります。

金属ワッシャーにもうちょっと厚みがあればいいんじゃね?と、厚2mmのアクリルを切削して同じようなパーツを作ってみます(写真左)。

早速入れてみたところ、ドラグノブのクリック音がしません(´ー`;)

厚みを削っていくと、厚1.4mmくらいから締め込むとクリック音がするようになります。

ドラグノブのクリックリーフがスプールのラチェットに当たっていない様子。

試しに10セルテートにRCS2506スプール、05イグジストのドラグノブで留めてみたところ、金属ワッシャーなしでいけるではないか!

私は釣り場でラインブレイクした場合、ラインシステムを結び直すのではなくスプールごと交換してしまうので、金属ワッシャーだと落っことして紛失してしまう可能性が少なからずあります。

金属ワッシャーいらないなら、05イグジのドラグノブを使う方向でいきまっしょい。

なお、今回ゲットしたハイギア化10セルテート2500、状態としてはめちゃくちゃ良いわけではありませんが、悪くもない感じです。

でもタックルベリーなんかで売っているものより遙かに良い状態です。

結構最近ハイギア化したようで、たぶんギアの状態は良いんでしょう(中開けてないので不明です)。

若干ギアが噛み合う時のゴリ感があるので、実際に使ってみて気になるようだったらフルメンテしたいと思います。

マグシールドどうするのって?

(ヾノ・∀・`)イラナイ、イラナイ

ダイワがCMで言っているほどの効果はありませんよ(´ー`;)

JAROに訴えられたら負けるんじゃないかと(ノ∀`)

2015年06月09日

DIY小ネタ

今年の東京湾奥干潟デイウェーディングはあまりにも調子が悪く、5月も渋かったけど、まさか6月に入って5月のがマシだった!となるとは思わなかった!

というわけで、ほとんど釣果が出せていないため、最近DIYっぽい事した小ネタ的なものをいくつか…。

私が使用しているフローティングベストはマズメ レッドムーンライフジャケット4なんですが、今時の良いフローティングベストには大概入っている便利な機能を最初に入れたフローティングベストだと思います。

故に後発のフローティングベストは改良されており、マズメ レッドムーンライフジャケット4は機能的には申し分ないんだけど…てな所が結構多い。

ちょこちょこ改造記事はアップしていますが、ずっと気になっていた部分をこのたび着手。

まず購入したのがコレ。

プラスチックバックルの50mmタイプで、両端アジャスター付きです。

だいたい200~300円くらいで買えますが、通販の送料込みだと探した中ではヨドバシのモンベル製が一番安くて良さそうだったのでコレで。

マズメ レッドムーンライフジャケット4は腰サポートベルトが付いており、これを締め込むと腰でフローティングベストの重量を支えられるので、肩への負担が大幅減出来ます。

ただし痩せている人は無理です。

どんだけ締め込んでもスッカスカ。

冬のナイトウェーディングでネオプレーンウェーダーの中にどっさり着込んでもスッカスカ(´Д`;)

公式の説明には、フローティングベストを着た後にサポートベルトの締め込み具合を調整出来ます。とありますが、これも無理です。

装備を一切身につけていない状態なら出来なくもない感じですが、ルアーやらを入れた状態ではとても締め込めません。

以上のように問題だらけの腰サポートベルト。

なので、まずはバックルを上記で購入した両端アジャスタータイプに変更。

これで両側から締め込む事が出来るので、着た後でもコツはいるものの調整出来るようになりました。

さらにドリンクホルダーやらプライヤーホルダーを外し、フローティングベストの後ろ側のマジックテープでループ止めされている部分も外し、ベルトを限界まで最短距離で通せるようにしました。

これで薄着でも腰で支えられるように。

このランバーサポートベルトは登山リュックを参考にしたと思うんですが、もうちょっとなんとかならなかったのかなぁ。

APIAのフローティングベストはココ良さそうです。

自作ロッドホルダーの角度を調整し直しました。

簡単な調整に見えますが、肩ベルトバッグの縫い直しを必要とするため案外大変(´∀`;)

ロッド末端をうまいこと引っかけられる位置を見つけたので、かなり収まりが良くなりました。

だいぶ前にマグバイト マグタンクアーミーXLをプチ改造しました。

まず底のウレタンフォームを引っぺがし。

底のサイズをノギスをあててアバウトに計り、Illustratorで何種類かのパスデータを作って印刷し、ピッタリのサイズを出します。

88mm x 177mm x R10mmでピッタリサイズでした。

上記の印刷したデータを元に厚0.75mmのダイソーで売ってるプラ板と厚0.3mmのアルミ板をカットします。

仕切の厚2mmのアクリル板をピッタリなサイズにカット。

さらに底板にスリットを入れ、仕切のアクリル板との接着面積を増やしてエポキシで接着。

重要なのはアクリル板の高さを1mm程度低くする事。

こうするとフックが仕切板の上に引っかかった状態で蓋を閉じても、フックが邪魔で蓋が浮き上がる事がなく、浸水せずに済みます。

この仕切板を入れてから浸水することはなくなりました。

ルアーも取り出しやすいし、公式で仕切板入れたタイプも作って欲しいなぁ。

CNCの電源ボックスが飛んで早数ヶ月…。

電源ボックスの中身を個別で購入して直さないとなぁ。と思いつつ、円安で買うのを躊躇(´Д`;)

でも自作ルアー作りたいなぁ。と、むかーしに作ったヤツでリップが折れてしまったのをリペアしてみることに。

CNCを持っていない時代に手で削って作ったヤツでかなり釣れたんですが、リップを適当なプラスチックで作ったために折れてしまいお蔵入り。

リップをアルミ製に変更してエポキシで止め、あとはヤスって整えればまた使えるかなー(´∀` )

ついでに中華通販で激安で買ったは良いものの、シャローエリアが多い浦安だと微妙に使いづらい旧ナブラシ○ットを改造してみることに。

とりあえずボディ後方のフィンを削ってシャローでもダート出来ないものか。とやってみたものの、ラインアイが後方すぎて浮き上がりが遅い=抵抗が大きい。

ので、ラインアイを前方に追加。

強度的に問題ありそうだけど、何事もチャレンジ。

かなーり昔の釣果データを見てたら、この時期のデイで30~45分くらい限定特定ポイントでドドドと釣れる。

そう、例年は…。

例年は…。

…。

ちっちゃくて見づらいかもしれませんが、右上のひょろっとしたのはシーバスが吐いたイワシ。

10cm弱くらいのルアーサイズ。

今年皆無\(^o^)/

というわけで、ほとんど釣果が出せていないため、最近DIYっぽい事した小ネタ的なものをいくつか…。

私が使用しているフローティングベストはマズメ レッドムーンライフジャケット4なんですが、今時の良いフローティングベストには大概入っている便利な機能を最初に入れたフローティングベストだと思います。

故に後発のフローティングベストは改良されており、マズメ レッドムーンライフジャケット4は機能的には申し分ないんだけど…てな所が結構多い。

ちょこちょこ改造記事はアップしていますが、ずっと気になっていた部分をこのたび着手。

まず購入したのがコレ。

プラスチックバックルの50mmタイプで、両端アジャスター付きです。

だいたい200~300円くらいで買えますが、通販の送料込みだと探した中ではヨドバシのモンベル製が一番安くて良さそうだったのでコレで。

マズメ レッドムーンライフジャケット4は腰サポートベルトが付いており、これを締め込むと腰でフローティングベストの重量を支えられるので、肩への負担が大幅減出来ます。

ただし痩せている人は無理です。

どんだけ締め込んでもスッカスカ。

冬のナイトウェーディングでネオプレーンウェーダーの中にどっさり着込んでもスッカスカ(´Д`;)

公式の説明には、フローティングベストを着た後にサポートベルトの締め込み具合を調整出来ます。とありますが、これも無理です。

装備を一切身につけていない状態なら出来なくもない感じですが、ルアーやらを入れた状態ではとても締め込めません。

以上のように問題だらけの腰サポートベルト。

なので、まずはバックルを上記で購入した両端アジャスタータイプに変更。

これで両側から締め込む事が出来るので、着た後でもコツはいるものの調整出来るようになりました。

さらにドリンクホルダーやらプライヤーホルダーを外し、フローティングベストの後ろ側のマジックテープでループ止めされている部分も外し、ベルトを限界まで最短距離で通せるようにしました。

これで薄着でも腰で支えられるように。

このランバーサポートベルトは登山リュックを参考にしたと思うんですが、もうちょっとなんとかならなかったのかなぁ。

APIAのフローティングベストはココ良さそうです。

自作ロッドホルダーの角度を調整し直しました。

簡単な調整に見えますが、肩ベルトバッグの縫い直しを必要とするため案外大変(´∀`;)

ロッド末端をうまいこと引っかけられる位置を見つけたので、かなり収まりが良くなりました。

◆◇◆

だいぶ前にマグバイト マグタンクアーミーXLをプチ改造しました。

まず底のウレタンフォームを引っぺがし。

底のサイズをノギスをあててアバウトに計り、Illustratorで何種類かのパスデータを作って印刷し、ピッタリのサイズを出します。

88mm x 177mm x R10mmでピッタリサイズでした。

上記の印刷したデータを元に厚0.75mmのダイソーで売ってるプラ板と厚0.3mmのアルミ板をカットします。

仕切の厚2mmのアクリル板をピッタリなサイズにカット。

さらに底板にスリットを入れ、仕切のアクリル板との接着面積を増やしてエポキシで接着。

重要なのはアクリル板の高さを1mm程度低くする事。

こうするとフックが仕切板の上に引っかかった状態で蓋を閉じても、フックが邪魔で蓋が浮き上がる事がなく、浸水せずに済みます。

この仕切板を入れてから浸水することはなくなりました。

ルアーも取り出しやすいし、公式で仕切板入れたタイプも作って欲しいなぁ。

◆◇◆

CNCの電源ボックスが飛んで早数ヶ月…。

電源ボックスの中身を個別で購入して直さないとなぁ。と思いつつ、円安で買うのを躊躇(´Д`;)

でも自作ルアー作りたいなぁ。と、むかーしに作ったヤツでリップが折れてしまったのをリペアしてみることに。

CNCを持っていない時代に手で削って作ったヤツでかなり釣れたんですが、リップを適当なプラスチックで作ったために折れてしまいお蔵入り。

リップをアルミ製に変更してエポキシで止め、あとはヤスって整えればまた使えるかなー(´∀` )

ついでに中華通販で激安で買ったは良いものの、シャローエリアが多い浦安だと微妙に使いづらい旧ナブラシ○ットを改造してみることに。

とりあえずボディ後方のフィンを削ってシャローでもダート出来ないものか。とやってみたものの、ラインアイが後方すぎて浮き上がりが遅い=抵抗が大きい。

ので、ラインアイを前方に追加。

強度的に問題ありそうだけど、何事もチャレンジ。

◆◇◆

かなーり昔の釣果データを見てたら、この時期のデイで30~45分くらい限定特定ポイントでドドドと釣れる。

そう、例年は…。

例年は…。

…。

ちっちゃくて見づらいかもしれませんが、右上のひょろっとしたのはシーバスが吐いたイワシ。

10cm弱くらいのルアーサイズ。

今年皆無\(^o^)/