2025年04月07日

ガチ自作トップチニング用ロッド その4 完成

前回までの

2025/01/27

2025/02/15

2025/03/17

引き続き、ガチトップチニング専用ロッド作りです。

今回はロッドの完成まで持っていきます。

まずはガイドを固定するためのスレッド巻き巻き…なんですが、おっさんになると老眼で細かすぎて見えない!

ジェネリックハズキルーペ(拡大鏡)を使って巻き巻き…とても目が疲れます。

おまけにスレッド巻きが久々すぎて、レベル1からやり直しって感じでムズい。

今回はaliexpressで買ったダークグレーのスレッドを使っていますが、わずかに緑掛かっているのもあり、どう見ても海苔カラーです。

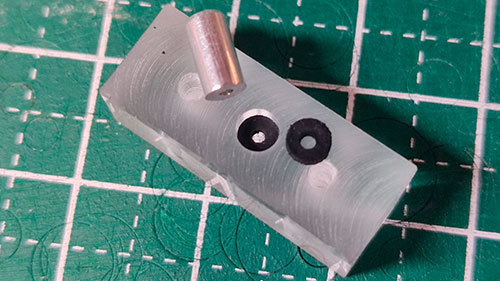

ティップ部の末端は保護も兼ねてスレッドを巻いていますが、そのままではフィニッシングモーターで掴めません。

なので、印籠芯が必要となります。

マグナムクラフトのLG2-6820は最初から2ピース化されていて、印籠芯も接着されている状態なので、別で用意する必要があります。

こういう治具は3Dプリンターがあるとサクッと作れて大変便利。

エポキシでコーティング。ぐるぐる pic.twitter.com/Xzf9bMpWOF

— さ (@DIY_seabass_SA) March 17, 2025

ぐるぐるぐるぐる…。

エポキシは東邦産業エポキシ(アマゾンリンク)を使っています。

自作フィニッシングモーター使い勝手とても良い。

コーティング出来ました。

今回のガイドは譲り受けた初代シルベラードのティップ部が2本あり(ソリッドティップ化+先端折れ補修)、ソリッドティップ化した方は使用機会がほとんどなくなっていたので、こちらのガイドを引っ剥がして使いました。

なので、チタントルザイトのトップ4mm径かな?

バットガイドは6.8ft(実測6.5ft)なので、1個で良いだろう。とT-RVTG6(アマゾンリンク)をチョイス。

ガイド位置はフジのTACKLE PLUS+(公式リンク)のカタログを参考にセッティングしています。

釣具屋などに本という形で無料配布されているので、ロッドビルディングやってみたい!って方は、このカタログをゲットするとやる気が湧きます。

基本的なことが全部書かれているので、この本があれば沼にハマること間違いなし。おのれフジめ。

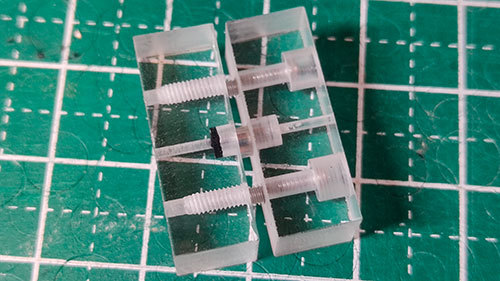

私は「開かないスナップ」を使ってルアーフィッシングをしているので、市販のフックキーパーではスナップがホールド出来ない。

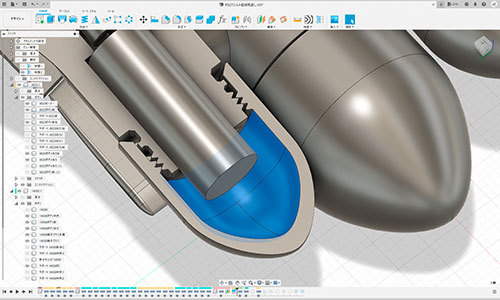

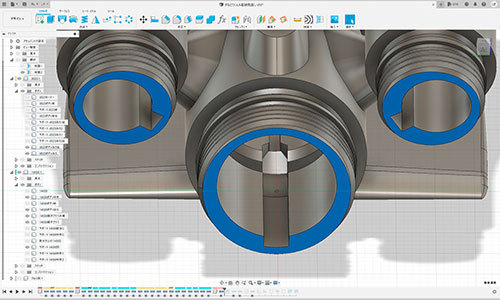

なのでオリジナルフック&スナップキーパーを自作して使っているんですが、今回は新しい方式でやってみよう。と3Dプリンター使って作ってみました。

ホールドする際にロッドに傷がつかないようにオリジナルステッカーも。

3Dプリンター版でも機能は問題なく使えていたわけですが、ヤスリ掛けなどしても積層痕を消すにはアレコレやらないとダメでして…。

デザインや外見はあんまり気にしない方ですが、せっかくガチロッドをがんばって作ったのに最後がコレじゃぁなぁ!というわけで、どの誤家庭にもあるCNCでアルミ削り出し。

うむ。自己満足。

さて、実際の使い勝手なのですが…。

リールシート直上のバット径が9mm程度で、初代シルベラード762MLの10.4mm程度と比べてもだいぶ細い。

そのためキャスト時のバットで溜めての射出感が結構頼りない。

マグナムクラフトLG2-6820はmax20gまでのスペック表記ですが、「いやいや、さすがに盛りすぎだろー。投げられるけどイイトコ15gまでじゃね?」って感じがします。

私はベイトでもバットに溜めて振り切るので、この溜めが感覚的に半減したみたいな感じのキャストフィーリングです。

でも35t+40tの割と高弾性に近いカーボンを使っているようなので、だるんだるんな感じは全くなく、シャープな振り抜けと収束です。

飛距離は長さがシルベラード換算6.8ftくらい(実測6.5ft)なので、結構短いというのもありますが、初代シルベラード762MLと比べると落ちます。

これは10gくらいまでのトップルアーでも感じられます。

ただ実測66gという超軽量で短くなった分、取り回しが良く、アクションの楽さは桁違い。

まさにトップチニング専用ロッド。

その他では、地味ですがこだわったリールシートからロッドエンドまでの長さやEVA形状などは想定通りで大満足。

特に初代シルベラード762MLのリールシート直下のEVAは、ほぼ単純なテーパ形状で、手の小指球(手のひら小指側のロッドが当たる部分)が固定されずに滑りやすいんですが、自作ロッドはココにわずかな瀬を作っているため、アクション掛けたときのホールド感が桁違い。

余計な握力を使わずに済むのもあり、疲労感は大幅軽減。

初代シルベラード762MLのEVAも作り直したいくらいの差です。

まだシーズンインにはだいぶ早いですが、なんとかトップで1匹出せたのでファイト感も。

初代シルベラード762MLと比べると、ビビるくらい曲がります。

最初なのもあってちょっと焦りました。

またバットが細くて軽いということはパワーもだいぶ低いです。

個人的には初代シルベラード762MLはキャストフィーリングと感度に全振りで「ファイトを楽しむロッドではない」と思っています。

そのため、ファイトを楽しむならマグナムクラフトLG2-6820のこのロッドの方が桁違いに面白いです。

個人的に曲がるロッドが好きなので「パワーがない」と同じくらい、「そうそう、これくらい曲がって楽しませて欲しいんだよー」となりました。

トップチニング専用ロッドで常にアクションし続ける反復動作から、反復の単語である Iteration がロッド名です。

今回ガチでロッドビルディングしてみましたが、ルアー作り同様、最初から最後まで作ってみると、その分野の自分の中での解像度がものすごく上がったのを実感します。

考えば考えるほど「あーなるほどなー」と腑に落ちる部分が見えてきて実に楽しいDIYでした。

もう欲しいロッドはそんなにないのに、無駄に作りたくなっちゃいます。

ロッドビルディングに関しては、国内でもパーツが揃っていますし、aliexpressなど海外通販を利用して安く揃えることも出来ます。

興味がある方は是非チャレンジしてみて欲しいです。

楽しいゾ~(悪魔の囁き)

2024年05月22日

SJCAM SJ20暗所性能比較

ここ4年ほど、ナイト釣行撮影はSTARVISセンサー搭載の圧倒的暗所性能なcaddx dolphinというアクションカメラを使用していました。

2020/06/28

購入当時4000円ほどの破格にして、暗所性能は他を圧倒するほど抜群でとても気に入っていたんですが、使い勝手の悪さや、USB端子がさすがに瀕死になり、代替機を探し続けておりました。

そもそもSTARVIS搭載のアクションカメラはとても少なく、SJCAM C200なども購入してみたものの、センサー自体の感度性能があまり高くないのもあり、caddx dolphinの代わりにはとてもならず。

そんなおり、最近SJCAM SJ20(公式リンク)というアクションカメラの存在を知り、勢い余って購入してしまいました。

センサーなどは公表されていないものの、昼間撮影用の普通のセンサーと、夜間撮影用のたぶんSTARVISセンサーの2つのセンサーが搭載された2眼構成で、アクションカメラとしては非常に珍しいです(スマホでは3~4眼レンズは一般的になってますよね)。

暗所撮影はカメラにとって鬼門と言える環境で、重要な点は主に3つ

・レンズの明るさ

・センサーの感度性能

・センサーの大きさ

最近のフラッグシップアクションカメラの中では、Insta360 Ace ProやOSMO Action4など、1/1.3インチセンサーのアクションカメラにしては大型センサーとSoCの補正によって暗所撮影が結構出来るものが増えてきましたが、それでもSTARVIS搭載の暗所特化カメラには限界性能では全く及びません。

ナイト釣行の場合(特にウェーディング)は本当に真っ暗な超限界暗所撮影となるため、海面やロッドを映すには現状のアクションカメラではSTARVISのような超高感度センサーを積むしかないのです。

手持ちのアクションカメラで撮影比較するためのマウンターを作って撮影してきました。

比較対象は左から

caddx dolphin(超暗所特化型)

SJCAM C200(STARVISセンサー搭載アクションカメラ)

Yi4K(GoPro4とほぼ同一構成)

SJCAM SJ20

です。

今回はそれなりに動画を編集したので字幕付きでyoutubeにアップしました。

SJCAM SJ20以外の設定は

Yi4K 1080p 30fps ISO6400 手ブレOFF 画角ワイド

C200 1080p 30fps 手ブレOFF 画角ワイド

またSJCAM SJ20の音量調整は1~8段階の4、Audio Noise reductionはONとなっています。

ネックマウント時に音量調整8にすると自分の声が完全に割れ、4だとちょうど良い感じですが、周囲の環境音はあんまり入りません。

音声ノイズリダクションをONにすると、風切音などはものすごく低減されますが、その他の音などがクニャクニャする感じは否めません。

この辺は音量調整6くらい、ノイズリダクションOFFで撮って、編集アプリケーションの方で調整した方が良いかも。

SJCAM SJ20の暗所撮影で気付いた事などをつらつらと。

youtubeにアップした動画をご覧頂けるとわかりますが、SJCAM SJ20の暗所性能は2024年5月現在で購入出来るアクションカメラの中ではダントツ性能だと思います。

caddx dolphinも暗所性能だけはすごいですが、設定がないに等しく、使い勝手がとても悪い。

おまけにどうやら廃番で売ってません。

またdolphinは可変フレームレートとなり、暗所ではフレームレートが15fpsくらいまで下がります。

SJ20は固定フレームレートで30fpsを維持し、様々な設定が可能で使い勝手が良いです。

(※クリックで等倍)

(※クリックで等倍)私の中の超限界暗所撮影ベンチマークとなっている、真っ暗テトラ撮影。

今までのアクションカメラではcaddx dolphinしか真っ暗テトラを撮影出来ませんでしたが、SJCAM SJ20は十分行けるレベルに達しています。

ただシーンによってはSJ20は下のゲインをあげてくれない事があり、dolphinの方が見やすい事があります。

またSJ20はノイズリダクションONでもノイジーが画質になりがちですが、その分解像感があります。

(※クリックで等倍)

(※クリックで等倍)SJCAM SJ20のナイトビジョンレンズではWDRが使えるので、白飛びを補正してくれます(HDRは使えません)。

dolphinは補正が全くないので、建物などの光が強い部分は豪快に白飛びします。

釣りでは比較的弱めのCOBライトでもdolphinだと魚が白飛びどころか発光体になってしまいます。

SJCAM SJ20はWDRもありますが、ISO補正などもあり、caddx dolphinと比べて解像感高くくっきりな映りです。

アクションカメラの暗所撮影手ブレ補正はかなり鬼門で、最近になってやっと使えるレベルになってきました。

これはSoCやアルゴリズムのアップグレードによるものかと思います。

SJCAM SJ20はそもそも明るいレンズ(デイレンズF2.0、ナイトレンズF1.3)というのもありますが、多少の光量があれば不自然な揺れなどなく良好な結果を得られます。

ただ手ブレ補正ONにしてしまうと、全体が若干暗くなって、解像感も眠くなりがちです。

それでもYi4Kだとギリギリ映るレベルの光量でも、手ブレ補正が効いたヌルヌル動くシーンが撮れるというのは進化を感じます。

結構凄いのが明るい街中くらいの光量があれば、デイレンズでも手ブレ補正ONで十分見られる映像が撮れます。

むしろデイレンズの方が手ブレ補正が効いていて、良好な画質の印象を受けます。

釣りでのデイレンズ、ナイトレンズの切り替えタイミングは、朝マズメ、夕マズメなどで「暗いけどライト炊いてルアー交換するほどじゃない」というシーンでは、デイレンズでまだ十分キレイです。

普通のアクションカメラでは、この明るさだと手ブレ補正が破綻し始めたり、画面全体が暗くて何が何やらになりますが、SJCAM SJ20ではデイレンズでまだいけます。

私が使う範囲の暗所撮影では、やっとcaddx dolphinの後継機が見つかった!と言えますが、やっぱり不満点も結構あります。

今回は映りに関しての不満点のみを。

画角が狭い。

SJCAM SJ20の広角端が135度ですが、普通のアクションカメラは150度前後あるので、基本的に狭いです。

ここに歪み補正や手ブレ補正をONにすると、さらに狭まります。

釣りの場合、ネックマウントで手ブレ補正ONにすると、かなり狭く、手が画面いっぱいに映ってしまって、海面がほとんど見えません。

手ブレ補正OFFの画角で、普通のアクションカメラの手ブレ補正ONの画角くらいになります。

画角に関してはちょっと厳しいです。

ただ歪み補正は優秀で、補正によるくにゃくにゃとした不自然な歪みなどは見られず、直線的なものは違和感なく歪み補正が効きます。

また歪み補正による画角の縮小は小さいので、釣りでのネックマウントなど、それほど揺れが発生しないのであれば、歪み補正ON、手ブレ補正OFFが現実的な使い方かなーと。

ISOはオート~100~3200まで設定できますが、ISO800以上ではシーンによってチラつきが発生します。

オートが優秀なので、明るさよりも低ノイズを優先しない限り、オートで問題ありません。

逆に800以上の固定設定は、上記のチラツキもありほとんどのシーンで必要を感じません。

その他映り以外でも不満点はまだありますが、暗所性能に関してのファーストインプレッションはこんなところです。

caddx dolphin欲しかったけど買えなかったや、caddx dolphinの後継機を探しているのであれば、十分選択肢になります。

釣りのナイトゲームなど、超限界暗所撮影の需要は多くないと思いますが、そんなニッチ市場に答えてくれるSJCAMありがとう!そしてもっとニッチなアクションカメラ出して!

でも最後に一つ。

公式サイトのこの画像、この状態で5mまでの防水がある。みたいな感じに見えるけど、コレ絶対アカンやつ。

付属保護ケースは3つあり

・本体時のみ保護ケース

・本体+付属外部サブバッテリー時の保護ケース

・本体+付属外部サブバッテリー時の完全防水ダイビングケース

で、5mまでの防水は本体時のみの保護ケースで、本体+付属外部サブバッテリー(画像の状態)は、バッテリー端子周辺に防水機構がないので浸水してしまう。

公式のこの画像見てヤッちゃう人いるんじゃないかなぁ。

その他の使い勝手など、もしかしたら続くかも!

公式サイト以外の購入はアマゾンだとこの辺です。

SJCAM SJ20

2023年07月09日

飛距離計測:SV&マグZ&ブースト

前回の

2023/06/27:ダイワSVブースト徹底解説

に続き、ダイワベイトリールのSV、SVブースト、マグZ、マグZブーストスプールの投げ比べ&飛距離計測を行ってみました。

前回の記事で各スプールの理論的な特性を数値から確認出来たので、今回は実践的な検証です。

百聞は一見にしかず。で動画にしました。

所感としては、やはりSVブーストは相当ピーキー。

使用したシンカーが自作21.3gなので、SVブーストには荷が重いのかもしれませんが、それにしたってブレーキ10でもかなりバックラッシュします。

ブレーキ11で7~8割キャストが成立、フルキャスト安定はブレーキ12まであげないと無理でした。

当日のコンディションが追い風8~9m/sでかなり爆風だったのが逆にラインテンションがかからず、SVブーストの強いバネが戻った瞬間、スプールの回転放出に追いつかなかった可能性もあるかもです。

前回の記事からSVブーストの強いバネが戻った後、SVに比べブレーキ抵抗が75%くらいに下がるのは間違いないわけですが、実践感覚では50%以下な感じです。

ただ強いバネが戻った直後のバックラッシュさえ防げれば、SVブーストは後半の伸びがあるのですごく飛びます。

今回の計測に使った基本装備は以下の通りです。

ロッド:17Silverado762ML(公式リンク)

リール:17スティーズA

スプール径:34mm

シンカー:自作21.3g + 目印用リボン

計測機器:デジタルデプスチェッカー(アマゾンリンク)

今回は基本的にチニング装備ですが、シンカーは普通のチニングに比べると相当重めになっています。

またロッドのシルベラード762MLは穂先5cmほど折れたのを補修したので、実際は752MLといったところ。

公式には背負える重さが3~16gとなっていますが、シンカーなら20gオーバーも動画の通りフルキャスト出来ます。

各スプールの解説&所感。

SVスプール

私がチニングや普通のシーバスで使っているのがSVスプールで、釣行時期や釣り方によってPEを変えています。

今の時期はエイが多すぎて高いラインはもったいないので、安いダイソーPEを使用。

ダイソーPEは「良いPE」と比べて太いので、飛距離計測には向いていません。

今回使用したのはPE1.0号ですが、感覚的にはPE1.5号くらいの太さがあり、今回の計測ではだいぶ飛距離が落ちていると思います。

「良いPE」なら+10mくらいイケてるんじゃないかなぁ?というのが正直な感想で、かなりハンデがあると思ってOKです。

SVスプールは非常に素直なスプールですが、私の感覚では15gくらいまでがスペック上限だと思います。

なので今回の21.3gはスペックオーバーな感じがありますが、それでも十分使えます。

素直なので、ブレーキセッティングさえ間違わなければバックラッシュも起きづらい優秀なスプールです。

飛行中にスプール周辺のラインがちょっと暴れて親指にピチピチ当たる場合、稀にバックラッシュするギリギリの設定となります。

今回のブレーキ4はこの設定で、3にするとフルキャストは高確率でバックラッシュします。

SVスプールはSVブーストと比べると後半の失速感があります。

そのため初速でどれだけ稼げるかが飛距離に直結します。

SVブーストスプール

前回の記事の計測データからもピーキーなのはわかっていますが、何度使ってもやっぱりピーキーです。

SVブーストの強いバネは測定データから速攻戻るのは間違いなく、戻った瞬間が最大の難関となります。

一般的なルアーの場合は空気抵抗が強いのでこの動画ほどバックラッシュしないと思いますが、シンカーやメタルジグの場合、初速や空気抵抗の低さからSVブーストでは15gくらいが扱える上限な感じがします。

逆に強いバネが戻った直後さえ乗り切れば、後半の伸びは他のスプールに比べてもダントツです。

あくまで今回の計測方法にSVブーストがマッチしていなかっただけで、普通のハードプラグやもっと軽いシンカーなら、たぶんSVブーストが最高もアベレージも頭一つ抜き出ていたのではなかろうか。

でもなぁ、個人的にはSVブーストの強いバネ(200~240g)が強すぎるので、強いバネはマグZのバネ(35~120g)くらいのを入れてほしい。

マグZスプール

ダイソーPE 1.5号なのでハンデはあるものの、かなり健闘したと言える。

「良いPE」ならマグZブーストと張り合えるほどイケた感じもあります。

使用感は良くも悪くもなく普通で、ちょっと粘っこく失速感があります。

軽量ルアーはSVスプールには負けますが、20g以上の重量ルアーならマグZスプールの真価を発揮と言ったところ。

今回計測した21.3gシンカーだと私はSVスプールを使いますが、これが25~30gになったらマグZスプールを使います。

ちょっと余談になりますが、マグZ&マグZブーストと、SV&SVブーストはベアリングサイズが違います。

マグZ&マグZブーストの方がベアリング径が大きく、SV&SVブーストに比べると回転が渋いです。

その分耐久性や慣性が効きやすいという特性があるんですが、ベイトリールのスプールサイズくらいだとSV&SVブーストの小径ベアリング&カラーの方がガンガン回るので個人的には好みです。

なおHLCもSV&SVブーストと同様のベアリングになっているので、HLCがピーキーと言われるのはインダクトローターだけではなく、良く回るベアリングも理由の一つです。

マグZブーストスプール

今回の計測で個人的に一番好みだったのが、マグZブーストです。

使っていて飛距離、安定感ともに抜群で、PE1.5号でも気持ちよく飛んで優秀でした。

ブーストの強いバネ、弱いバネもそれぞれギリギリではない安全マージンを残したフィーリング。

SV->SVブーストがかなりピーキーになったのとは違い、マグZ->マグZブーストは気持ち良い正当進化と言えます。

シーバスで使うならオススメなスプールです。

今回の計測はダイワベイトリールとしては割と意地悪なラインで、SV&SVブーストには重たく、マグZ&マグZブーストにはちょっと軽い、絶妙な重量とも言えます。

SVブーストにはコンディション的にも厳しい結果でしたが、前回の記事からの計測データと合わせて、面白い実戦データが取れたと思います。

SVブーストに関しては今回で一旦終了になりますが、シマノのベイトと比べてどっちが飛ぶの?とかの実験はやってみたいなー。

2022年02月27日

モアザンブランジーノ アーバンサイド「ベイト」カスタム その3

その1、その2に引き続き、初代モアザンブランジーノ アーバンサイドカスタム87LMLをベイト化します。

グリップが終わったので次はガイド。

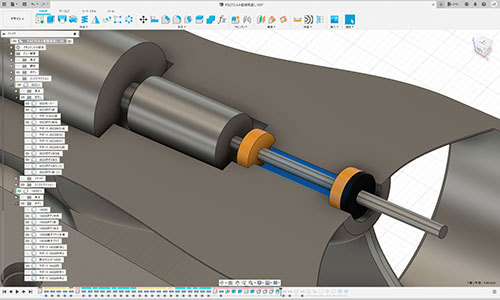

ガイドはスレッドを巻いてエポキシでコーティングするわけですが、この際、エポキシの偏りを防ぐためにフィニッシングモーターというロッドをぐるぐる回す機械が必要です。

専用品で5000円ちょっとくらいからあるんですが、DIY脳が「作れ!作れ!」とささやくので自作することに。

タミヤのギアボックス、手持ちの素材と3Dプリンターを使って作りました。

中華の超小型旋盤用スクロールチャックの軸(M12x1.0)を3Dプリンターで作り、軸のセンターをギアボックスに繋げて、あとは電池ボックスなどを繋いで回転部分は完成。

こんな感じでくるくる回ります。自作フィニッシングモーター pic.twitter.com/Wzr3oOSrzs

— さ (@DIY_seabass_SA) February 27, 2022

ガイドは中華の安物ベイト用ガイド。

ブランジーノにそんな安物ガイド使うなよ!って話なんですが、違いがわかるほどベイトロッド使いこなせていないので(;´Д`)

しかもトップ、1~2番ガイドの3つはそのままで、3番ガイド以降のみベイトロッド用ガイドに変更。

スピニングとベイトだとスパインが反転しますが、ティップ部のガイドを残すとセオリーと逆に。

そ、それも味だし!

スレッドはもちろん単色のシングル。

多色とか無理。そんな腕ないです。

で、ぐるぐるエポキシの刑。

これムズいなぁー、下のスレッドが下手だとどうしてもヨレっぽいのができちゃう。

市販品のプロが作ったのと結構な差が…。

ガイドはへにょへにょの下手っぴだけども、これにて完成。

モアザンブランジーノ アーバンサイド「ベイト」カスタム 87LML

いざ試投!

良く言えば素直、悪く言えばめちゃくちゃ普通な感じ。

ほとんど違和感なく気持ち良く使えるってのは何よりも重要だと思うので、結構良い出来なのではなかろうかと。

厳しい目線で言えば、若干ガイドの重みを感じる。

中華のステンレスガイドというのもあるし、ベイトロッドの中ではガイド径がちょっと大きめというのもある。

でも割とシャキッと振れるし、ブレーキセッティングをピーキーにしなければベイト初心者な私でもバックラせずに投げられる。

その2でリールシートパーツを作る際、師匠のところに行ったら

師匠「使ってないベイトロッドあげるよ!」

わたし「いやいや、そんなの頂けませんよ!」

師匠「いいよいいよ、ほんとに使ってないから!」

とバスロッドでも頂けるのかなぁ?と思ったら、20年ほど前のとは言え、モアザンのベイトロッドを頂いてしまったのでした。

そんなわけで、今回作ったモアザンブランジーノ アーバンサイドベイトカスタムと、モアザンシューティングマスターBTの投げ比べ!

アーバンサイドベイトカスタムの方は8.7ftでLMLな硬さ。一人ベイト試投会してきた pic.twitter.com/sGbOI4OWNx

— さ (@DIY_seabass_SA) February 26, 2022

ずーーとスピニングでシーバスやってると、ベイト化してもロッドに違和感なく扱えます。

12gくらいのミノーもちゃんとロッドにのせて投げられるので、9ft以上に比べたら短いけど、ベイト初心者な私でも気持ちよく振れます。

一方シューティングマスターBTの方は8ftで、同じくらいのLクラスなのにハリが強くて硬い。

また短いのもあって同じ12gくらいのミノーだとロッドにのせきる前に投げちゃう感じで、今の私ではもっと練習しないと気持ちよく扱えない。

ただ短くハリが強いので、アクションはアーバンサイドベイトカスタムに比べてかなりかけやすい。

15~20gくらいのロリベやブレードなんかを扱うならこちらのロッドの方が良さそう。

まだまだベイト初心者の私ですが、やっとLクラスで扱いやすいシーバス向けベイトロッドを手にすることが出来ました。

ロッドビルディングも初めての経験だったので、色々至らない部分が目立ちますが、自分で手を加えたモノってのはなんとも言えない所有感が生まれますね。

今後コレでシーバス釣るのが楽しみー。

2021年08月21日

SJCAM C200撮影比較

SJCAM C200というアクションカメラを買ってみました。

アマゾンマケプレでクーポン&ポイントバックでaliexpressの最安値より安いくらいのお値段だったので。

なぜこのSJCAM C200を買ったかというと、イメージセンサーにSTARVISのIMX335が使われているが大きい。

今メインで使っている釣り用アクションカメラはYi4KとCaddx Dolphinの2つ。

昼間はYi4K、夜はCaddx Dolphinと使い分けているんですが、朝マズメや夕マズメなどの微妙な時間帯、特に夕マズメの暗くなっていく時間帯で使うカメラが結構難しい。

Yi4Kは光量あるところでは綺麗なんだけど、光量が落ちると途端に真っ暗で何が何やらで厳しい。

Caddx DolphinはSTARVIS IMX307で夜間性能は抜群だけど、SoCがダメで昼間は10年前の携帯カメラくらいの性能しかない。

装着し直すのも面倒だし…で、この合間を埋められるかもしれないSJCAM C200に飛びついたわけです。

私的に使いやすいように毎度おなじみFusion360とAdventurer3(3Dプリンター)でマウンターを自作します。

これを並べて配置して比較撮影しました。

左:Yi4K

中:SJCAM C200

右:Caddx Dolphin

せっかくなのでそれぞれのメインスペックも。

| SJCAM C200 | Yi4K | Caddx Dolphin | |

| イメージセンサー | IMX335 STARVIS | IMX377 | IMX307 STARVIS |

| SoC | Novatek 96660 | Ambarella A9SE75 | Realtek RTL8715AH |

| レンズ | F2.0 | F2.8 | F1.2 |

IMX335が0.59に対し、IMX307が0.24と倍以上の高感度。

ただ解像度はIMX335の方が上のため、光量さえあればSJCAM C200の方がセンサー的には綺麗。

アクションカメラの場合はセンサーだけではなく、SoCによる補正の差もかなり出ます。

Caddx Dolphinが微妙画質なのもココが原因かと。

いわゆる中華アクションカメラではイメージセンサーとSoCを見れば「どのくらい綺麗か」がある程度判断出来ます。

カタログスペックで4K60fpsと謳っていても、センサーとSoCが4K60fpsに対応していなければ偽画質となります。

またSoCによってはフルHDの1080pがものすごく汚いなども。

SJCAM C200のNovatek、Yi4KのAmbarellaはフルHDが綺麗に出力出来るSoCなので、私のようにフルHDをメインで使う場合はコレらのSoCが好ましい。

では早速撮影比較。

詳しくは動画内に入れていますが、昼は手ブレONで後はオートな感じ、夜は手ブレOFFで極力明るく映るように設定。

昼間はYi4Kがさすがの画質。

GoPro4~5くらいのスペックなので、綺麗で手ブレも結構効いています。

SJCAM C200は手ブレはちょびっとだけ効いている程度で、残念な手ブレ補正と言えます。

あと手ブレ補正ONにすると画角がかなり狭まります。

画質をもうちょっと期待しましたが、Caddx Dolphinほど汚くはないけど、綺麗とも言いづらい感じ。

それとかなり歪みがあります。

夜間は昼間と逆でさすがのCaddx Dolphinな明るさ。

ただCaddx DolphinはフレームレートがVFR(可変フレームレート)のため、超真っ暗なところだと20fpsくらいまで下がります。

あとVFRは編集出来るアプリが限られるので、かなり扱いづらいです。

SJCAM C200は一応STARVISではあるね…って明るさですが、もうちょっとがんばれなかったかなぁ。

ISOや夜間撮影用の設定がないので、現状如何ともし難い。

プレビューモニターだとCaddx Dolphinほどではないけど、録画された映像より数段は明るいので、今後のファームウェアのアップデートなどで夜間撮影専用の項目とか入って、ノイズは入るけど明るく映るよ!ってのを期待したい。

その他、SJCAM C200を軽く使ってみたファーストインプレッション。

本体のみで5mまでの防水性能があるので、雨くらいなら本体だけで問題ないみたい。

ただUSB給電で使う場合は、microSDやUSB type-Cコネクタの蓋を開ける必要があり、これだと防水はなくなっちゃいますね。

付属品で40mまでの防水ケースや、お手軽なマウンター用のケースもついてきます。

私はほとんど使う機会がなさそうですが、普通は結構便利かと。

マニュアルに日本語はありませんが、本体のUIには日本語設定あり。

タッチパネルモニターではないので、ちょっとクセがある操作感ですが、慣れれば問題はないです。

感度が低めなSTARVISではあるけど、それでも普通のセンサーに比べたら高感度寄りなのは間違いがないので、アーバンサイドな釣りで使いたい場合なんはか結構良い選択肢になるのではないかと思います。

今回の比較映像でCaddx Dolphinの高感度撮影の凄さが改めてわかりますが、Caddx Dolphinはぶっちゃけ人に薦めづらい…。

操作感や安定性などにかなり問題を抱える機種なので、SJCAM C200の方が扱いやすいです。

Aliexpressよりアマゾンマケプレのが安いくらいの値段なので、気になっていた!という方は特攻だ。

2021年03月16日

完成!自作ルアー回収機 すなどりくん4.1

ついに!

これまで何度もログを書いてきました自走式自作ルアー回収機すなどりくんがver.4.1になる事により完成いたしました!

な、長かったわ…。

今回はver.4.1の製作記です。

前回のログでは

2021/03/12

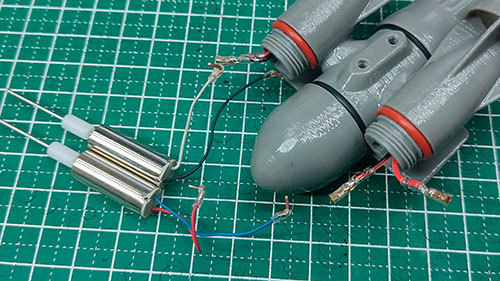

配線の何が厳しかったかというと、モーターから出る線を電池に繋げる部分。

メンテナンスを考えるとモーターを取り外したいが、モーター配線を電池ボックスへ直接入れると取り出しがかなり厳しい。

そこでモーター配線の頭部分(画像の青色選択部分)を広く取り、この中に配線をごちゃっと長めに入れちゃって、モーターが取り出せるレベルで長さを確保しておこうと。

どうせ設計を見直すなら。と、配線関連でもう一工夫。

配線を這わす溝を作るわけですが、今までは壁の厚みは一定だったので溝部分が薄くなっていました。

今回はモーターや電池の軸をズラし、溝部分を厚くして薄くならないように変更。

3DプリンターのAdventurer3でボディを出力し、セルロースセメントを筆塗りで防水処理。

気密チェック用の治具なども出力して、60psiほどの圧を掛け空気漏れ(浸水)チェックをクリア。

自分では配線溝は大きめに設計したと思っていたが、いざ組むとギチギチですっげー難しい。

なんとか電池ボックスの配線は出来た。

モーター配線はハンダ付けしようと思っていたが(取り外しもハンダ使う)、素材ボックスにあったヘッダーピン用のコネクタピンで取り外し行けるんでは?とチャレンジしてみるとギリいけた!

♂側は0.55mmの銅線を折り曲げて潰してでピッタリ。

これでモーター単体の取り外しが可能となり、メンテナンスも行いやすくなって大満足。

ただ加工は細かすぎて大変だった…。

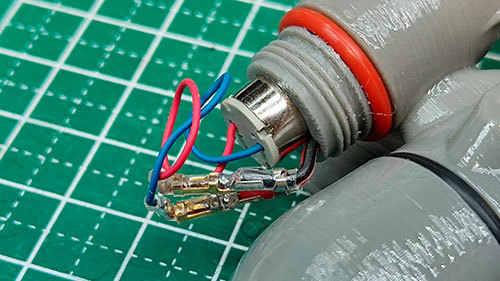

今回のすなどりくん4.1はモーター負荷を抑えるためもあり、軸をベアリング2つで支えます。

画像の金色がベアリング、青色がスタンチューブ構造のグリスが溜まる空間、右側のベアリングの外にある黒いのがゴムワッシャー。

ベアリングは外径3mm、内径1mm、厚み1mmの極小ベアリングのため、これを圧入気味に入れるのは超大変。

なのでこんな治具を作って圧入します。

内側のベアリングを入れた後、スタンチューブのグリス、外側のベアリングを圧入。

ゴムワッシャーは防水性を高める&外側のベアリングの保護目的。

しかしこのゴムワッシャーの精度が低いと、ゴムが抵抗となって回転がめちゃくちゃ渋くなる。

すなどりくん2で経験済み。

そのため精度高くゴムワッシャーを作る必要があり、それを行うための治具を製作。

外径3mm、内径1mm、厚み0.5mmのゴムワッシャー。

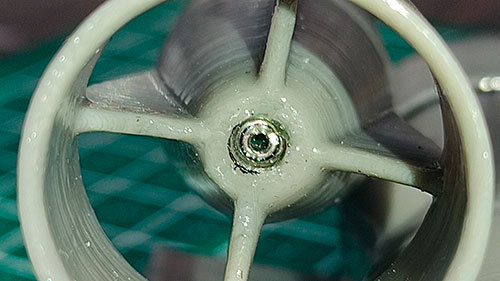

スクリューを取り付けて、ボディは一通り完成!

キャプチャー用の爪などを作って9割以上完成!

この状態で通電するのでチェックしてみると、リチウムイオン電池の3.7~4.2vでモーター回すとすんごいパワー。

直径20mmのスクリューでもティッシュが飛ぶくらいの風圧。

さすが双発エンジン!ツインドライブ!

では早速お風呂キャプチャーテストじゃ!

ツインドライブにより今までのようにロールしてしまう事なく、安定した推進力を得た!

しかも相当速い。

あとはモーターに角度を付けたことできちんと潜ろうとする。

フッキングはちょっと慣れが必要だけど、ほんのちょっとのラインスラックを作るようにトントンするとフッキングする事が多い。

底のワームをその場から動かさずにトントンさせる感じ。

満足感で言えば満点です。

久々にやりきった感めっちゃくちゃあります。

コレ売ってたら私欲しいわ!ってレベルまで到達しました。

防水も安定性も速度も満足出来るレベルです。

モーターの安定動作には抵抗とか入れた方が良いのかもだけど、これは電気関係小学生並の私では何をどうすれば良いのかわからんので、正直なところ力こそパワーのリチウムイオン電池で押し通る!で(;´∀`)

このすなどりくん4.1が完成するまでに印刷した、すなどりくん3からの残骸たち。

長かった…。

DIYでこれだけやりきった感あるのは久々ですよ。

当初は販売とかも考えていたんですが、1個作るのにとんでもない時間(主に3Dプリンターでの出力時間)がかかってしまうので、今回は販売はありません。

金型とか作って射出成形で市販化だ!とか、私にはそのノウハウも販路もないので、コレを見て「当社なら可能です!」ってところがありましたら、ブログ右上の方のメールからこっそりメール頂ければ、ルアーロストで泣くアングラーが減ると思いますので是非お願いします。

なんならツイッターのDMでも。

かなりややっこしい金型になるのは間違いないから、射出成形でもコストは上がってしまうかもですが…。

ここまで自作自走式ルアー回収機すなどりくんシリーズの製作記をご覧頂いた皆さま、お付き合い頂きありがとうございました。

もう1個くらい後日談的なログ書くかもですが、ひとまず完成であります。

2021年02月18日

自作ルアー回収機 すなどりくん2 完成するも…。

自走式自作ルアー回収機 すなどりくん2、実はだいぶ前に完成しておりました。

前回のログでは

二重反転プロペラの動作確認まで出来たので、実際のボディを作って組み込みます。

ボディ上部にCNCで削り出した浮力体の木材(桐)を追加して、バランス向上を狙っています。

これでいざお風呂スイムテストを行ってみたところ、まだまだ問題てんこ盛り。

まず最初の大きな問題が「これはやっちまったか…」と思うほど速度が出ない。

速度が出ないと流れに負けてルアーに到達出来ない、到達してもスナップをキャプチャーフックの奥深くまで取り込む事ができずにフッキング率が下がるなどなど…。

ギア比を多段で下げているため、モーターの回転に比べてプロペラの回転は20%くらいまで落ちている。

その分トルクを上げて水の抵抗に回転が負けないようにしているんだけど、二重反転プロペラの静圧にしては速度が出ていない。

ギア比を見直して40%くらいまで上げた。

しかしこれでも速度がそれほど変わらない。

ということは、プロペラの形状が悪いのか?とテストを繰り返していると、高トルクなのに水中に入れ続けるとモーターの回転数が少しずつ落ちていっている感じがある。

水の抵抗に回転が負けて、モーターが止まりそう。

何かがおかしい。とチェックをかけると、防水のスタンチューブ構造を守るための自作ゴムワッシャーの抵抗がどうやら大きい。

ちょっと緩いゴムワッシャーを作ってみると速度が倍以上にアップ。

これは精度出したゴムワッシャー作らなきゃアカン。

アクリルでこんな治具を作り、パンチで切り抜いたゴムを押し付け、卓上フライスを旋盤的に使って精度出るようにゴムワッシャーセンターに穴あけ。

さらに厚2mmのゴムワッシャーを厚1mm+0.5mmの2枚構造にし、厚1mmの方はちょっと大きめの穴、厚0.5mmの方はキツめの穴で抵抗と防水を両立させる設計に。

次にキャプチャーフックとアイを保持するアルミ板が重く、削り出した木材の浮力が足りずひっくり返る。

実際はすなどりくん2本体がPE本線に吊り下がる形になるので問題はない…だけど、出来れば単体でバランス良くギギャァァァァ!と突っ走って欲しい。

浮力体の設計を見直して大型化。

機体の横幅と同じにしているため、持ち運び時にこの浮力体が邪魔で収納しづらい。という事がない程度。

二重反転プロペラで機体安定性は上がった…上がったんだけど、内部ではモーターが高速で回転しており、どうやらこのジャイロ効果も込みで、まだまだ機体がロールしようとしてしまう。

それでもロールしようとする力は、すなどりくん1や2の初期ver.と比べると1/3以下で、調整次第でなんとかなりそう。

ロールしようとする方向と逆側の二重反転プロペラを大きくしたり、ロールするプロペラ側を小さくしたりのトライ&エラー。

数々の困難を乗り越え、ついに自走式自作ルアー回収機 すなどりくん2 二重反転プロペラの完成。

書ききれない事もまだまだあるんだけど、苦労話ばっかりってのも面白くないし省略。

うーん、やっぱり二重反転プロペラを使った割には速度も安定感も低い。

たぶん最大の原因は本体重量。

二重反転プロペラではギアを多段で重ねる必要があるため、どうしてもサイズが大きくなってしまう。

さらに3Dプリンターでボディをゼロから作っているため、強度や精度の問題で市販の射出成形品より分厚く重たくなってしまう。

ミニ四駆などで使われる130モーターのサイズや仕様もある。

すなどりくん2は私の製造環境や能力の限界に近いモノは出来た。

性能は満足するものにはならなかったけど、製造過程はとても勉強になった。

この仕様をこれ以上のモノに仕上げるには、現状の私では難しい。

性能アップを目指すには大きく仕様を変更する必要がある。

次回、すなどりくん3でまた会おう!

前回のログでは

2020/06/17

二重反転プロペラの動作確認まで出来たので、実際のボディを作って組み込みます。

ボディ上部にCNCで削り出した浮力体の木材(桐)を追加して、バランス向上を狙っています。

これでいざお風呂スイムテストを行ってみたところ、まだまだ問題てんこ盛り。

まず最初の大きな問題が「これはやっちまったか…」と思うほど速度が出ない。

速度が出ないと流れに負けてルアーに到達出来ない、到達してもスナップをキャプチャーフックの奥深くまで取り込む事ができずにフッキング率が下がるなどなど…。

ギア比を多段で下げているため、モーターの回転に比べてプロペラの回転は20%くらいまで落ちている。

その分トルクを上げて水の抵抗に回転が負けないようにしているんだけど、二重反転プロペラの静圧にしては速度が出ていない。

ギア比を見直して40%くらいまで上げた。

しかしこれでも速度がそれほど変わらない。

ということは、プロペラの形状が悪いのか?とテストを繰り返していると、高トルクなのに水中に入れ続けるとモーターの回転数が少しずつ落ちていっている感じがある。

水の抵抗に回転が負けて、モーターが止まりそう。

何かがおかしい。とチェックをかけると、防水のスタンチューブ構造を守るための自作ゴムワッシャーの抵抗がどうやら大きい。

ちょっと緩いゴムワッシャーを作ってみると速度が倍以上にアップ。

これは精度出したゴムワッシャー作らなきゃアカン。

アクリルでこんな治具を作り、パンチで切り抜いたゴムを押し付け、卓上フライスを旋盤的に使って精度出るようにゴムワッシャーセンターに穴あけ。

さらに厚2mmのゴムワッシャーを厚1mm+0.5mmの2枚構造にし、厚1mmの方はちょっと大きめの穴、厚0.5mmの方はキツめの穴で抵抗と防水を両立させる設計に。

次にキャプチャーフックとアイを保持するアルミ板が重く、削り出した木材の浮力が足りずひっくり返る。

実際はすなどりくん2本体がPE本線に吊り下がる形になるので問題はない…だけど、出来れば単体でバランス良くギギャァァァァ!と突っ走って欲しい。

浮力体の設計を見直して大型化。

機体の横幅と同じにしているため、持ち運び時にこの浮力体が邪魔で収納しづらい。という事がない程度。

二重反転プロペラで機体安定性は上がった…上がったんだけど、内部ではモーターが高速で回転しており、どうやらこのジャイロ効果も込みで、まだまだ機体がロールしようとしてしまう。

それでもロールしようとする力は、すなどりくん1や2の初期ver.と比べると1/3以下で、調整次第でなんとかなりそう。

ロールしようとする方向と逆側の二重反転プロペラを大きくしたり、ロールするプロペラ側を小さくしたりのトライ&エラー。

数々の困難を乗り越え、ついに自走式自作ルアー回収機 すなどりくん2 二重反転プロペラの完成。

書ききれない事もまだまだあるんだけど、苦労話ばっかりってのも面白くないし省略。

恒例のお風呂テスト。ルアーのキャプチャー方法は先端の爪をルアーのスナップに引っ掛けて回収する

— さ (@DIY_seabass_SA) June 19, 2020

自走式のためキャプチャーに失敗しても、少し引っ張っれば自動的に再チャレンジ pic.twitter.com/vdFrvZDrjQ

うーん、やっぱり二重反転プロペラを使った割には速度も安定感も低い。

たぶん最大の原因は本体重量。

二重反転プロペラではギアを多段で重ねる必要があるため、どうしてもサイズが大きくなってしまう。

さらに3Dプリンターでボディをゼロから作っているため、強度や精度の問題で市販の射出成形品より分厚く重たくなってしまう。

ミニ四駆などで使われる130モーターのサイズや仕様もある。

すなどりくん2は私の製造環境や能力の限界に近いモノは出来た。

性能は満足するものにはならなかったけど、製造過程はとても勉強になった。

この仕様をこれ以上のモノに仕上げるには、現状の私では難しい。

性能アップを目指すには大きく仕様を変更する必要がある。

次回、すなどりくん3でまた会おう!

2020年06月28日

超高感度アクションカメラ Caddx dolphin

先日の

2020/06/25

Yi 4Kと一緒にもう1つ一緒にアクションカメラを購入しておりまして、それが3ヶ月近くかかってやっと到着。

Caddx dolphin

というアクションカメラです。

Caddxがメーカー名で、dolphinがカメラ名です。

Yi4K買ったんならそれだけでいいじゃん!となりますが、このCaddx dolphinの売りは超高感度で暗所でめっちゃ明るく映る事!

シーバス釣りはナイトゲームが多いわけですが、普通のアクションカメラの夜間撮影はかなり明るいライト焚かないと全くと言って良いレベルで映らないのです。

それがこのアクションカメラでは超高感度イメージセンサーのSONY STARVISだから映る!(らしい)

というわけで買ってみました。

なんせ$40くらいとお安いので。

私が持ってるアクションカメラとの比較。

こう見てもPanasonic HX-Aシリーズ、特にHX-A1Hはウェアラブルカメラという名称で売っていただけあって実に小さい。

では早速どんなものかレビューするぜ!…の前に、使いやすいようにマウンターを作っちゃうぜ!

おなじみFusion360でモデリング。

3DプリンターのAdventurer3で印刷。

って、こいつ若干のテーパ形状で、ピッタリにするのめんどいぞ…。

先日のYi4K同様、帽子のツバにマウントするので、ツバが映り込まないように、重量バランスが良いように…etc

屍をたくさん作りつつ、なんとか良い感じのが出来ました。

でも単体撮影じゃ「これがほんとに明るいのぉ?」となるので、一緒に購入して一足早く届いたYi4Kと比較撮影をしてみます。

比較撮影用のマウンターをCNCで木材から削り出しました。

見せてもらおうか!超高感度 SONY STARVISイメージセンサーの性能とやらを!

というわけで、Caddx dolphinとYi4Kの夜間撮影比較動画です。

Yi4Kの設定は

FHD/ワイド/画質低/平均測光/シャープネス中/露出補正0/手ブレOFF/ISO6400

Yi4Kは設定項目が多く、この辺かなりいじれるので、極力夜間撮影で明るく映るような設定にしてみました(一部手ブレON)。

光量が足りないシーンでは違いが一目瞭然です。

Yi4KはイメージセンサーもSoCもほぼGoPro5で、ISO6400まで上げてるので、普通のアクションカメラよりは明るく映っていると思います。

それでもこれだけの差が出てしまいます。

Caddx dolphinに積んでいるSONY STARVISイメージセンサーが超高感度ですごいんです。

光量が足りないシーンでは、目視より3~4段くらい明るく映ります。

Yi4Kは目視より2~3段くらい暗いです。

さすがにノイズはありますし、シャープさはありませんが、それでも$40のアクションカメラとしては破格の暗所性能ではなかろうかと!

動画撮影した同一シーンからの切り出してみました。

珍しく画像をクリックするとフルサイズで見られます。

全く明るさがないと言っても良い、夜中のテトラ帯から切り出し。

目視では海面とテトラの際はほぼ見えませんが、映像でこれが映るってのはかなり驚異的。

しかしながら、さすがにこの光量ではフレーム落ちというか、シャッター速度が長くなっています。

ちょっと古い表現では映画AKIRAのテールランプみたいな感じ。

また解像感もかなり落ちてる感じがあります。

逆にYi4Kはフレームを落とさず、30fps(29.97fps)を維持しようという設定のようです。

これはこれでビデオカメラとしては正しい動作なので、好感が持てます。

解像感もギリギリをキープしようとしています。

しかしYi4Kで設定可能な最大値ISO6400でもこの明るさしか出せません。

フレームレートが落ちてもギリギリ見える絵をヨシとするか、真っ暗でもフレームレートや解像感は落とさない方が良いのか。

この辺は好みやシーンによって違うかもしれませんね。

街中の光量が一定以上キープされているシーンでは、Yi4Kの方が比較的安定感がある絵になっています。

Yi4Kは夜間撮影だと手ブレ補正がほぼ効かないと思っていたので、ほとんどのシーンで切っていましたが、これくらいの明るさがあるなら手ブレONの方が良さそうです。

この撮り比べから見ると、ライトないと暗いなー。という場面では、Caddx dolphinの方がフレームレートは落ちるけど画面が明るく映って良い感じ。

街中など明るさがある程度確保されている場面なら、Yi4Kを始めとした、ある程度以上のアクションカメラなら問題なさそう。

シーバスのナイトゲームのように、暗い場所での釣行ならCaddx dolphinの方が良いかと思います。

さて、ここからはマイナス評価の部分。

$40という破格で、これだけ暗所撮影がすごいなら満足でしょ!となりますが…なりますが!

使い勝手はかなりキツイ…。

まずディスプレイなどがないため、画角チェックや設定はスマホ連動が必須。

そのスマホ連動が説明書通りに全く行かない。

アプリ名からして違うし!

私がスマホ連動で引っかかったのは、スマホ連動するにはダイレクトモードとインターネットモードの2種類があるという意味がわからなかったこと。

そもそもこのCaddx dolphinにはwifiのON/OFFという設定がなく、電源入れたらwifiが強制ONになります。

電源入れたらどころか、USBで充電してもwifiが強制ONになります。

この状態がダイレクトモードで、本体前面のライトが緑色で点灯。

スマホでCaddx dolphinにwifiを繋げ、アプリを起動するとダイレクトモードでの接続になり、設定などが行なえます。

ではインターネットモードとはなんぞや。となりますが、こちらは電源ON後に本体上部のRESETボタンを押すことにより、本体前面のライトが青色で点滅。

この状態でスマホとCaddx dolphinをwifiで繋げ、アプリを起動するとインターネットモードになります。

これはCaddxのクラウドサーバーに映像を記録するモードで、フレームレートが15fpsに落ちるらしい。

クラウドサーバーにアップロードされるので、録画したデータはCaddx dolphinを起動しなくても見られます。

私はインターネットモードにしないとスマホ連動出来ない(wifiがONにならない)と思っていて、インターネットモードでのアプリとの接続が説明通りやってもなかなかプレビュー画面になってくれない。

QRコードを読み取れ。とか出るんですが、読み取れてるのかさっぱり不明なんです。

なので、電源入れてスマホでCaddx dolphinのWifiに繋いで、アプリ起動してダイレクトモードで接続すればOKです。

スマホと連動出来れば、各種設定が出来るんですが…出来るんですが!

シンプル is ベスト!と言うがな…シンプルにもほどがあるだろ(;´Д`)

設定出来る項目は

・画質(SD/FHD)

・電源ON後強制録画開始ON/OFF(驚きのデフォルトがON)

・microSDのフォーマット

しかないと考えてヨシ!

他なんにも設定出来ません!

シェフのおまかせ以外、メニューがないお店みたい。

本体の形状のキューブ型は個人的には好きです。

しかしCaddx dolphinには微妙な点があり、それがmicroUSBコネクタ、microSD周り。

本体背面のゴムキャップを外すとココにアクセス出来るんですが、ゴムキャップが開けづらいなんてのはまだ良い方。

microUSBコネクタがちょっと奥にあって、さらにその段差部分が狭いため、普通のmicroUSBケーブルのコネクタだと引っかかって充電出来ない(;´Д`)

付属ケーブルだと刺さるので充電可能だけど…。

またmicroSDはバネ式で、取り出す際は押し込めばカチッと戻ってくるのは良いんだけど、microSDを入れた状態が奥に入りすぎていて、爪が長い人じゃないとバネで戻ってくるまで押し込めません。

操作性でもう1つ。

本体からビープ音などの音が一切出ないため、電源のON/OFFや録画開始、バッテリー切れなど、目視で確認するしかありません。

その全ては本体左下の極小のライトでチェックするしかない。

さらに電源ON/OFFが電源ボタン3秒以上長押しなんですが、これが結構しっかり押し込まないと反応しない。

画質はノイジーめ。

これはセンサーサイズが小さいししょうがない。

またHDRなどの補正が行われていないので、暗いシーンに明るい建物やライトが入ると、豪快に白飛びします。

私は明るい方に引っ張られて全体が暗くなる方が困りますが、気になる方いるかも。

F1.2の超明るいレンズを使用していますが、レンズの補正が効いていない感じなので、最近のカメラと比較すると結構歪みます。

完全に暗所専用みたいな感じで設計したのか、明るさを確保するためにこの辺切り捨てたのかも。

ファイルはmp4形式で扱いやすいのですが、1ファイル5分max/1ファイル辺りの容量は150~250MBくらいと、シーンによって容量にばらつきがあります。

5分ごとに区切られますが、ファイルの連続性は保たれています。

また

年月日\時\年月日_時分秒.mp4

のように、1日単位でフォルダが作られ、さらに時間ごとにフォルダが作られ、ファイル名は秒単位までになります。

わかりやすいんですが、私のように釣行中USB給電で回しっぱなしの場合、5分ごとのファイルの細かさや時間ごとのフォルダ分けはちょっと面倒。

ファイルの記録時間はわかりやすいんですけどね。

なお本体に時計設定項目はありませんが、どうやらスマホアプリと連動した際に勝手に時間設定が行われる模様。

また今時とても珍しいのが、microSDのフォーマットがFAT32以外使えません。

それでも64GBのmicroSDXCは本体でフォーマットすれば使えるので、NTFSなどが使えないだけで、そこまで問題はないかなぁ?

ファイルも上記の通り5分ごとに強制的に区切られるので。

その他気づいた細かいところでは、暗所といえばPanasonic HX-A1Hにあるような赤外線ライト使うとどうなるんだろう?と、自作の赤外線ライト(波長850nm)でチェックしてみました。

※うんちく

赤外線の波長は

730nmくらい:人にも光が拡散してるのが認識出来る

850nmくらい:LEDチップが光っているのは見えるけど光の拡散はほとんど見えない

940nmくらい:LEDチップが光っているのかすらわからない。

普通のデジカメでも850nmはLEDチップが光っているのはわかるけど、光の反射まではほとんど受け取れない。

Caddx dolphinはバッチリ赤外線ライトを受け取っている。

万人にオススメは出来ないアクションカメラだけど、上記の通り暗所専用とするなら値段の割にかなり優秀かと思います。

手ブレ補正はないし、設定は全く出来ないし、そもそもの画質が低めなので昼間に綺麗な映像撮りたい。という方は他の機種のが絶対に良いです。

でも夜間撮影一点特化型と考えれば、超コスパの破格です。

日本では売っていないと思われるので、aliexpressなどの海外通販に抵抗がない方は興味あったら買ってみるのも良いかと!

そうそうaliexpressと言えば、楽天リーベイツという楽天系のサイトを経由して買い物をすると、楽天ポイントが付きます。

3.5%くらいつくらしく、1000円くらい買うと30pくらい楽天ポイントが入ります。

私が使ってみた限り、1商品の価格ごとに楽天ポイントが付きます。

合計金額ではないです。

私が困ったのは、楽天リーベイツのサイト見てもいまいち使い方がわからず、ほんとにポイントがつくのか不安だったこと。

私の使い方は

1.aliexpressで欲しい商品をaliexpressのサイトでカートに入れる

2.楽天リーベイツで「aliexpress」と検索し、楽天リーベイツからaliexpressへ飛ぶ

3.カートの商品を購入

この方法で購入すると楽天ポイントがつきます。

その他にも楽天リーベイツ経由で買うと、楽天ポイントがつくサイトがあるみたいなので、登録しておくと良いぞ。良いぞ。

2020年06月25日

アクションカメラYi 4K自作マウンター

アクションカメラのYi 4Kを購入したので自作マウンターを作りました。

今まで釣りでのアクション(ウェアラブル)カメラではPanasonicのHX-A100とHX-A1Hを使っていました。

小型の砲弾型ビデオカメラはウェアラブルカメラとして最適で、未だにTVなどでは使われているのをちょくちょく見かけます。

TVの場合は演者の顔が重要だと思うので、GoProなんかだとどうしてもカメラが邪魔になっちゃうんですよね。

その点、PanasonicのHX-Aシリーズは非常にコンパクトで、演者を見せるのに邪魔しません。

今でもものすごく気に入っているんですが、いかんせんPanasonicが後継機を出してくれず。

おまけにHX-A1Hがご機嫌斜めになってきまして…。

というわけでPanasonicは諦め、チャイナに頼ることに!(;´∀`)

購入したのはYi 4Kというアクションカメラで、2017年発売なのでだいぶ前の機種です。

3月のaliexpressセールで安かったので飛びついたわけですが、新型コロナの影響でなかなか届かず、注文から2ヶ月ちょっと経ってやっと到着。

到着直前、日本アマゾンで最後?の投げ売りセールがあり、aliexpressの本家オフィシャル店から買うより安かった…ぐぬぬ。

アクションカメラをアレコレ調べている方には常識なんですが、アクションカメラの性能を大きく左右するのはイメージセンサーとSoC(CPUその他合わせたシステムチップ)の2つ。

この2つの性能が高ければ、だいたい同じような画質になります。

このYi 4Kは2017年発売と今からすると古いカメラながら、GoPro5とほぼ同じ構成のため(IMX377、Ambarella A9SE75)、1万以下で買えるなら現状でも非常に高いコスパと言えます。

ちょっとうんちく。

この世代から中華アクションカメラの進歩が急激に鈍化します。

GoPro5までは同じイメージセンサーとSoCで高コスパ商品展開が出来たんですが、GoPro6からSoCが独自設計になって一気に進化。

GoPro7黒、GoPro8からのハイパースムーズはものすんごい手ブレ補正で、正直他では無理なレベルになりました。

中華アクションカメラは$200以下でないとあんまり売れない感じがあり、開発が追いつけなくなっちゃったのかも。

※うんちく その2

アマゾンなんかを見ると4K50fpsなどが撮れるとされるアクションカメラが1万円以下で売っています。

これも上記のイメージセンサーとSoCのスペックを見ると、本当に4K50fpsで撮れるのかわかります。

また2.7Kは綺麗だけど1080pのFHDはボケボケだったり…などなど、SoCの性能やプログラムの組み方で全てが綺麗というのは本当にごく一部。

中華アクションカメラを買おうと思っている方は、自分の使いたい画質にあわせて、よーーーーーく調べてから購入するのをオススメします。

私のウェアラブルカメラの使い方は出来る限りお気楽に使いたい。

何もいじらず1発で常に同じ画角でマウント出来て、着脱も楽で、長時間回し続けられることが必須。

大きくしたくないので防水ケースは使わず、雨の日は諦める。

そんな条件を満たすため、マウンターを自作します。

おなじみのFusion360でモデリング。

各パーツを3DプリンターのAdventurer3で印刷。

現地までの移動中にレンズを傷つけないためのレンズキャップも作りました。

大きく分けて2つのパーツ構成になっており、スライド式でカメラを着脱します。

程々のクリアランスを保っており、キツすぎず、緩すぎずで、気持ちよく着脱が可能。

角度調整にはPanasonic HX-Aシリーズ用のクリップマウントのパーツを流用。

カメラとの固定はYi 4K背面にある三脚用ネジ+カメラをいい感じに挟み込む形です。

ネジも3Dプリンターで印刷しています。

なぜこの自作マウンターがカメラ右側に寄っているかというと、カメラの三脚用ネジ穴が右側に寄っている(レンズの真下)というのもあるんですが、もう1つ大きな理由があります。

それがこのバッテリーとmicroSDの取り出しフタにマウンターが干渉しないようにするため。

マウンターをつけた状態でフタがギリギリ開閉出来るように設計しており、バッテリーやmicroSDを取り出すたびに画角調整などしなくてもOK。

スライド式でマウントするため、本体の着脱もすごーーく簡単に出来て、画角も着脱によってズレることはありません。

実際に使用する際は帽子にスライド底面パーツをネジ止めしておき…。

自作マウンターを介してカメラを「シャコッ!」と合体。

んー、やっぱりPanasonic HX-Aシリーズに比べるとごっついです。

私はUSBケーブルで給電しながら使用するので、正直バッテリーを小さくして、カメラを小型化してほしい。

HX-A1Hの形が私には理想形。

そうそう、風切り音対策を忘れていました。

音声はあんまり気にしないけど、それでもちょっとでも風吹くと全く聞こえないというのは困ります。

本体上部の電源の左右にある穴がマイク穴らしく、ここに両面テープを使って吸音スポンジを取り付けました。

これだけで風切り音の「ゴォォォォ!」というのが軽減します。

実はその他にも取り外し可能なパーツを3Dプリンターで印刷して取り付けてみたんですが、思ったほど効果が得られなかったどころか、このパーツ自体に風が当たったときの音がバカになりませんでした。

Panasonic HX-Aシリーズと比べ、このYi4Kは拾う音がクリアで大きい。

無風時はステレオというのもあって、アクションカメラにしては良いと思うんですが、風があるとかなり強烈な「ゴォォォォ!」という風切り音が入ります。

Panasonic HX-Aシリーズはフェイクファーなどの吸音材を取り付けると、風切り音は激減するレベル。

でもこのYi 4Kは軽減レベルにしかなりません。

アクションカメラの音声ってなかなか難しいんでしょうね。

動画を撮ってトリミング編集してみました。夏のシーバスはよく走る pic.twitter.com/52NMBBAzhz

— さ (@DIY_seabass_SA) June 22, 2020

設定がかなり細かく、慣れるまでなかなか難しい。

でもGoPro5と同じようなものなので、生データはさすがに綺麗です(アップしたのは再エンコードが入っているので汚いです)。

私は1080pの画質低で録画していますが、これでもかなりのビットレート。

画質高にすると100Mbpsくらいのビットレートで、microSDを128GB以上にしないとキツイ。

1080pなら画質低でも十分綺麗です。

手ブレ補正もまーまー効きます。

ただどのアクションカメラでも同じですが、日の出日の入り前後の明るさが足りない状況では手ブレ補正が悪い方向に作用します。

背面タッチパネルでのメニュー操作は反応早く、使いやすい。

GoProをかなり強く意識して作ったんだろうなーというのがヒシヒシと感じますし、3年近く前のカメラですが、今でも十分使えると思います。

少なくとも1万以下で買えるなら買いです。

これからのデイゲームはこいつをメインで使い倒します。

3年くらいは持って欲しいなぁー。

2020年06月17日

自作ルアー回収機 すなどりくん2 二重反転プロペラ

ゼロベースからの「すなどりくん2」の開発をスタートしたというログを書いてから数ヶ月…。

2020/02/29

試行錯誤しております。

前回のログの通りある程度形になったので、あれこれ機能追加パーツを作ったり…。

完成に至りました。

なんてあっさり書いていますが、もちろんアレコレ大変でしたよ。

中のシャフトにはスタンチューブ構造を取り入れてグリスで防水処理も加えています。

いざお風呂スイムテスト!

うーーーむ、ダメだなぁ…。

速度 ◯

防水 ◯

安定性 ✕

パワー △

すなどりくん1では木材削り出しの浮力体を機体上部に配置することにより重心バランスを取っていたけど、今回のver.では機体の主翼でバランスを取ろうという目論見。

しかしスクリューの回転モーメントをこの主翼でカバーする事は出来ず、機体がスクリューの回転方向にロールしてしまう。

また30mmのスクリューの負荷も大きく、ギア比を変えてトルクを上げているものの、モーターへの負荷が大きい。

今回はゼロベースでの設計で完成形を目指すためコレではダメ。

最大の問題は、スクリューの回転モーメントに引っ張られて機体がロールしてしまうことなので、回転モーメントを何らかの方法で相殺するしかない。

考えたのが、トルクチューン2モーターPROの貫通型シャフトを使って、両端に回転方向が違うスクリューを取り付けるツインドライブ方式。

これの問題はサイズ(特に横幅)が大きくなる、ギア組付けの関係上どうしてもボディ防水性能が落ちるor接着が必要、パーツ点数が多くなってコストと加工が大変などなど。

特にボディの防水性能が問題で、接着なら簡単だけどメンテナンス性が実質ゼロになっちゃうし…とモデリング中に自分のポリシーと加工限界に早くも到達。

色々調べていると二重反転プロペラという機構があることを知る。

2枚のプロペラが前後に並んでいて、それぞれの回転方向が逆で、前のプロペラが押し出した流れを後ろのプロペラが逆回転でさらに押し出してパワーアップさせるというもの。

流体力学では安定した渦が出来るみたいで、強力な静圧(トルクみたいなもの)を発生させられるという。

コレだ!と早速モデリング。

今回はギア比を変えてトルクをあげたいため、サイズを抑えてメインシャフトを回すには

1.モーターからトルクを上げるギアチェンジ

2.サイズを抑えるための軸あわせギアチェンジ

で2段階ギアを経由させる必要がある。

これでメインシャフトが回るから、クラウンギアを使って回転を反転させるギアに伝達。

本当はアポロチョコみたいなベベルギアが良さそうだけど、コスト的にこの形で。

3Dプリンターを使ってギアボックスを印刷。

ギアはaliexpressやタミヤのギア。

シャフトは2mmステンレス棒、シャフトを支えているのは2.5mm、2.8mmステンレスパイプ。

ギアボックスは前後に分かれていて、これをM2ネジ使って連結。

これらのパーツを揃えるのに春節や新型コロナの問題があって2ヶ月近くかかりました…。

コレを作るのが超大変。

3Dプリンターの精度限界で、0.05mmでもズレると回転が渋くなるので、卓上フライス使ってアレコレ修正しまくり。

さらにシャフトを受け止めるステンレスパイプの精度を出すのがめっちゃくちゃ大変で、しんどいにもほどがある(;´Д`)

もう作りたくないよぉ…と涙目になりながらなんとか動くところまで持ってきた。

なんとか動作確認まで。二重反転プロペラの心臓部出来た#Adventurer3 #Fusion360 pic.twitter.com/0uy9mUT0Ur

— さ (@DIY_seabass_SA) April 18, 2020

同一の軸で回転方向が逆というのが二重反転プロペラで、作るのがすっげー難しい。

Fusion360のジョイント機能を使って、どんな感じに動いているか動画にしてみました。Fusion360で二重反転プロペラのジョイント組んでアニメーション pic.twitter.com/64ZWiSl8z3

— さ (@DIY_seabass_SA) April 21, 2020

こっちの方がわかりやすいかな。

合わせてボディもモデリング。

今回、二重反転になったことにより、スタンチューブの構造も変わります。

スクリューに回転を伝達させるシャフトが二重構造となるため、スタンチューブ自体も二重構造になります。

外側のスタンチューブ(画像の太めの赤色の部分)は最初のロールしてしまうver.で防水性能は確認出来ましたが、内側のスタンチューブがとてもピーキー。

外径2.5mm、内径2.0mmの内径を2.1mmに拡張した(削った)ステンレスパイプに、2mmのステンレス棒を通してシャフトとしていますが、これではグリスが溜まる部分がほとんどない。

そこで外径2.8mm、内径2.5mmのステンレスパイプを途中で繋いで、内側に0.5mm分の隙間を作ってグリス溜まりを作ります。

メインシャフト上下の細い赤色の部分が、この径の違うステンレスパイプを繋いだことによって出来たスタンチューブのグリス溜まり。

これの問題は外径2.5mmと2.8mmのステンレスチューブを接着固定させる必要があり、この接着剤をどうするか…。

色々考えてステンレス用フラックスとハンダを使って、ハンダ付けでテストしてみることに。

なかなか難しかったけど無事接着出来ました。

強度も思ったよりかなり出ています。

ギアボックスをなるべく精度が出る設計に変更。

このギアボックスは一体成型のモノコック構造と言っても良いので、ギアの組み込みがめちゃくちゃ大変。

でも剛性と精度が上がったので、回転性能は前回から大幅アップ。

チェック用にボディの一部をブーリアン演算で切り取り、3Dプリンターで出力。

ギアボックスを組み込んで動作確認。

グリスやオイル、スタンチューブなどは一切ない状態での回転は悪くない感じ。

スローモーション撮影したのでボケボケですが、二重反転プロペラ確認用ボディに入れての動作動画。自走式ルアー回収機すなどりんくん2(開発中)の二重反転プロペラ動作テスト動画 pic.twitter.com/W10crndjk2

— さ (@DIY_seabass_SA) June 17, 2020

これを動かすのにかなりの時間と労力が必要だったため、テストボディとは言え、こうやってリアルに動くところまで持ってこられると感動モノです。

今回はここまで。

中身の構造のお話メインでしたが、次回は実際のテストまで行ければ良いなー。