2017年05月19日

自作フック&スナップキーパー5本目

過去ログでも何度か出てきている音速パワースナップ対応の自作フック&スナップキーパー。

以前から特定時期用に欲しかったロッドを格安な中古でゲットしたので、フック&スナップキーパーをもう1本作り増す事に。

今までと同じというのも芸がないので、ちょこっと違うアプローチで作ってみる事に。

最近おなじみのFusion360を使ってモデリング。

今回はCNCで「ある程度」削り出して見る事に。

4軸CNCなら1発で削り出せるはずだけど、我が家のCNC3020は3軸。

なので、今までのように金ノコ使ってカットするのが面倒な主要部分だけ削り出し。

CNC用の薄型バイスを導入したので、今まではちょっと難しかったような削り出しも可能となりました。

3軸CNCではちょっと面倒そうな部分(主にクランプと原点出しの関係で)は、卓上フライスと棒ヤスリで。

アルミは比較的柔らかいので、ヤスリだけでも形状を整える事が出来ます。

2000番までの紙やすりで整えます。

バフでピッカピカ!

本当はこの後コンパウンドで磨いた方がさらにピッカピカになるんだけど、面倒なのでバフだけで(;´∀`)

いつも最後に手を抜くのがワタシです(^o^)

キーパーとして使えるようにするための曲げ加工。

でもちょっとミスった/(^o^)\

なんとか問題ない程度に修正。

真ん中が今回作ったフック&スナップキーパー。

アルミから作ってバフかけてピッカピカにすると、市販品みたいでしょ(゚∀゚)

これでメインで使う5本のロッドそれぞれに自作フック&スナップキーパー装着。

音速パワースナップを使う上では、欠かすことの出来ないアイテムです。

音速パワースナップ作ってるがまかつはコレをパクッてもいいから、もっと良いフック&スナップキーパーをオフィシャルで作って!

2015/08/10

以前から特定時期用に欲しかったロッドを格安な中古でゲットしたので、フック&スナップキーパーをもう1本作り増す事に。

今までと同じというのも芸がないので、ちょこっと違うアプローチで作ってみる事に。

最近おなじみのFusion360を使ってモデリング。

今回はCNCで「ある程度」削り出して見る事に。

4軸CNCなら1発で削り出せるはずだけど、我が家のCNC3020は3軸。

なので、今までのように金ノコ使ってカットするのが面倒な主要部分だけ削り出し。

CNC用の薄型バイスを導入したので、今まではちょっと難しかったような削り出しも可能となりました。

3軸CNCではちょっと面倒そうな部分(主にクランプと原点出しの関係で)は、卓上フライスと棒ヤスリで。

アルミは比較的柔らかいので、ヤスリだけでも形状を整える事が出来ます。

2000番までの紙やすりで整えます。

バフでピッカピカ!

本当はこの後コンパウンドで磨いた方がさらにピッカピカになるんだけど、面倒なのでバフだけで(;´∀`)

いつも最後に手を抜くのがワタシです(^o^)

キーパーとして使えるようにするための曲げ加工。

でもちょっとミスった/(^o^)\

なんとか問題ない程度に修正。

真ん中が今回作ったフック&スナップキーパー。

アルミから作ってバフかけてピッカピカにすると、市販品みたいでしょ(゚∀゚)

これでメインで使う5本のロッドそれぞれに自作フック&スナップキーパー装着。

音速パワースナップを使う上では、欠かすことの出来ないアイテムです。

音速パワースナップ作ってるがまかつはコレをパクッてもいいから、もっと良いフック&スナップキーパーをオフィシャルで作って!

2017年05月15日

最近の釣行

東京湾奥干潟のデイウェーディング開幕だ!

って、風強くて満足に釣り出来る状況にならねぇ!ヽ(`Д´#)ノ

最近通っているポイントは東京湾連続水質観測で10m/sくらいの風吹いていても立ち位置やポイントを移動すれば出来ない事はないんですよ。

楽しめるかどうかと言われるとキツイ(;´Д`)

そんな中でも気合入れてちょこちょこ行ってます。

最近は気温も水温も高くなり、そろそろネオプレーンウェーダーは押入れ行きかなーってくらいになってまいりました。

4月中旬を過ぎると、昼間の大潮干潮時の潮位が一桁以下cmになるので、メインストリートは結構なアングラーの数に。

私は釣れなくても空いているポイントが好きなので、いつもは人があんまり行かない深い方だったり、先陣をきって一番端っこへ行くんですが、今年は人が全く居ないポイントへ。

だいぶ地形や魚の着いているポイントの把握も進み、ホゲる気はしないレベルまで達しました。

ここ2~3年間は結構渋い日が多く、以前に比べるとアングラーも減少傾向です。

路駐が難しくなった。というのも大きな理由かとは思いますが(;´∀`)

でも通ってる人はきっちり釣果出す人が多く、これにはこの場所ならではのコツがあります。

あんまり釣れてない人は航路際ギリギリに立って航路に向かってキャストしてる人が多いです。

水深があって駆け上がりをバイブなどで狙おう&根掛かりを回避しようという考えなんだと思いますが、これは釣果を確実に出そうというなら間違い。

シーバスが食ってくるポイントは、駆け上がりからのブレイクラインを上がったシャローゾーン(水深1.5m未満)からなんです。

なのでブレイクラインギリギリに立ってしまうと「そこシーバス食ってくる場所だよ」となってしまい、さすがにこれではなかなか釣れません。

人が少ない場合や一番端っこを陣取れた場合は、ブレイクラインに立ってブレイクラインと平行に引くのもありです。

ウェーディング以外ではごんずいさんと一緒に、最近知り合ったJACKさんにご案内頂き、10kmほど離れた場所へ陸っぱり。

開始3投げて遠目かな?と即自作ルアーに変更した1投目、60弱くらいをゲットし、前日爆釣だったらしいのでコレは期待大でしょ!と思ったら、その後沈黙。

釣りあるあるすぎる(;´∀`)

アウェイの釣りが苦手な私にしては、釣れただけヨシとしましょう。

でも最近は地形を重要視するようになり、アウェイでも水深がそれほどない場所は結構釣れるようになりました。

暫く経った日、釣り欲が猛烈に高まり、土砂降り予報ですが珍しくウェーディングに出撃。

なんとか渋いながらも最近やたら釣れるキビレちゃんだけ反応してくれました。

しかし潮の色がものすっごい悪い。

これは数日は厳しいか?

なお、ウェーディングジャケットの代わりとして使い続けているパドリングジャケット、ピンホールも開いてるしもう限界すぎた。

中にウェットスーツ着て行ってよかったレベルで、全身ぐっしょり(;´∀`)

ウェーディングジャケット買い換えるまで、もう雨の日は釣り行かない!と心に誓った…。

翌日、前日の鬱憤を晴らすべく、潮の色が悪いとはわかっているけど出撃。

釣れないなら釣れないなりに、色々やってみよう。と超広範囲にやってみることに。

最近通っているポイントの第一ポイントでキビレちゃん。

去年からキビレ好調だなー。

その後、ここまでウェーディングで行った人はいないだろうな。というところまで行ってみるも、1ショートバイトのみ。

ポイントとしてはかなり面白そうなところなので、ナイトで行ってみたくはある。

問題は超遠いので、ナイトだとちょっと怖い(;´∀`)

元に戻って投げてみるも反応なし。

これはチートルアーと呼んでいる極小ブレードのパターンは間違いか?とsasuke75Fをデッドスローで地形と流れにそって流していくと強烈なアタリ。

トルクすげーある!シーバスなら60オーバーだけど、なんか違うぞ…これはもしや…とキビレちゃん(;´∀`)

キビレ率すごいな。

さらにヒット即バレ2、ショートバイトを重ね、これはsasuke75Fのデッドスローはアタリだな。とポイントを虱潰しにしていくとドバッと出た。

真上に飛ぶなどド派手なファイトを堪能しつつキャッチしてみると、口と鼻で割り箸を挟むどじょうすくい状態のフッキング(;´∀`)

ハーモニカ食いは何度もあるけど、ルアーが縦にフッキングしてるのはさすがに初めて。

飛んだ時にえらく口が開いてるなーと思ったら、こんなフッキングだったのかー(;´∀`)

渋いなりにパターンを掴めばなんとか釣れます。

あとずっと使っていたパナソニックのウェアブルカメラHX-A100壊れました(;´Д`)

正確には瀕死の状態。

修理に出すなら買い替えした方が安いみたいなのでどうしようかなぁ…。

って、風強くて満足に釣り出来る状況にならねぇ!ヽ(`Д´#)ノ

最近通っているポイントは東京湾連続水質観測で10m/sくらいの風吹いていても立ち位置やポイントを移動すれば出来ない事はないんですよ。

楽しめるかどうかと言われるとキツイ(;´Д`)

そんな中でも気合入れてちょこちょこ行ってます。

最近は気温も水温も高くなり、そろそろネオプレーンウェーダーは押入れ行きかなーってくらいになってまいりました。

4月中旬を過ぎると、昼間の大潮干潮時の潮位が一桁以下cmになるので、メインストリートは結構なアングラーの数に。

私は釣れなくても空いているポイントが好きなので、いつもは人があんまり行かない深い方だったり、先陣をきって一番端っこへ行くんですが、今年は人が全く居ないポイントへ。

だいぶ地形や魚の着いているポイントの把握も進み、ホゲる気はしないレベルまで達しました。

ここ2~3年間は結構渋い日が多く、以前に比べるとアングラーも減少傾向です。

路駐が難しくなった。というのも大きな理由かとは思いますが(;´∀`)

でも通ってる人はきっちり釣果出す人が多く、これにはこの場所ならではのコツがあります。

あんまり釣れてない人は航路際ギリギリに立って航路に向かってキャストしてる人が多いです。

水深があって駆け上がりをバイブなどで狙おう&根掛かりを回避しようという考えなんだと思いますが、これは釣果を確実に出そうというなら間違い。

シーバスが食ってくるポイントは、駆け上がりからのブレイクラインを上がったシャローゾーン(水深1.5m未満)からなんです。

なのでブレイクラインギリギリに立ってしまうと「そこシーバス食ってくる場所だよ」となってしまい、さすがにこれではなかなか釣れません。

人が少ない場合や一番端っこを陣取れた場合は、ブレイクラインに立ってブレイクラインと平行に引くのもありです。

ウェーディング以外ではごんずいさんと一緒に、最近知り合ったJACKさんにご案内頂き、10kmほど離れた場所へ陸っぱり。

開始3投げて遠目かな?と即自作ルアーに変更した1投目、60弱くらいをゲットし、前日爆釣だったらしいのでコレは期待大でしょ!と思ったら、その後沈黙。

釣りあるあるすぎる(;´∀`)

アウェイの釣りが苦手な私にしては、釣れただけヨシとしましょう。

でも最近は地形を重要視するようになり、アウェイでも水深がそれほどない場所は結構釣れるようになりました。

暫く経った日、釣り欲が猛烈に高まり、土砂降り予報ですが珍しくウェーディングに出撃。

なんとか渋いながらも最近やたら釣れるキビレちゃんだけ反応してくれました。

しかし潮の色がものすっごい悪い。

これは数日は厳しいか?

なお、ウェーディングジャケットの代わりとして使い続けているパドリングジャケット、ピンホールも開いてるしもう限界すぎた。

中にウェットスーツ着て行ってよかったレベルで、全身ぐっしょり(;´∀`)

ウェーディングジャケット買い換えるまで、もう雨の日は釣り行かない!と心に誓った…。

翌日、前日の鬱憤を晴らすべく、潮の色が悪いとはわかっているけど出撃。

釣れないなら釣れないなりに、色々やってみよう。と超広範囲にやってみることに。

最近通っているポイントの第一ポイントでキビレちゃん。

去年からキビレ好調だなー。

その後、ここまでウェーディングで行った人はいないだろうな。というところまで行ってみるも、1ショートバイトのみ。

ポイントとしてはかなり面白そうなところなので、ナイトで行ってみたくはある。

問題は超遠いので、ナイトだとちょっと怖い(;´∀`)

元に戻って投げてみるも反応なし。

これはチートルアーと呼んでいる極小ブレードのパターンは間違いか?とsasuke75Fをデッドスローで地形と流れにそって流していくと強烈なアタリ。

トルクすげーある!シーバスなら60オーバーだけど、なんか違うぞ…これはもしや…とキビレちゃん(;´∀`)

キビレ率すごいな。

さらにヒット即バレ2、ショートバイトを重ね、これはsasuke75Fのデッドスローはアタリだな。とポイントを虱潰しにしていくとドバッと出た。

真上に飛ぶなどド派手なファイトを堪能しつつキャッチしてみると、口と鼻で割り箸を挟むどじょうすくい状態のフッキング(;´∀`)

ハーモニカ食いは何度もあるけど、ルアーが縦にフッキングしてるのはさすがに初めて。

飛んだ時にえらく口が開いてるなーと思ったら、こんなフッキングだったのかー(;´∀`)

渋いなりにパターンを掴めばなんとか釣れます。

あとずっと使っていたパナソニックのウェアブルカメラHX-A100壊れました(;´Д`)

正確には瀕死の状態。

修理に出すなら買い替えした方が安いみたいなのでどうしようかなぁ…。

2017年04月19日

自作カーボソロッドホルダー

カーボン(ん)ではなく、カーボソ(そ)です!

非常に重要です!

以前作った

2015/02/06

この自作ロッドホルダー。

自分がDIYした釣具関係の中でも結構お気に入りで、こういうアクセサリー品を作ってるメーカーはパクってもっと良いの作って欲しいレベル。

ディープウェーディングしたとき、ロッドやリールが濡れる事がないようマウントしている優れもの(自画自賛)。

しかし自転車のカゴにフローティングベスト入れて移動しまくっていたので、塗装&コーティングが剥げてきてしまい、若干みすぼらしい姿に…。

というわけで、お色直ししてみます。

でもまた同じ塗装するってのも面白みがないので、違ったことをしてみましょーヽ(´ー`)ノ

毎度おなじみダイソーでカーボン調シールを買ってきました。

あわせてシールの食付きを良くするため、表面の塗装を剥ぐくらいヤスリ。

直径から長さを求めて、巻くように貼り付けます。

その後、肉抜きした部分をデザインカッターで切り抜き。

単なるシールかと思ったら、カーボン柄に合わせて凹凸が仕込まれていて結構クオリティ高いです。

紙質もかなりしっかりしているので、想像以上にカーボンっぽい(;´∀`)

肉抜き部分をカットする際、ロッドホルダーに刃を当てながらカットしたため、塗装どころか表面が若干削り取られました。

ロッドホルダー自体の素材は塩ビなので、これはちょっと気になる。

毎度のMr.カラーの塗料にセルロースセメント+ラッカーうすめ液を若干入れ、削られた部分を塗りつぶしていきます。

というより、シールの縁に塗料を置いていく感じ。

これでシールの縁がコーティングされる事になるので、若干は剥がれづらくなるかと。

リールフットを固定する部分は、リールフットに傷が入らないよう、隙間テープなどで使われるスポンジを貼り付け。

このスポンジが結構剥がれやすいので、縁をエポキシで強化。

結構適当にエポキシを塗りこんだので、正直出来は微妙(;´Д`)

実際にフローティングベストに装着するとこんな感じ。

結構カーボンに見える( ´∀`)

釣具ではカーボンはお馴染みの素材。

ちょこっとしたところに貼ってみるのも良いかと思います。

カーボンではなくカーボソではありますが、高級感増します(;´∀`)

2017年04月11日

45キビレと60%OFFパナのウェアブルカメラ

えー、前回のナイトウェーディングで今期のナイトウェーディングは終了の予定だったんですが、気象庁の東京潮位観測での実測潮位が下がっていて、なおかつ風も弱く、しかもこの日は昼間に強めの南風と好条件揃いまくり。

ちょっと無理しておかわりナイトウェーディングに行ってみました。

今期本当のランカーラストチャンスとなるため、最近通い続けている一級ポイントの地形変化を丹念に狙い撃つも、おさわり程度のショートバイトしか出ない。

しかも魚のサイズが明らかに小さい…これは外したか?

デイウェーディングのようなマイクロベイトパターンに近いので、5gの極小チートブレードでまずはホゲ回避の40cmくらい。

これはイカンなぁ、大きいのが居る気がしない。

トレースコースを変えたりしてやっとの思いで推定60オーバーのものすごく良いバイトが出たものの、合わせもバッチリだったけどフッキングせずorz

ブレイクラインから先はどうもダメっぽく、比較的シャローに寄っている。

その中でも地形変化があるちょっと離れたポイントを自作ルアーで流したら付いてきた。

20cmくらい。

こういうのに限って綺麗過ぎるフッキング(;´Д`)

ふと、自作ルアーの泳ぎが悪い?と確かめてみると、重心移動が渋い。

接着甘くて内部に少し水が入ったかも…。

ちょい前の89cmのランカーでフロントアイが曲がったりしたから、そのダメージの可能性も。

この日は表層付近をスローに引けるのはこの自作ルアーしか持ってきていない。

潮位もかなり下がってしまい、少しでも潜るとボトムノックで根掛かりの可能性が高い。

こんなときは信頼と実績の改造エスクリム99Fをロッド操作でレンジコントロール。

ブレイクラインから上がったシャロー側3mくらいのところの中層で食った!そしてデカイ!

65cmくらいはあるか!?という重さ…アレ?でも全くエラ洗いしないし、ファイトがシーバスじゃない感じ…。

カン!……カン!……カン!という感じの断続的な単発の鋭いツッコミのような引き。

これはチヌ系だよなぁ…。

45cmくらいのキビレったー( ´∀`)

それまでホーム干潟で釣れた事がなかったんですが、去年突然4匹だったかな?キビレ釣れたので、この独特の引きはすぐ分かりますね。

黒鯛はまだ釣ったことがないので、今年こそ旧江戸で釣りたいぞ。

結局おかわりのナイトウェーディングでは、狙ったランカーは釣れず。

ここ3年ほど渋いです…。

今年のデイからは好転してほしー!

アマゾンでパナソニックのウェアブルカメラ、アマゾンから買うとHX-A1Hが定価の60%OFFで投げ売り中。

4/18までだとさらに5%OFFになるので、12000円ちょいくらいで買えちゃいます。

私はこれの初代HX-A100をずーーーーと使っていますが、釣り用のウェアブルカメラ(身に付けるカメラという意味)では最適だと思います。

当ブログの釣果報告などに載っけている写真は、ほぼこのHX-A100の動画から切り出した画像です。

SONYの高いヤツやGoProの良いヤツと比べると、私のHX-A100の画質はしょぼいですが、後継機のHX-A500だとそこそこ張り合えるレベルになっています。

そのHX-A500の後継機となるのがHX-A1Hです。

ただ画質はHX-A500の方が上。

HX-A1Hは、HX-A100やHX-A500をより使いやすく、コンパクトにしたVer.という感じです。

パナのウェアブルカメラのメリットは、円柱状のレンズボディなので、目線に限りなく近いマウントが可能。

GoProなどの場合、ヘッドライトのようなマウントになり、これだとナイトゲームでは使い勝手が悪い。

SONYの場合、本体自体をマウントする事になるのでちょっと大きい。

ウェアブルカメラと銘打ってるだけあって、パナの最大のメリットであり特徴です。

私は付属のヘッドマウントは使用せず、別売りのクリップマウントを使用して、帽子のツバにマウントしています。

その他にもHX-A1Hは赤外線モードがあり、赤外線ライトを焚けば暗視スコープのような映像を撮る事が可能です。

ナイトゲームが多いシーバス釣りにおいては、かなり良いかも…。

ただHX-A1Hにはデメリットもあります。

上記の通り画質はA500に劣り、A100よりも上。

またA100やA500にある水平補正や手ぶれ補正がありません。

このため自転車などでウェアブルカメラとして使用する場合、撮って出しの映像ではブレが気になると思います。

釣りでは動きまくるわけではないので問題ありません。

バッテリーがこの小さな本体に内蔵されているので、ランタイムが非常に短いのも問題です。

A100やA500はレンズと本体がケーブルで繋がっており、バッテリーが本体側にあるため2時間くらいは録画可能。

パナソニックのウェアブルカメラはUSBバッテリーから給電しながらの録画が可能なため、大容量のUSBバッテリーを別で用意すれば、64GBのmicroSDXCカード使用なら8時間くらいの録画は余裕で可能です。

A100、A500のケーブルが案外太いため、市販のUSBケーブルが使えるHX-A1Hは、USBバッテリーを使うこと前提ならメリットと考える事も可能かと。

ただ防水性は失われるので、多少の工夫が必要となります。

GoProやSONYのやつに4~5万も出せないよ!という方で、釣りでウェアブルカメラ使ってみたい!ならオススメです。

アクションカメラとして使う場合、ちょっと微妙かもしれませんが(;´∀`)

ちょっと無理しておかわりナイトウェーディングに行ってみました。

今期本当のランカーラストチャンスとなるため、最近通い続けている一級ポイントの地形変化を丹念に狙い撃つも、おさわり程度のショートバイトしか出ない。

しかも魚のサイズが明らかに小さい…これは外したか?

デイウェーディングのようなマイクロベイトパターンに近いので、5gの極小チートブレードでまずはホゲ回避の40cmくらい。

これはイカンなぁ、大きいのが居る気がしない。

トレースコースを変えたりしてやっとの思いで推定60オーバーのものすごく良いバイトが出たものの、合わせもバッチリだったけどフッキングせずorz

ブレイクラインから先はどうもダメっぽく、比較的シャローに寄っている。

その中でも地形変化があるちょっと離れたポイントを自作ルアーで流したら付いてきた。

20cmくらい。

こういうのに限って綺麗過ぎるフッキング(;´Д`)

ふと、自作ルアーの泳ぎが悪い?と確かめてみると、重心移動が渋い。

接着甘くて内部に少し水が入ったかも…。

ちょい前の89cmのランカーでフロントアイが曲がったりしたから、そのダメージの可能性も。

この日は表層付近をスローに引けるのはこの自作ルアーしか持ってきていない。

潮位もかなり下がってしまい、少しでも潜るとボトムノックで根掛かりの可能性が高い。

こんなときは信頼と実績の改造エスクリム99Fをロッド操作でレンジコントロール。

ブレイクラインから上がったシャロー側3mくらいのところの中層で食った!そしてデカイ!

65cmくらいはあるか!?という重さ…アレ?でも全くエラ洗いしないし、ファイトがシーバスじゃない感じ…。

カン!……カン!……カン!という感じの断続的な単発の鋭いツッコミのような引き。

これはチヌ系だよなぁ…。

45cmくらいのキビレったー( ´∀`)

それまでホーム干潟で釣れた事がなかったんですが、去年突然4匹だったかな?キビレ釣れたので、この独特の引きはすぐ分かりますね。

黒鯛はまだ釣ったことがないので、今年こそ旧江戸で釣りたいぞ。

結局おかわりのナイトウェーディングでは、狙ったランカーは釣れず。

ここ3年ほど渋いです…。

今年のデイからは好転してほしー!

アマゾンでパナソニックのウェアブルカメラ、アマゾンから買うとHX-A1Hが定価の60%OFFで投げ売り中。

4/18までだとさらに5%OFFになるので、12000円ちょいくらいで買えちゃいます。

私はこれの初代HX-A100をずーーーーと使っていますが、釣り用のウェアブルカメラ(身に付けるカメラという意味)では最適だと思います。

当ブログの釣果報告などに載っけている写真は、ほぼこのHX-A100の動画から切り出した画像です。

SONYの高いヤツやGoProの良いヤツと比べると、私のHX-A100の画質はしょぼいですが、後継機のHX-A500だとそこそこ張り合えるレベルになっています。

そのHX-A500の後継機となるのがHX-A1Hです。

ただ画質はHX-A500の方が上。

HX-A1Hは、HX-A100やHX-A500をより使いやすく、コンパクトにしたVer.という感じです。

パナのウェアブルカメラのメリットは、円柱状のレンズボディなので、目線に限りなく近いマウントが可能。

GoProなどの場合、ヘッドライトのようなマウントになり、これだとナイトゲームでは使い勝手が悪い。

SONYの場合、本体自体をマウントする事になるのでちょっと大きい。

ウェアブルカメラと銘打ってるだけあって、パナの最大のメリットであり特徴です。

私は付属のヘッドマウントは使用せず、別売りのクリップマウントを使用して、帽子のツバにマウントしています。

その他にもHX-A1Hは赤外線モードがあり、赤外線ライトを焚けば暗視スコープのような映像を撮る事が可能です。

ナイトゲームが多いシーバス釣りにおいては、かなり良いかも…。

ただHX-A1Hにはデメリットもあります。

上記の通り画質はA500に劣り、A100よりも上。

またA100やA500にある水平補正や手ぶれ補正がありません。

このため自転車などでウェアブルカメラとして使用する場合、撮って出しの映像ではブレが気になると思います。

釣りでは動きまくるわけではないので問題ありません。

バッテリーがこの小さな本体に内蔵されているので、ランタイムが非常に短いのも問題です。

A100やA500はレンズと本体がケーブルで繋がっており、バッテリーが本体側にあるため2時間くらいは録画可能。

パナソニックのウェアブルカメラはUSBバッテリーから給電しながらの録画が可能なため、大容量のUSBバッテリーを別で用意すれば、64GBのmicroSDXCカード使用なら8時間くらいの録画は余裕で可能です。

A100、A500のケーブルが案外太いため、市販のUSBケーブルが使えるHX-A1Hは、USBバッテリーを使うこと前提ならメリットと考える事も可能かと。

ただ防水性は失われるので、多少の工夫が必要となります。

GoProやSONYのやつに4~5万も出せないよ!という方で、釣りでウェアブルカメラ使ってみたい!ならオススメです。

アクションカメラとして使う場合、ちょっと微妙かもしれませんが(;´∀`)

2017年04月07日

インプレ:エスクリム99F

唐突にルアーのインプレをしてみたいと思います!

と、この記事をダラダラ下書きしている最中に、お知り合いのTJA_11さんが先行してエスクリム99Fのインプレをアップしていたので、そちらも参考にすると良いかもです。

むしろ使い方に関しては、TJA_11さんのインプレの方が役に立つかと思います。

なので、当ブログでは当ブログらしい目線でエスクリム99Fのインプレッションを書き連ねてみたいと思います。

シマノ エスクリム99F(公式サイト)

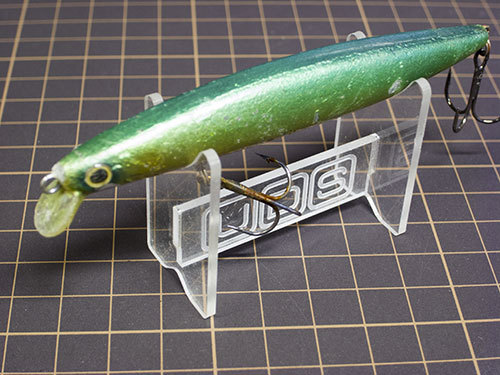

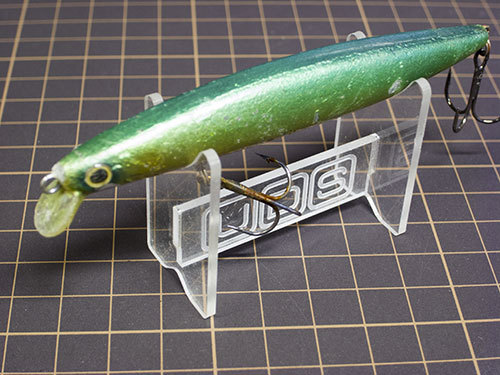

今回取り上げるのはシマノ エスクリム99F。

当ブログでも度々釣果報告に登場する信頼と実績の高いルアーです。

エスクリムのインプレをする前に、シマノのルアーの技術について私なりに解説してみます。

AR-C重心移動システム

シマノのサイトより画像引用

まずシマノのルアーと言えば、AR-C重心移動システム。

シーバスルアーは飛距離を重視する傾向が強く、ルアーの飛距離を出す上で重要なのはキャスト時のルアーの飛行姿勢。

ミノーのような形状のルアーで理想的な飛行姿勢は、空気抵抗が最小限で済むようにお尻の方が前になって飛んで行く事。

お尻の方が前になっての飛行姿勢というのは、ルアーの重心がお尻の方に偏っている必要があります。

しかしミノーのような形状のルアーが泳ぐには、重心は出来る限り前(顔のあたり)というのが望ましい。

重心が前にある時の飛行姿勢は、空気抵抗によってルアーが回転してしまう=空気抵抗が強くなり飛ばない。

ということで生まれたのが重心移動システムです。

キャスト時はオモリがお尻方向に移動することにより飛行姿勢が安定し、着水後にオモリが前方向に移動して泳ぐようになる。

この重心移動システムにより、ルアーの飛距離はぐーーーーんと伸びました。

そして重心移動システムに革命的なナイスアイデアを組み込んだのがシマノのAR-C重心移動システムです。

今までの重心移動システムは、オモリとなる鉄やタングステンなどの球をコロコロ転がして重心移動を行っていました。

この場合、ルアーによっては着水時にトゥイッチやジャークなどロッド操作を入れて、オモリを前方向にしっかり移動させる事が必要でした。

シマノはこの重心移動にバネを採用。

キャスト時は遠心力でバネが縮んでウェイトがお尻方向に移動、その後はバネの力で勝手にウェイトが前に戻り、着水直後から固定重心のような感覚で泳ぎ出す。

さらにオモリを円柱形状にすることで球状よりオモリの密度上がり、より泳ぎが良くなる。

機構としては簡単ですが、これを真っ先に実現したシマノにはあっぱれです。

AR-Cシェル

シマノのサイトより画像引用

次にエスクリム以降のシマノルアーに多く採用されている、XAR-C(クロスエアールシー)システム。

市販ルアーの多くはABSというプラスチック素材をボディに採用しています。

アクリルより衝撃に強い樹脂ですが、プラスチックには変わりなく若干重たい。

ルアーのボディというのは軽ければ軽いほどよく泳ぎます。

このボディ素材に発泡素材(空気の泡を含んだ素材)を用いたのがAR-Cシェルというもので、AR-CシェルとAR-C重心移動を組み合わせたのがXAR-Cというシステムです。

シマノのルアー開発者のエクスセンスブログによると、現在のAR-Cシェルは3世代目らしく、今回紹介するエスクリム99Fは初期なので1世代目です。

しかし1世代目でも、ABS樹脂と比べてボディ比重は20%ほど軽くなっているようなので、優秀な素材であると言えます。

余談ではありますが、私の自作ルアー含め、多くのハンドメイドルアーで使われているバルサなどの木材は、強度こそABSなどのプラスチックに勝てませんが、浮力(軽さ)では圧倒的に木材の方が優秀です。

その為、木材で作ったルアーをそのまま同じ形状でABSで作っても、同じ泳ぎにはなりません。

泳がなくなったり、木材ではフローティングだったのがABSだとシンキングになったりします。

ボディが軽いということは、それだけ泳ぎが良くなるという事で、ルアーにとって大変重要な事なのです。

前置き長くなりましたが、エスクリム99Fの個人的インプレッション。

まずシマノのルアーと言えば、真っ先に名前が上がるのがサイレントアサシンシリーズでしょう。

元祖ぶっ飛びミノーと言っても過言ではない程、非常に飛びます。

でも正直な所サイレントアサシンは飛ぶだけです。

泳ぎに関してはウォブンロールが激しく、少なくとも東京湾奥の海では高活性時以外では使い物にならないというのが私の意見です。

河川や磯、サーフなどではいいのかも…。

サイレントアサシンが結構ファットなボディ(最大横幅14.6mm)に対し、エスクリムはスリムなボディ形状(最大横幅11.2mm)です。

そして発泡シェルボディにより、レスポンスの高いキビキビした泳ぎを実現しています。

比較的ベイトサイズが小さい、東京湾奥の海ではエスクリム99Fは万能と言えるルアーだと思います。

使い方としてはアクションを掛けて食わせるより、スローに巻き続ける、巻いて止めて…巻いて止めて…みたいな使い方のが釣れます。

スローに巻いてもしっかり泳いでくれるため、流れが変わったところでのイレギュラーなアクションなどが入りやすく、この辺も発泡シェルならではのボディの軽さが影響している感が強いです。

狙い目のレンジは後述の改造Ver.なら15~40cmくらい、ノーマルのままなら40~70cmくらい。

ロッドを下げて巻けばさらに下のレンジも引けるため、浦安の海だとオールマイティに使えます。

昨今の変化球が多いルアーにおいて、直球ど真ん中のルアーと言っても過言ではないでしょう。

さて、私はシマノの回し者じゃないので、メリットばかり上げても仕方ありません。

デメリットも紹介しましょう。

まず設計ミスなんじゃないのかなぁ?AR-C重心移動のバネが強すぎです。

さらに発泡シェルのボディが軽いため風に弱いです。

キャスト飛行中に重心が戻ってる感が強く、風があるときは特にですが、ルアーが回転して失速しやすい。

そもそもエスクリム99Fは9gしかないため、飛距離はあまり期待出来ませんが(オフィシャルアベレージ46m)、それにしたって失速が激しい。

もうひと伸びがありません。

ボディは細身なのにリップは大きめで、わかりやすい泳ぎをしてくれますが、個人的には泳ぎすぎです。

もっと泳ぎを抑えて欲しい。

そしてリップが大きいため水受けが強く、リップ角度も鋭角で浅めのため案外潜ります。

「売る」ということを考えると、アングラーに泳ぎがしっかり伝わるくらいが必要なんでしょう。

でも東京湾奥の海で「釣る」と考えると、これではちょっと派手すぎる。

では浦安DIYシーバスならではとして、エスクリム99Fを改造をしてみましょう。

浦安はシャローゾーンが広いため、そんなに潜らせる必要はありません。

なので、台形型のリップを削っておわん型にし、泳ぎと潜りを抑制します。

この改造で30~80cm潜るデフォルト状態から、15~40cmくらいまでの水深で抑えられます。

泳ぎもロッドにバタバタ伝わる感覚から、ちょんちょんくらいのタイトな泳ぎに変わります。

ちょっと潜りすぎてゴロタに当たるとか、エリ10のスローにしか反応得られない。みたいなシーンで、この改造エスクリム99Fは強さを発揮します。

場面によっては最初から最後まで改造エスクリム99Fで良い。ということさえあります。

特にうねりがあるような場合、リップ付きミノーというのはきっちり水を噛んで泳ぐので、水面を割らずにルアーを引けます。

多少のバッドコンディションでも使いやすいのがミノーの利点です。

うんちくになりますが、潜行水深を抑制したいなら、リップの角度をなるべく垂直(鈍角)に近づけるのが一般的です。

画像の赤いラインの角度のようにすると、潜りづらくなります。

ただ市販ルアーでこの改造を行おうとすると、リップをがんばって削るか、エポキシを盛る必要があり、そこまでやるなら違うルアーを買った方がいいのではないかと。

エスクリムシャローに99mm以下が発売されたら、少なくとも浦安ならそっちがオススメ(;´∀`)

次の改造ポイントとして、フックサイズの変更。

エスクリム99FにはデフォルトでST-46の5号フックが使用されています。

これを1つ小さな6号フックに交換します。

4号、5号フックは大きいため、大型のシーバスに対してフッキングしやすい。という利点はありますが、東京湾奥のシーバスは一部河川や時期を除き、アベレージは45cmくらいです。

シーバスのサイズから考えても、6号フックくらいがベストだと思います。

6号フックだからといって、ランカーがフッキングしないわけでもありません。

また、上記でルアーは軽ければ軽いほどよく泳ぐと触れましたが、フックサイズも大きなウェイトを占めます。

お風呂などで試して見るとよくわかりますが、全く泳いでる感じがないルアーでも、フックを外すと信じられないほどブリブリ泳ぎます。

よりスローに巻いた時に泳がせたい場合、フックサイズを小さくするというのは簡単かつ理に適った改造なのです。

さらにフックサイズを小さくすることにより浮力が増し、より上のレンジを引きやすくなるというのもシャローゾーンが多い浦安周辺では利点です。

AR-C重心移動は確かに優れていますが、キャスト飛行中、着水の最後までウェイトがお尻に残っているというわけではありません。

サイレントアサシンやトライデントはバネ係数が弱いと見られ大丈夫ですが、エスクリム99Fのようにバネ係数が強いと見られるルアーは失速する事があります。

しかし固定重心のように使えるルアーというのは非常にお気軽で頼もしく、風が強く波立っていたり、ランガンしまくるような釣りではロッドアクションによるウェイトボールの移動を気にしなくて良いのは強みです。

低い弾道でラインスラッグを最小限に抑えてキャストすれば、着水直後から立ち上がり抜群のAR-Cの利点を活かし、リアクションバイトが出しやすいのも良いところです。

シマノのルアーは他社と比べると値段設定が若干高めですが、他社にはない技術が詰まっています。

使ったことがない方は是非一度お試しあれー。

【総括】

私が考えるエスクリム99Fのメリット

・細身&軽量ボディで泳ぎの波動が若干弱めの程よいアピール

・AR-Cシェルによる軽量ボディでゆっくり巻いても良い泳ぎ

・AR-C重心移動は固定重心のように扱えてお気楽便利

・良く釣れる

私が考えるエスクリム99Fのデメリット

・AR-C重心移動のバネが強く、重心の戻りが早いため失速しやすい

・値段がちょっと高い(;´∀`)

その他

・浦安の海で使うには、出来ればもうひと回り小さいサイズが欲しいところ

・ノーマル状態では案外潜る

・9gのミノーとしては飛ぶ部類だが、もうひと伸び欲しい

・9gと軽いので投げるならLロッドクラスがベスト。MLだとかなりスカスカなイメージ。

特にナイトゲームでは主力になる一軍ルアーですが、85mmくらいのダウンサイジングなサイズ展開もお願いしたい。

出来ればエスクリムシャロー85Fなんかで欲しいところ。

それでも20cmくらいのセイゴサイズもバシバシ食ってくるので、非常に頼りになるルアーです。

私は釣り場にあまりルアー本数を持って行きませんが(多くても10本程度)、エスクリム99Fはほとんどのシーンで持っていきます。

オールシーズン使える直球ど真ん中な良いルアーだと思います。

と、この記事をダラダラ下書きしている最中に、お知り合いのTJA_11さんが先行してエスクリム99Fのインプレをアップしていたので、そちらも参考にすると良いかもです。

むしろ使い方に関しては、TJA_11さんのインプレの方が役に立つかと思います。

なので、当ブログでは当ブログらしい目線でエスクリム99Fのインプレッションを書き連ねてみたいと思います。

シマノ エスクリム99F(公式サイト)

今回取り上げるのはシマノ エスクリム99F。

当ブログでも度々釣果報告に登場する信頼と実績の高いルアーです。

エスクリムのインプレをする前に、シマノのルアーの技術について私なりに解説してみます。

AR-C重心移動システム

シマノのサイトより画像引用

まずシマノのルアーと言えば、AR-C重心移動システム。

シーバスルアーは飛距離を重視する傾向が強く、ルアーの飛距離を出す上で重要なのはキャスト時のルアーの飛行姿勢。

ミノーのような形状のルアーで理想的な飛行姿勢は、空気抵抗が最小限で済むようにお尻の方が前になって飛んで行く事。

お尻の方が前になっての飛行姿勢というのは、ルアーの重心がお尻の方に偏っている必要があります。

しかしミノーのような形状のルアーが泳ぐには、重心は出来る限り前(顔のあたり)というのが望ましい。

重心が前にある時の飛行姿勢は、空気抵抗によってルアーが回転してしまう=空気抵抗が強くなり飛ばない。

ということで生まれたのが重心移動システムです。

キャスト時はオモリがお尻方向に移動することにより飛行姿勢が安定し、着水後にオモリが前方向に移動して泳ぐようになる。

この重心移動システムにより、ルアーの飛距離はぐーーーーんと伸びました。

そして重心移動システムに革命的なナイスアイデアを組み込んだのがシマノのAR-C重心移動システムです。

今までの重心移動システムは、オモリとなる鉄やタングステンなどの球をコロコロ転がして重心移動を行っていました。

この場合、ルアーによっては着水時にトゥイッチやジャークなどロッド操作を入れて、オモリを前方向にしっかり移動させる事が必要でした。

シマノはこの重心移動にバネを採用。

キャスト時は遠心力でバネが縮んでウェイトがお尻方向に移動、その後はバネの力で勝手にウェイトが前に戻り、着水直後から固定重心のような感覚で泳ぎ出す。

さらにオモリを円柱形状にすることで球状よりオモリの密度上がり、より泳ぎが良くなる。

機構としては簡単ですが、これを真っ先に実現したシマノにはあっぱれです。

AR-Cシェル

シマノのサイトより画像引用

次にエスクリム以降のシマノルアーに多く採用されている、XAR-C(クロスエアールシー)システム。

市販ルアーの多くはABSというプラスチック素材をボディに採用しています。

アクリルより衝撃に強い樹脂ですが、プラスチックには変わりなく若干重たい。

ルアーのボディというのは軽ければ軽いほどよく泳ぎます。

このボディ素材に発泡素材(空気の泡を含んだ素材)を用いたのがAR-Cシェルというもので、AR-CシェルとAR-C重心移動を組み合わせたのがXAR-Cというシステムです。

シマノのルアー開発者のエクスセンスブログによると、現在のAR-Cシェルは3世代目らしく、今回紹介するエスクリム99Fは初期なので1世代目です。

しかし1世代目でも、ABS樹脂と比べてボディ比重は20%ほど軽くなっているようなので、優秀な素材であると言えます。

余談ではありますが、私の自作ルアー含め、多くのハンドメイドルアーで使われているバルサなどの木材は、強度こそABSなどのプラスチックに勝てませんが、浮力(軽さ)では圧倒的に木材の方が優秀です。

その為、木材で作ったルアーをそのまま同じ形状でABSで作っても、同じ泳ぎにはなりません。

泳がなくなったり、木材ではフローティングだったのがABSだとシンキングになったりします。

ボディが軽いということは、それだけ泳ぎが良くなるという事で、ルアーにとって大変重要な事なのです。

前置き長くなりましたが、エスクリム99Fの個人的インプレッション。

まずシマノのルアーと言えば、真っ先に名前が上がるのがサイレントアサシンシリーズでしょう。

元祖ぶっ飛びミノーと言っても過言ではない程、非常に飛びます。

でも正直な所サイレントアサシンは飛ぶだけです。

泳ぎに関してはウォブンロールが激しく、少なくとも東京湾奥の海では高活性時以外では使い物にならないというのが私の意見です。

河川や磯、サーフなどではいいのかも…。

サイレントアサシンが結構ファットなボディ(最大横幅14.6mm)に対し、エスクリムはスリムなボディ形状(最大横幅11.2mm)です。

そして発泡シェルボディにより、レスポンスの高いキビキビした泳ぎを実現しています。

比較的ベイトサイズが小さい、東京湾奥の海ではエスクリム99Fは万能と言えるルアーだと思います。

使い方としてはアクションを掛けて食わせるより、スローに巻き続ける、巻いて止めて…巻いて止めて…みたいな使い方のが釣れます。

スローに巻いてもしっかり泳いでくれるため、流れが変わったところでのイレギュラーなアクションなどが入りやすく、この辺も発泡シェルならではのボディの軽さが影響している感が強いです。

狙い目のレンジは後述の改造Ver.なら15~40cmくらい、ノーマルのままなら40~70cmくらい。

ロッドを下げて巻けばさらに下のレンジも引けるため、浦安の海だとオールマイティに使えます。

昨今の変化球が多いルアーにおいて、直球ど真ん中のルアーと言っても過言ではないでしょう。

さて、私はシマノの回し者じゃないので、メリットばかり上げても仕方ありません。

デメリットも紹介しましょう。

まず設計ミスなんじゃないのかなぁ?AR-C重心移動のバネが強すぎです。

さらに発泡シェルのボディが軽いため風に弱いです。

キャスト飛行中に重心が戻ってる感が強く、風があるときは特にですが、ルアーが回転して失速しやすい。

そもそもエスクリム99Fは9gしかないため、飛距離はあまり期待出来ませんが(オフィシャルアベレージ46m)、それにしたって失速が激しい。

もうひと伸びがありません。

ボディは細身なのにリップは大きめで、わかりやすい泳ぎをしてくれますが、個人的には泳ぎすぎです。

もっと泳ぎを抑えて欲しい。

そしてリップが大きいため水受けが強く、リップ角度も鋭角で浅めのため案外潜ります。

「売る」ということを考えると、アングラーに泳ぎがしっかり伝わるくらいが必要なんでしょう。

でも東京湾奥の海で「釣る」と考えると、これではちょっと派手すぎる。

では浦安DIYシーバスならではとして、エスクリム99Fを改造をしてみましょう。

浦安はシャローゾーンが広いため、そんなに潜らせる必要はありません。

なので、台形型のリップを削っておわん型にし、泳ぎと潜りを抑制します。

この改造で30~80cm潜るデフォルト状態から、15~40cmくらいまでの水深で抑えられます。

泳ぎもロッドにバタバタ伝わる感覚から、ちょんちょんくらいのタイトな泳ぎに変わります。

ちょっと潜りすぎてゴロタに当たるとか、エリ10のスローにしか反応得られない。みたいなシーンで、この改造エスクリム99Fは強さを発揮します。

場面によっては最初から最後まで改造エスクリム99Fで良い。ということさえあります。

特にうねりがあるような場合、リップ付きミノーというのはきっちり水を噛んで泳ぐので、水面を割らずにルアーを引けます。

多少のバッドコンディションでも使いやすいのがミノーの利点です。

うんちくになりますが、潜行水深を抑制したいなら、リップの角度をなるべく垂直(鈍角)に近づけるのが一般的です。

画像の赤いラインの角度のようにすると、潜りづらくなります。

ただ市販ルアーでこの改造を行おうとすると、リップをがんばって削るか、エポキシを盛る必要があり、そこまでやるなら違うルアーを買った方がいいのではないかと。

エスクリムシャローに99mm以下が発売されたら、少なくとも浦安ならそっちがオススメ(;´∀`)

次の改造ポイントとして、フックサイズの変更。

エスクリム99FにはデフォルトでST-46の5号フックが使用されています。

これを1つ小さな6号フックに交換します。

4号、5号フックは大きいため、大型のシーバスに対してフッキングしやすい。という利点はありますが、東京湾奥のシーバスは一部河川や時期を除き、アベレージは45cmくらいです。

シーバスのサイズから考えても、6号フックくらいがベストだと思います。

6号フックだからといって、ランカーがフッキングしないわけでもありません。

また、上記でルアーは軽ければ軽いほどよく泳ぐと触れましたが、フックサイズも大きなウェイトを占めます。

お風呂などで試して見るとよくわかりますが、全く泳いでる感じがないルアーでも、フックを外すと信じられないほどブリブリ泳ぎます。

よりスローに巻いた時に泳がせたい場合、フックサイズを小さくするというのは簡単かつ理に適った改造なのです。

さらにフックサイズを小さくすることにより浮力が増し、より上のレンジを引きやすくなるというのもシャローゾーンが多い浦安周辺では利点です。

AR-C重心移動は確かに優れていますが、キャスト飛行中、着水の最後までウェイトがお尻に残っているというわけではありません。

サイレントアサシンやトライデントはバネ係数が弱いと見られ大丈夫ですが、エスクリム99Fのようにバネ係数が強いと見られるルアーは失速する事があります。

しかし固定重心のように使えるルアーというのは非常にお気軽で頼もしく、風が強く波立っていたり、ランガンしまくるような釣りではロッドアクションによるウェイトボールの移動を気にしなくて良いのは強みです。

低い弾道でラインスラッグを最小限に抑えてキャストすれば、着水直後から立ち上がり抜群のAR-Cの利点を活かし、リアクションバイトが出しやすいのも良いところです。

シマノのルアーは他社と比べると値段設定が若干高めですが、他社にはない技術が詰まっています。

使ったことがない方は是非一度お試しあれー。

【総括】

私が考えるエスクリム99Fのメリット

・細身&軽量ボディで泳ぎの波動が若干弱めの程よいアピール

・AR-Cシェルによる軽量ボディでゆっくり巻いても良い泳ぎ

・AR-C重心移動は固定重心のように扱えてお気楽便利

・良く釣れる

私が考えるエスクリム99Fのデメリット

・AR-C重心移動のバネが強く、重心の戻りが早いため失速しやすい

・値段がちょっと高い(;´∀`)

その他

・浦安の海で使うには、出来ればもうひと回り小さいサイズが欲しいところ

・ノーマル状態では案外潜る

・9gのミノーとしては飛ぶ部類だが、もうひと伸び欲しい

・9gと軽いので投げるならLロッドクラスがベスト。MLだとかなりスカスカなイメージ。

特にナイトゲームでは主力になる一軍ルアーですが、85mmくらいのダウンサイジングなサイズ展開もお願いしたい。

出来ればエスクリムシャロー85Fなんかで欲しいところ。

それでも20cmくらいのセイゴサイズもバシバシ食ってくるので、非常に頼りになるルアーです。

私は釣り場にあまりルアー本数を持って行きませんが(多くても10本程度)、エスクリム99Fはほとんどのシーンで持っていきます。

オールシーズン使える直球ど真ん中な良いルアーだと思います。