2022年02月03日

モアザンブランジーノ アーバンサイド「ベイト」カスタム その1

去年、知り合いのT氏からスティーズAを頂きまして、ベイト教に拉致された形で入信したわけですが、ロッドは別の友達からの借り物。

ベイトが投げられるのかわからない状態では、どう運用すべきかも定まらず。

用途不明ではどのロッドを買うかも難しく。

で、去年秋にちょくちょく使って多少投げられるようになったものの、ビッグベイトやジグをぶっ飛ばしてスピニングの上を狙うぜ!というのは、私の腕では当分先のお話な感じ。

いけない事はなさそうだけど、バックラ気にするとちょっと厳しい。

じゃぁ何に使うよ?となると、春~夏のデイウェーディングで軽めのルアーをちょいちょい投げて使うのに良いのでは?

スピニングでは初代モアザンブランジーノ アーバンサイドカスタム87LML -> モアザンW ウェーディングコマンダー92Lを使っているんですが、アーバンサイドカスタムはバットガイドリングにヒビが入って、交換しようかなーと思いつつ放置して早数年…。

もう何年も使っていないし、このまま肥やしにするならこれをベイト化したら楽しそうじゃね!?と、頭が悪い事を思いつきました。

でもいきなり15年くらい?前のロッドとは言え、フラッグシップロッドを出来るかどうかわからない、やったことがないロッドビルディングでベイト化するのはさすがに無謀。

これまた肥やしになっていた初代ラテオ89MLを経験値アップの犠牲にすべく生贄。

ロッドのパーツ取りは熱を加えてエポキシを柔らかくする必要があるので、前から欲しいなーと思っていたヒートガンをアマゾンで注文(中華の安物だけど)。

ただガイドはヒートガンよりライター使った方が楽。

最初は結構難儀しましたが、コツを掴むとそれなりにバラせるように。

結構びっくりしたのは、このレベルのロッドでもガイドスレッドはダブルラッピングで、下巻きをしてありました。

ダブルラッピングは下巻き&コーティングが必要なので、手間が増えてコスト増になるのは間違いない。

次は確実に難儀するであろう、リールシート部を…。

モアザンブランジーノ アーバンサイドカスタムをベイト化するのが目的ですが、アーバンサイドカスタムのシールシートは出来が良いのでスポッと抜いて素材として残しておきたい。

そのためにはこの初代ラテオのリールシートで経験を積みたい。

最初の飾りのアルミは無事いけました。

ただグリップ前方のEVAが動かん!

末端がちょっとズレた程度で、とてもスポッと行ける気がしない。

ヒートガンで熱を加えすぎると、ロッド本体へダメージ入りそうだし、これはキツイ。

しゃーないのでまるごと抜くのを諦め、カッターで切れ込みを入れて剥がしてみた。

うーん…ここまでビッチリと接着されているときついなぁ。

5cmくらいの長さなら行けそうだけど、10cm以上となると無理な感じ。

リールシートの方はもっと厳しくて、こりゃ抜ける感じゼロ(;´Д`)

しょうがないので卓上フライス&エンドミルで切れ込みを入れて…。

ペンチやらニッパーやらでゴリゴリ破壊。

ここまでびっちりと接着されてると、抜くの無理ねコレ。

下巻きはコルクグリップが入っていて、初代ラテオ、結構お金かけてる感じ。

ガイド巻きもトップガイドの補修で適当にやったくらいしか経験がないので練習。

今回は飾り巻きとかダブルラッピングとかはやらず、シンプルに。

キレイに出来るほどの腕もないし!

エポキシ接着によるコーティングも練習。

普段はダイソーの100円エポキシばっかりだけど、今回は東邦産業のちゃんとしたエポキシ。

生贄の初代ラテオでちょこっと経験を積んだ後、本命の初代モアザンブランジーノ アーバンサイドカスタム87LMLのベイト化に着手!

ガイドはだいぶ慣れたのでサクッと取り、問題のリールシート。

やっぱ取れない!のでEVAは破壊。

リールシート上部のmorethanの銘柄が入った装飾は残しておきたい。

でもこの装飾分厚みがあるので、パーツを抜き差しするのにちょっとダメな感じもあるなー。

引き続きEVAをさらに破壊。

ここまでビッチリと接着されてると、ピクリとも動かない。

出来ればスポッと抜いて素材として残しておきたかったリールシート。

抜ける感じゼロすぎて破壊の方向にチェンジ。

しかしロッド外径とリールシート内径がぴったりで、接着分しか余白がない。

し、しんどい…。

ロッド径はバラバラなので、普通はリールシートの内径を何種類か用意して、テサテープやコルクなどで径を合わせて接着する。

リールシートの内径を数種類で規格化しておけば製造コスト減らせるので。

でもさすがブランジーノ、ピッタリのリールシートをわざわざ作ったんだろうなぁ。

EVAまで含めて、ここのパーツだけで相当コストかかってそう。

卓上フライスで慎重に削ってなんとかバラした…。

ちょーきつかったー。

リールシート部に残った接着剤をヒートガンで温めながらスクレーパーでゴリゴリ剥がし、紙やすりで水研ぎ研磨。

長くなったのでその2に続きます。

2021年12月27日

2021秋の釣果&コハダパターン

たまには釣りブログらしいことを!

2021年秋の釣果まとめです。

通ってるホームは数年前までルアーマン5人いたら「お、今日は混んでるな!」って感じだったのが、今秋はMAX50人くらい居てもうげんなりですよ。

しかも釣れるポイントは超過密。

私は爆釣しなくてもいいから自由に狙ったパターンで釣りたいので、必然的に人が居ない方へ。

それもあって今年は安定釣果には程遠く、秋っぽくない釣果ばかり。

青物やシーバスはほとんど釣れず、ポイントから流れてきたサバがポツポツと…。

ナイトウェーディングに関しても例年通りのイワシパターンが存在せず、全然釣れない…。

晩秋に近づくにつれ、デイゲームでコノシロパターンがちらほら発生するもナイトウェーディングでは全然ダメ。

こりゃ今年は全然ダメかーと思っていたら、やっとコノシロ(コハダ)パターンでのボイルどころかナブラ祭り発生で、一晩で50ヒットくらいしてみたり。

コノシロ(コハダ)パターンだけあって、サイズは55~ランカー級で超パワフル。

でもそんな絶好調は即終了で、釣果はどんどん右肩下がりへ。

それでも魚の居場所を追い求め、自分の手札と経験を総動員しなんとか2つのパターンを発見。

1つ目はスリットで流れがあってベイトはいるのにあまり食わせた事がないポイント。

過去に何度か爆釣した事はあったものの、今年はコハダの通り道になっていてシーバスが追い込んでボイルするほどの高活性。

ここで大活躍したのが、ここ数年のコノシロ(コハダ)パターン対策で作った数種類の自作ルアーのうちの1本。

自分でもアレコレ投げ比べ、知り合いと隣同士でこの自作ルアーと市販ルアーで釣り比べもし、3~5倍くらいの釣果が出せました。

比較的水深が浅いシャローでのコハダパターンに絶大な釣果を出せたので、自分でも驚きの大成功と言えます。

でも比較的水深がある場所(特にデイゲーム)ではダメだったので、そっちはまた来年以降に考えなきゃなぁー。

2つ目のポイントは「えっ、そこなの!?まじで??」と全くの予想外。

結構長いこと年間通してウェーディングしてる場所だけど、ほぼ釣れた事がないので普段は完全に捨てるというか投げない。

釣れても夏場近くにダツが釣れる程度。

ましてナイトウェーディングで釣れるとは微塵も思っていなかったので、完全にこちらの手札不足。

もし来年以降もこのポイントで釣れるとなると、対策立てるのがめちゃくちゃキツイポイントなのでどうするか…。

でも知り合い含めランカークラス何本か釣れちゃったもんで、これはなんとかしないとイカンなぁー。

去年は11月入ったら速攻コノシロ抜けて死んだ海になってましたが、今年は普段より1ヶ月以上遅れて開幕し、なんとか晩秋に納得行く釣りが出来ました。

それもこれもコハダパターン用に作った自作ルアーが大当たりしてくれたのが大きい。

ランカークラスと戦うためのフックだったりしたもんで、1シーズン持たずボディがボロボロに…。

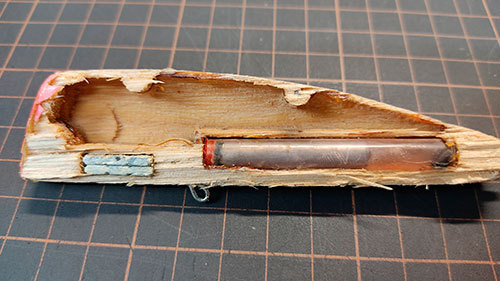

都度、エポキシで補強&補修はしていたものの、浸水して重心移動が死んでしまったため、検体としてバラすことに。

コーティングには過去何社かのセルロースセメントを使ってきましたが、今回のはナガシマのセルロースセメント。

ナガシマのセルロースセメントはベタつきなく好きなセルロースセメントなんですが、その分硬く、粘りがないようでコーティングが割れるのが今回わかった。

ナガシマのセルロースなら塗装後のドブ漬けは15回くらいやった方が良いかも。

ニッパーで塗装(コーティング)面を毟るとパキパキ割れて剥がれる。

うまく剥くとベロンと行ける。

基本的にここまで行く前にパキパキ割れて飛び散ります。

フックのサークルマークとは別の部分のボディが割れて、ここから浸水してしまった模様。

ちょうど重心移動の筒がある場所で、ボディを軽くするためにかなり削り込んでいる部分だし、さすがに強度不足だったかー。

内部構造の記録を残していなかったので、次への糧となるのだー。

というわけで、来年に向けて量産だ。

今年は年間通して貧果だったけど、晩秋にやっと良い釣りが出来たので、終わりよければ全てよし!

来年も色々作りますよー。

良いお年を!

2021年11月27日

CNCでの木材ルアー切削の最適化

釣りブログじゃなくなってきていますが、一応ルアー作りでのログということで…。

CNCで木材素材を切削する際のノウハウです。

CNCで切削する際、素材によって最適な設定が異なります。

木材は柔らかいので比較的何も考えずサクサク行けるんですが、ルアー切削の場合、ノウハウによって完成度や切削時間の大幅短縮が可能となります。

youtubeでの動画の方が需要が多そうですが、素材撮影や編集が面倒なのでブログで。

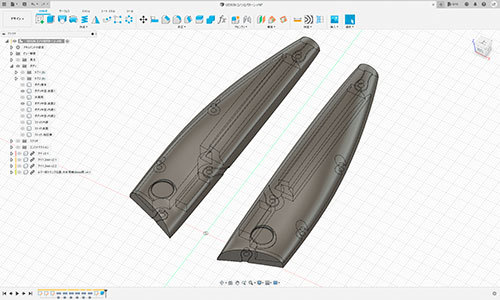

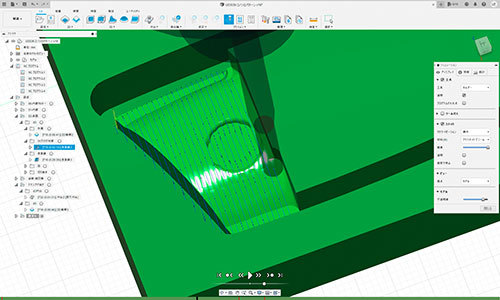

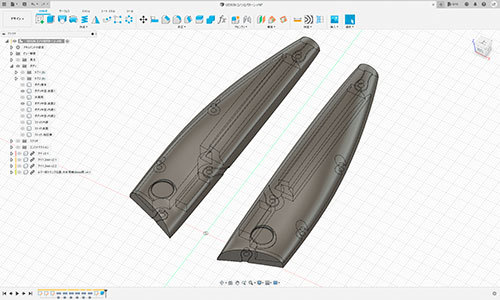

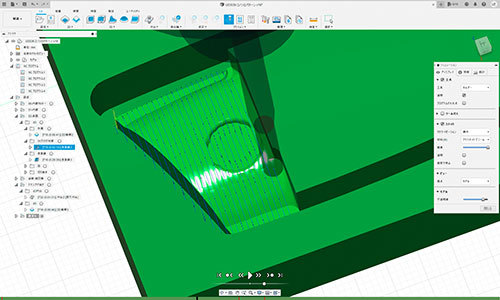

今回紹介するのはこんな感じのリップレスミノーの表面側の切削について。

内部や表裏切削は需要や機会があれば?

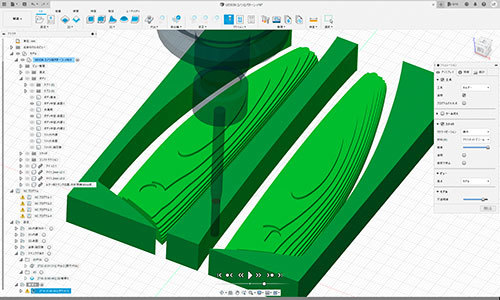

こういうのを切削する際、多くの切削動画やブログなどでは主に「ポケット加工」で切削しましょう。と説明します。

確かに一番わかりやすくて安定です。

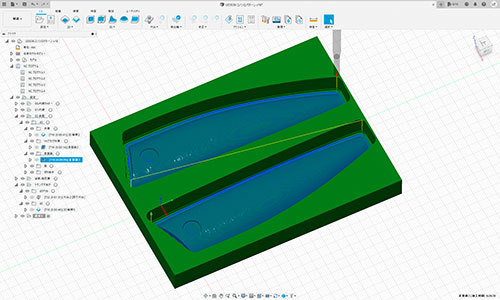

しかし「ポケット加工」をそのまま実行するとルアー周辺の不必要な部分まで切削するので、切削時間が余分にかかります。

ルアー外周をエンドミルの太さに合わせてオフセットしたスケッチで範囲指定すれば、切削の無駄を最小限に出来ます。

ただこれでも段々畑のような段差が出来ます。

この段差を最小限に抑えるにはZ軸の切り込みの深さを小さく(0.1mmなど)にすれば、木材なら気にならないレベルに出来るのは確かです。

しかしこれでは切削時間が猛烈に伸びます。

「ポケット加工」のZ軸切り込みを1mmくらいの粗切削にし、「スキャロップ」でフィニッシュ切削すればキレイに出来るのも間違いありません。

しかし「スキャロップ」の場合、パスが膨大になり、卓上CNCではパスの制御点が短い間隔で増えるとステッピングモーターのアクセル値(設定速度に達するまでの加速時間のようなもの)的に低速での動作になります。

例えば600mm/minの切り込み速度を指定しても、制御点が多い場合、実際には200mm/minも出ないでしょう。

このように簡単でキレイに切削しようとすると、切削時間が大幅に伸びるのがCNC(CAM)の難しいところです。

なお「ポケット加工」をしないで、いきなり「スキャロップ」で切削しようとするのは大変な事になるのでやめましょう。

ではどうするのが一番短時間でキレイな切削が出来るのか。

順を追って説明します。

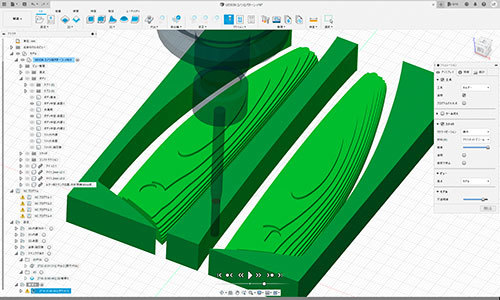

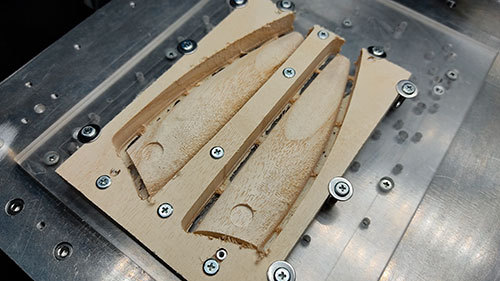

木材でのルアー切削で手っ取り早くキレイなのは「走査線」切削です。

木材の場合、切削ピッチはだいたい0.3~0.4mmくらいであれば縞々模様なく、表面がキレイに切削出来ます。

多少粗く切削し、あとで紙やすりで整えるくらいがコスパ的に最適です。

ただコレも問題が2つあります。

問題1

エンドミルの特性上、Z軸方向の切り込みにはものすごい負荷がエンドミルにかかります。

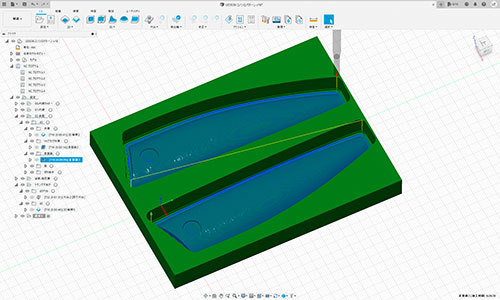

そのため走査線の最初と折返し時の負荷を減らすため、まずはルアー外周をボトム2mmほど残して切削します。

これはルアー外周を2Dスケッチで予め用意しておき、「2D輪郭」で切削します。

Z軸の切り込みは素材やCNCの性能によりますが、私は諸々考えて1mmで設定。

また仕上げ代の径方向(XY軸)を0.2mmに設定しています。

問題2

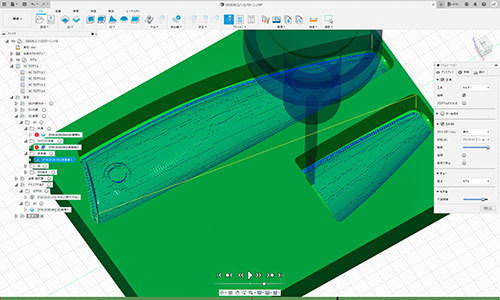

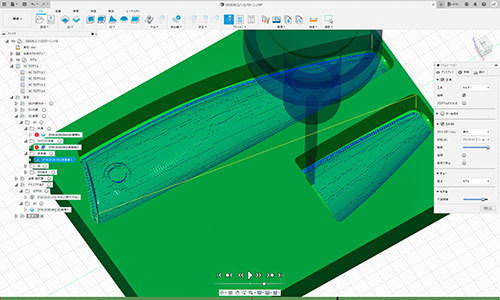

外周を先に削ったため、走査線のZ軸方向の負荷は激減させる事が出来ましたが、ルアー先端部分の切削に問題が生じます。

木材をノコギリなどで切ったりドリルで穴あけした際、最後に「ベリッ」とササクレのようにカドッコが欠けてしまう経験をした方が多いのではないでしょうか。

木材には繊維の方向があり、どうしても引っ張られて剥がれてしまいます。

これと同じ事が外周を切削済みの「走査線」切削でルアー先端部に生じます。

普通なら当板をすれば回避出来ますが、CNCのルアー切削ではそうも行きません。

そのため、次の「走査線」切削とは逆方向から先端部だけを先に少しだけ切削します。

予め先端部だけの範囲をスケッチで作っておき、仕上げ代を径、軸双方0.5mmで設定して切削します。

問題を回避したので「走査線」で本切削。

私は切削ピッチは0.3~0.4mm、公差と円滑化0.01~0.02mmです。

またボトムは1mmの余白を残します。

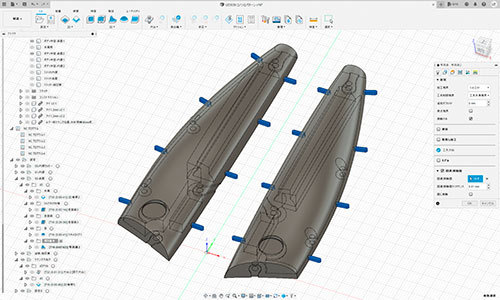

これは次のタブ(プラモデルのランナーのようなもの)をつけて、切り抜き切削するための余白です。

目は「スキャロップ」で切削します。

正直Fusion360のスキャロップはあんまり良い切削パスを作ってくれませんが…。

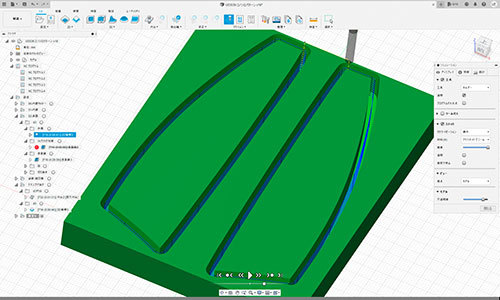

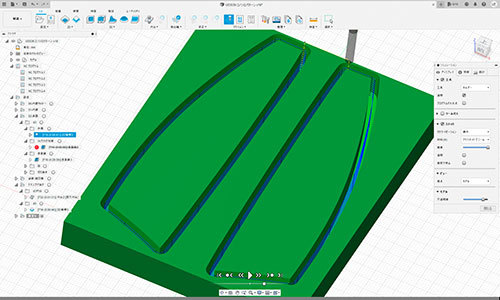

最後の切り抜き前にやっておく事があります。

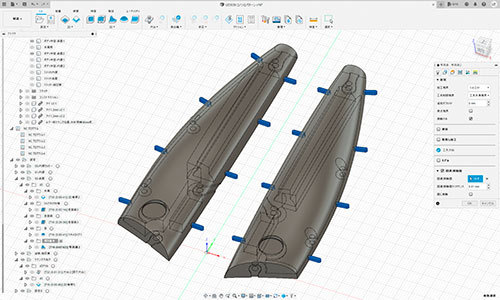

プラモデルのランナーのようにストック(素材)にルアーを繋ぎ止めて切削終了させるためのタブを作ります。

両面テープの方が気軽ですが、エンドミルに両面テープの粘着剤が付くと切れ味が猛烈に低下するので避けたい。

また両面テープの厚みの分だけ精度も落ちます。

タブはスケッチの「中心合わせスロット」でルアー外周に接するように描き、高さ1mmでボディを作ります。

これを「パス上のパターン」でルアー外周を選択し、パスの方向でルアー外周に沿ってタブが作られるようにします。

なおFusion360のバグでうまく行かない事があります。

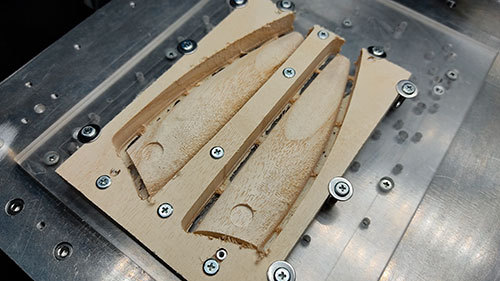

最後の切り抜きは「等高線」切削を行います。

「回避/接触面」で作ったタブを選択、形状はシルエット/工具外側境界/接点境界OFF/接点のみON、ボトム1mm~ボトム0.0~0.1mmまでを切削、両方向/最大切り込みピッチ0.1mmで設定。

これでタブ間を行ったり来たりで切り抜いて行きます。

私の場合、120mm以上の大きなルアーで、表面形状が複雑でないもの(特にリップ付近)では、3mmエンドミルだけで最初から最後まで。

小さいルアーでストック素材にみっちり詰め込んで切削したい場合、1.5mmエンドミルを中心に切削します。

切削送り速度はCNCの性能的に安定する600mm/minです。

もっと良いCNCで木材なら1000~1200mm/minとかでも行けるんではなかろうかと。

切削後は紙やすり100、240、400くらいまでで表面を整える程度にかけます。

木材素材の場合コーティングが必須となるので、表面はそこまで神経質になる必要がありません。

CNC(CAM)では無駄な切削パスを極力なくす事が切削時間短縮に繋がります。

またZ軸の上げ下げも切削時間が大幅に伸びるので、これも極力最小限にしましょう。

Fusion360のCAMは「そうじゃないだろ」と不可解な動きをする切削項目もありますが、自分なりの設定を煮詰められればサクサクと組むことができます。

3Dプリンターに比べたらCNCはものすんげー大変で難しいですが、ウッドルアーはピーキーだけどメリットもたくさんあって楽しいです。

興味のある方は是非、茨の道のCNCライフへ!

CNCで木材素材を切削する際のノウハウです。

CNCで切削する際、素材によって最適な設定が異なります。

木材は柔らかいので比較的何も考えずサクサク行けるんですが、ルアー切削の場合、ノウハウによって完成度や切削時間の大幅短縮が可能となります。

youtubeでの動画の方が需要が多そうですが、素材撮影や編集が面倒なのでブログで。

今回紹介するのはこんな感じのリップレスミノーの表面側の切削について。

内部や表裏切削は需要や機会があれば?

こういうのを切削する際、多くの切削動画やブログなどでは主に「ポケット加工」で切削しましょう。と説明します。

確かに一番わかりやすくて安定です。

しかし「ポケット加工」をそのまま実行するとルアー周辺の不必要な部分まで切削するので、切削時間が余分にかかります。

ルアー外周をエンドミルの太さに合わせてオフセットしたスケッチで範囲指定すれば、切削の無駄を最小限に出来ます。

ただこれでも段々畑のような段差が出来ます。

この段差を最小限に抑えるにはZ軸の切り込みの深さを小さく(0.1mmなど)にすれば、木材なら気にならないレベルに出来るのは確かです。

しかしこれでは切削時間が猛烈に伸びます。

「ポケット加工」のZ軸切り込みを1mmくらいの粗切削にし、「スキャロップ」でフィニッシュ切削すればキレイに出来るのも間違いありません。

しかし「スキャロップ」の場合、パスが膨大になり、卓上CNCではパスの制御点が短い間隔で増えるとステッピングモーターのアクセル値(設定速度に達するまでの加速時間のようなもの)的に低速での動作になります。

例えば600mm/minの切り込み速度を指定しても、制御点が多い場合、実際には200mm/minも出ないでしょう。

このように簡単でキレイに切削しようとすると、切削時間が大幅に伸びるのがCNC(CAM)の難しいところです。

なお「ポケット加工」をしないで、いきなり「スキャロップ」で切削しようとするのは大変な事になるのでやめましょう。

ではどうするのが一番短時間でキレイな切削が出来るのか。

順を追って説明します。

木材でのルアー切削で手っ取り早くキレイなのは「走査線」切削です。

木材の場合、切削ピッチはだいたい0.3~0.4mmくらいであれば縞々模様なく、表面がキレイに切削出来ます。

多少粗く切削し、あとで紙やすりで整えるくらいがコスパ的に最適です。

ただコレも問題が2つあります。

問題1

エンドミルの特性上、Z軸方向の切り込みにはものすごい負荷がエンドミルにかかります。

そのため走査線の最初と折返し時の負荷を減らすため、まずはルアー外周をボトム2mmほど残して切削します。

これはルアー外周を2Dスケッチで予め用意しておき、「2D輪郭」で切削します。

Z軸の切り込みは素材やCNCの性能によりますが、私は諸々考えて1mmで設定。

また仕上げ代の径方向(XY軸)を0.2mmに設定しています。

問題2

外周を先に削ったため、走査線のZ軸方向の負荷は激減させる事が出来ましたが、ルアー先端部分の切削に問題が生じます。

木材をノコギリなどで切ったりドリルで穴あけした際、最後に「ベリッ」とササクレのようにカドッコが欠けてしまう経験をした方が多いのではないでしょうか。

木材には繊維の方向があり、どうしても引っ張られて剥がれてしまいます。

これと同じ事が外周を切削済みの「走査線」切削でルアー先端部に生じます。

普通なら当板をすれば回避出来ますが、CNCのルアー切削ではそうも行きません。

そのため、次の「走査線」切削とは逆方向から先端部だけを先に少しだけ切削します。

予め先端部だけの範囲をスケッチで作っておき、仕上げ代を径、軸双方0.5mmで設定して切削します。

問題を回避したので「走査線」で本切削。

私は切削ピッチは0.3~0.4mm、公差と円滑化0.01~0.02mmです。

またボトムは1mmの余白を残します。

これは次のタブ(プラモデルのランナーのようなもの)をつけて、切り抜き切削するための余白です。

目は「スキャロップ」で切削します。

正直Fusion360のスキャロップはあんまり良い切削パスを作ってくれませんが…。

最後の切り抜き前にやっておく事があります。

プラモデルのランナーのようにストック(素材)にルアーを繋ぎ止めて切削終了させるためのタブを作ります。

両面テープの方が気軽ですが、エンドミルに両面テープの粘着剤が付くと切れ味が猛烈に低下するので避けたい。

また両面テープの厚みの分だけ精度も落ちます。

タブはスケッチの「中心合わせスロット」でルアー外周に接するように描き、高さ1mmでボディを作ります。

これを「パス上のパターン」でルアー外周を選択し、パスの方向でルアー外周に沿ってタブが作られるようにします。

なおFusion360のバグでうまく行かない事があります。

最後の切り抜きは「等高線」切削を行います。

「回避/接触面」で作ったタブを選択、形状はシルエット/工具外側境界/接点境界OFF/接点のみON、ボトム1mm~ボトム0.0~0.1mmまでを切削、両方向/最大切り込みピッチ0.1mmで設定。

これでタブ間を行ったり来たりで切り抜いて行きます。

私の場合、120mm以上の大きなルアーで、表面形状が複雑でないもの(特にリップ付近)では、3mmエンドミルだけで最初から最後まで。

小さいルアーでストック素材にみっちり詰め込んで切削したい場合、1.5mmエンドミルを中心に切削します。

切削送り速度はCNCの性能的に安定する600mm/minです。

もっと良いCNCで木材なら1000~1200mm/minとかでも行けるんではなかろうかと。

切削後は紙やすり100、240、400くらいまでで表面を整える程度にかけます。

木材素材の場合コーティングが必須となるので、表面はそこまで神経質になる必要がありません。

CNC(CAM)では無駄な切削パスを極力なくす事が切削時間短縮に繋がります。

またZ軸の上げ下げも切削時間が大幅に伸びるので、これも極力最小限にしましょう。

Fusion360のCAMは「そうじゃないだろ」と不可解な動きをする切削項目もありますが、自分なりの設定を煮詰められればサクサクと組むことができます。

3Dプリンターに比べたらCNCはものすんげー大変で難しいですが、ウッドルアーはピーキーだけどメリットもたくさんあって楽しいです。

興味のある方は是非、茨の道のCNCライフへ!

2021年10月25日

海のベイトにご注意を!

前回のログで

2021/09/13

ベイト教に入信したものの投げられず…でしたが、その後スピニングを封印しベイトのみの猛特訓を繰り返した結果、フルキャスト出来るようになりましたヽ(´ー`)ノ

ベイトをスピニング的にキャストするとティップが「ぶるん!」と逆方向に行くとダメで、この際にティップの先のラインがたるみ、さらにガイド間ラインがたるみ、ラインがキレイに放出されずスプールに大量の糸ふけが出来てバックラするのが動画撮ってわかりました。

私の感覚では脇を開け、肘から先に行って腕を伸ばすように、10~11時方向に向けて射出するとフルキャストでもバックラせず投げられました。

よくスピニングに比べて7~8割くらいの力で指を離すタイミングを早くとか言いますが、私の場合はコレだと全くダメ。

とにかくティップ部の返りを腕や角度で抑え込む事、射出タイミングはスピニングと同様です。

で、ベイト釣行。

最初はバックラを結構やってしまったので、PE1.5号からPE3号に。

でもPE3号にするとすんごい水を拾ってきて、30分も投げてると右手がぐしょぐしょ、リールから水がぼたぼた落ちる。

ラインが強いのでバックラロストは減らせるんですが、飛距離はさすがに落ちる感じ。

23gのジグで70mくらい(友達から借りた7.6ftのロッドの限界でもありそう)。

ベイトのキャスティングに慣れたのでPE1.5号に戻すと、水を拾うのも半減くらいになり飛距離も伸びる。

私の使い方だとPE1.5くらいが良さそう。

それでもラインが拾った水が弾けて右手やリール周辺は濡れます。

ジグはキャスト時にスプールの回転が速く、その分水が弾け飛ぶので避けようがないかも。

釣行後にはメンテナンスをしないとね!

シャワーして拭き取って自然対流型食器乾燥機(50度くらい)で2時間+30時間ほど室内保管した後、ドライブギア側を開けてみると…。

全然乾いてません。

こ、これはシャワーの水がボディ隙間から入っただけだよね!?

いやいや、普通にキャストでごっそり水入ります。

特によろしくない組み合わせは右手キャスト、左ハンドルの場合。

ベイトキャスティングは基本的にキャスト時にリールが横を向きます。

私はツーフィンガーキャストなので抑え気味ですが、それでもキャスト時のGとスプールの回転放出で軸を伝ってごっそり水入ります。

ハンドル側ボディで水が溜まりやすいのは2点あり、1つがメカニカルブレーキノブの中、もう1つが写真のドライブギアの底。

どちらも軸の端っこで、回転動作と合わせて軸を伝って水が溜まります。

前回のログで、スティーズAのマグシールドベアリングが入っているメカニカルブレーキノブの中なんて必要ないだろ!と書いてましたが、申し訳ないです、あれ嘘でした。めちゃくちゃ水溜まる部分なのでマグシールドの効果はあると思います。

ただどちらもハンドル側ボディを開けた程度ではなかなか蒸発しない場所なので、淡水ならまだしも海水の場合は放置したら確実に塩ガミします。

釣行毎にハンドル側ボディ開けるのめんどくさいよ!って方は、写真のドライブギア底にグリス詰め込んだり、釣行後にシャワーしたらメカニカルブレーキノブを外すのが良いでしょう。

それでも頻繁にメンテナンスしないと塩ガミは防げないかなぁ…。

ベイトを海水で使用するなら頻繁にメンテナンスしなきゃならんのか…と判明するも、スティーズAはハンドル側ボディが開けづらい。

というのも、ハンドル1本、ボディ3本がマイナスネジで止まっており、マイナスネジは軸がズレやすいので回しづらい。

このマイナスネジはセンターに溝があるタイプで、ダイワやSLPは特殊工具で軸ズレなく簡単に回せるだろうけど、そんなの持ってないし超ストレス!

私はM2かM3ネジを多用するからたくさんあるが、ここのネジはM2.5。

くそー良いのなんてたぶん持ってないぞ…と思ったら、ちょっと長いけど割と悪くないプラスネジ持ってた。

治具作って卓上フライスを旋盤的に使って長さを整え、さらにタップでネジ山を修正。

ぴったり。

こちらはM2.5のアルミネジ。なべネジしか持ってなかった。

そんなこんなでギアはゴリゴリだけど愛着湧いてきたスティーズAさん。

もっとベイト教の信仰を高めなければ!とスピニングを封印し釣行を続けていると、魔が差してコノシロ泳がせしてたら食った!と思ったのも束の間、あ、これエイが食ってきた…。

しかもボスクラスで正直キツイから引っ張り&巻きのロッドを使わないパワーファイトでゴリゴリ寄せる。

やっぱり口掛かり。

ブッコミハゼとかやっている人は釣れたハゼをエイが食うことが結構あると聞きましたが、中層付近メインで泳がせの魚にも食ってきちゃうんだなぁー。

エイを掛けた直後のキャストでクラッチが戻らずハンドルが巻けない!

な、なんぞ?とハンドルを強めに回すとクラッチが戻ったが、ゴリゴリどころかガリガリ…。

あああああああ、これはギアが欠けたか!?と速攻帰って開けると瀕死のギアの死亡確認!

写真以外の部分も5枚くらい欠けていて、さすがに不快感半端ないのでベイト教は信仰を高める前に終わってしまいました…。

ダイワはギア単品注文出来ず、修理扱いでの交換となるので、たぶんコレを直すのに最低でも8000円くらい(ドライブギア&ピニオンギアセット4700円+工賃3500円くらい?)はかかると思われる。

このスティーズAはその他の部分も結構やばいので、この値段を出すなら…という感じのため、メルカリなどでたまーーに売っているギアを買えるまで封印することに。

そんなことをスティーズAを頂いたT氏と話していたら、ベイト教をそんな簡単に終わらせてたまるかよ!と使っていないジリオンSVを貸していただけることに。

少なくとも使用後半年くらい放置していたようなので、とりあえずフルメンテしますね。ダメな部分はなんとかします。と早速分解。

ゴリゴリ感は少ないけど、外から軽く見るだけでTWSとスプールの間のガイドピンに錆が…。

あとはハンドル側ボディの各ネジの末端が塩ガミしてるのがわかったり、塩ガミから塗装が浮いてる箇所がポツポツと。

中どうなってるのか、すっげー気になる。

ワンウェイクラッチ外周にかなりガッツリと錆が入っていて簡単に抜ける様子はない。

ワンウェイクラッチ自体が圧入気味で入っていると思われるのでコレは放置。

ワンウェイクラッチが効かなくなってどうしようもなくなったら治具なり作って考えましょう。

お、おう…。

ドライブギアは真鍮なので表面がこんな風になりやすいのはわかるんだけど、ギアの歯面もちょっとガリガリになってるところあり。

高い番手のヤスリでホーニングした方が良さそうだけど、これもグリスなどだけで放置。

使って「これはアカンなぁ」となったら処置しましょう。

TWSにも錆が入っていて、スプールとの間のガイドピン含めて、コレはアカン。

ラインが直接当たるところが錆でガリガリなので、錆取り液である程度錆取った後、ヤスリで整えます。

TWSは買い替えても良いかもしれない。って思ったら、加工難しそうなパーツではあるけど、パーツ代5800円はちょっと…。

これパーツ注文で交換するなら中古のジリオンSV買って2個1にした方が(;´∀`)

その他も徹底的にバラしてフルメンテ。

完璧な状態ではないけど、これなら十分使えるでしょう!ってところまで持っていけました。

ベイトはスピニングに比べるとメンテ怠ったらほんとダメです。

うーん、海でのベイトリールは正直なところデメリットが大きすぎますね。

特にメンテナンス。

かなり頻繁にやらないと速攻ダメになるかと思います。

もしベイト始めたい!って方がいましたら、メンテナンス出来るかどうかを最初のハードルにした方が良いかと。

海でのルアーゲームだとスピニングを上回る部分もちょこっとありますが、基本的に「面白い」が最大のメリット。

笑顔でベイトリール薦めて来る人が居たら、ベイト教の手先です。

惑わされるな!

でもベイトは使ってるだけで楽しいぞ!

2021年09月13日

ベイト教に入信しました

知り合いにスティーズ A TW 1016XHLを頂きまして、ベイト教に入信しました。

状態は悪いよー。と聞かされており、巻くとゴリゴリするのが伝わってきます。

ベイトは知り合いと一緒の釣行時に遊びで触らせてもらった程度で、ベイトのベの字すらわからない状態ですが、とりあえずバラしてメンテついでに構造の理解を行ってみる事に。

ふむふむ、中はかなり汚れている。

分解の手順は詳細にネットにアップしてくださっている方もいますし、ダイワのサポート部門のSLPには展開図のPDFなんかもあります。

スティーズ A TW 1016XHLの展開図などはこちら

スピニングと違い、ベイトの展開図は省略されているところがある。

パーツの重なり具合がベイトのが多いので、単純な展開図だと書ききれないからかも?

今回はベアリングにはほとんど手をつけず、中の洗浄と構造理解をメインにバラします。

クラッチの構造とか、ドラグの構造とか面白い。

なお組立時にクラッチレバー入れ忘れ、再度組立時にクラッチレバーの向きを間違え、さらに再度組立したので完全に順番理解しました(;´Д`)

さて、ゴリゴリの原因はギアでしょ?と思っていましたが、予想通りドライブギアでした。

しかも歯が欠けていたり、ひび割れていたり、削られていたり…。

知り合いは中古で購入したらしいのですが、さらに前のオーナーがかなり酷使した感じ。

黄色のお店ならランクC~Dかなぁ…。

シマノならギア単品注文で速攻交換するレベルですが、ダイワは修理扱いで工賃掛けないとギアとマグシールド関連は交換してくれないんですよねー。今だと一部ボディとかもだったかな。

とりあえずセラミックグリスなど入れて組み付けたところ、ゴリゴリにジャリジャリが加わった感じでこりゃダメだ。

グリスのちょう度が全然足りない。

デュラグリスを追加してちょう度を上げてごまかす方向にしても、やっぱりゴリゴリ感はかなり伝わってくる…。

うーむ、ギア交換したいなぁ。

友達に使っていないベイトロッドを借りてキャスト練習がてらベイト釣行。

実際に使うとゴリゴリ感増し増しで結構厳しい。

そしてスピニングと違って振り抜くフルキャストが出来ず、めちゃくちゃストレス(;´Д`)

ブレーキセッティングいじって自作ブレードなんかはスピニングの8割くらいまでは飛んでる感じだけど、ミノーなんかは半分飛んでる?くらいで自分の下手さ加減にびっくり。

おまけにバックラで自作ルアー2個飛ばすヽ(`Д´#)ノ

こんなのほんとに使いこなせるようになるの!?ってレベルでどうしたもんか…。

釣行後、これはベアリングも見てないとアカンかなぁ。と再度バラしてみると…マグシールドのベアリングだけが完全に死んでいる。

1mm足りとも回らない。

他のベアリングは普通に回るのにコレはひどい。

画像はクリックで拡大しますが、左上->右上->左下->右下へとスプールの軸が繋がっていて、青丸が普通のベアリング、赤丸がマグシールドベアリング。

上段はピニオンギアを支えるベアリング、下段はスプールを支えるベアリング。

ご覧の通りスティーズ A TWのマグシールドベアリングは左上の1つだけ(ピニオンの外側を支えるベアリング)。

ベイトリールは構造的に内部に浸水しやすいが、一番浸水しやすいのがこのスプール軸の青丸3つのベアリング。

しかしマグシールドベアリングの場所はハンドル軸のすぐ横のメカニカルブレーキノブの中。

メカニカルブレーキノブにはOリングが入っているので、外から浸水することはほとんどない。

なんでここに値段3倍以上する特殊なマグシールドベアリングを入れたのか意図が全くわかりません。

マグシールドベアリングは磁力でマグオイルを留める必要があるため、厚みが普通の規格ベアリングと違います。

今回の場合950ZZ(外9x中5、厚3)+厚み1mm自作ワッシャーで同じサイズになりますが、注文したり作るのが面倒…。

このベアリングを回るようにするための治具作るのも面倒だし、M4皿ネジ+ナットでベアリング内径を挟んで、熱入れたり556吹いて自作真空脱泡機で強引に内部に556浸透などさせながら滑り止めゴム使って外径を摘んで回すのを試みます。

かなり力入れて何度もやっているとちょこっと回った!

556->ゴリゴリ回す->コンプレッサーで吹き飛ばすを何度も何度も繰り返し、やっと中のマグオイル(というか鉄粉)が抜けて指でスルスル回るようになりました。

以前ダイワのサポートに電話して開発の偉い人から言質を頂いたのですが「マグオイルは絶対に揮発しない」という。

しかし私がマグシールド機をいくつかメンテした限り、マグオイルが揮発してザラザラジャリジャリになっている事がほとんど。

マグシールドに使われている磁性流体オイルは磁気を持ったオイルで、中に鉄粉が入っています。

オイルが揮発するとこの鉄粉だけになって固着します。

今回は完全にオイル成分が飛んで鉄粉だらけになって固着し、これを排出するのが大変でした。

こんなダメダメなベアリングだけど、値段3倍以上で単品注文は不可(修理扱いのみなので工賃プラス)。

おまけにスティーズ A TWの場合、構造的にマグシールドベアリングが配置されている場所は必要性皆無に思えます。

売るためにアレコレ付加価値つけたいのは理解しますが、全く必要ありません。

ダイワはマグシールドを見直して欲しい。

っていうか、こんなのリコールもんじゃね?

現状、ベイトキャスティングのメリットを感じる事が出来ず、ベイト教の道は長く険しい…。

ダイワもシマノもソルトルアー用のベイトリール発売するたびに販促動画出しますが、どれも歯切れが悪いんですよねー。

デメリットを語らず、メリットを前面に押し出したいけど、明らかにデメリットが大きく上回ってしまうので、どうしてもごにょごにょとなってしまう。

バスのように短いロッドで「打っていく」場面が多いなら手返し良いベイトは利点あると思いますが、オープンな場所でぶっ飛ばす釣りが多いシーバスだとなかなかメリットが感じられない。

もうはっきり「かっこいいだろ!ギャギィィ!」だけで攻めて良いと思うんですよ!